- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

本节内容选自湘教版八年级下册第八章第五节,是在学生对中国的区域地理有了一番了解的基础上的进一步学习的。初二学生对地理的认知能力较强,已经掌握了基本的地理知识,学会了 一定的读图方法和分析问题的能力,,并且在日常的生活和学习中掌握了一些关于黄土高原的知识,具备了分析这些知识的能力、方法之后再来学习《黄土高原的区域发展与居民生活》这一节就简单多了。但由于本节课有的问题很抽象,因此,在教学中需要充分利用图片、影像、阅读等材料来增加学生的间接体验,在教学过程中应注重指导学生分析地图,主要采取看录像、提问题、做实验的形式,引起学生兴趣,让学生带着问题,有目的地阅读、分析,抓住事物特征,理清事物之间的因果关系。

导学案、多媒体、powerpoint课件、地图

知识目标:

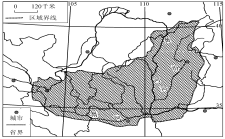

①运用地图说明黄土高原的位置,描述出黄土高原所跨的省级行政区。

②读图熟悉黄土高原千沟万壑的地形地貌特征;通过视频资料,了解黄土高原的形成。

③读图分析造成黄土高原水土流失严重的原因,并讨论由此导致的严重后果,通过分析要认识到自然环境各要素之间相互作用,相互影响的复杂关系;运用资料,了解黄土高原综合治理的主要措施及成效。

④运用资料,说明黄土高原区域发展对生活方式和生活质量的影响,了解黄土高原的文化特点及风土人情。

能力目标:

通过学习,进一步提高学生读图分析、收集处理信息、归纳总结、团结协作、语言表达和创造性思维能力。

情感、态度、价值观:

通过本节的学习,培养学生正确的人地观念,认识到区域发展与生态环境保护的辩证关系,树立可持续发展的观念。

教学重点:

1、黄土高原的地理位置特点和特殊的自然环境特征;

2、黄土高原水土流失严重的原因及由此导致的严重后果;

3、黄土高原综合治理的主要措施及成效。

教学难点:

黄土高原水土流失严重的原因和黄土高原综合治理的主要措施。

读图分析、讨论探究、多媒体辅助

播放歌曲和视频:《黄土高坡》。

请同学们思考MV描写的是我国哪个地形单元,生答黄土高原。

过渡:今天我们来学习黄土高原的区域发展与居民生活。

一、自然地理概况

1、读图说一说黄土高原的地理位置特征(学生读图回答)

明确:

黄土高原位于我国华北地区的西部,处于内陆地区。北临内蒙古高原,南临秦岭,西临青藏高原,东临华北平原。从纬度上看,处于中纬度、北温带。

读图说一说黄土高原的范围(学生回答)

明确:

黄土高原北起长城,南至秦岭,西抵乌鞘岭,东到太行山,面积约50万千米²。黄土厚度多在100米以上,最大厚度超过200米,是世界上最大的黄土沉积区。

提问:黄土高原包括哪些省区?(学生读图回答)

明确:包括山西、陕西、甘肃、宁夏的一部分

2、出示“中国气候类型图”和“太原气温和降水柱状图”

提问:黄土高原属于哪种气候类型?有什么特征?(学生读图回答)

明确:黄土高原属于温带季风气候,气候特征表现为冬冷夏热,温差大,降水主要集中在夏季,多暴雨。

强调:黄土高原的温带季风气候具有一定的大陆性。

3、拓展延伸:黄土高原的形成

播放视频资料:黄土高原的形成。

展示图片:黄土塬、黄土梁、黄土峁

提问:黄土高原的地形有什么特征?(学生回答)

明确:千沟万壑、支离破碎

课堂活动1:

1.黄土高原的水土流失以7—8月最为严重,其产沙量一般占年产沙量的80%以上,且往往又是几场暴雨造成的。想一想,这是为什么?

2.黄土高原每年流失大量土壤。引起水土流失的原因,既有自然原因,也有人为原因。议一议,黄土高原为什么会成为中国乃至世界上水土流失最为严重的地区?(学生讨论回答)

明确:

1.一方面,黄土高原的生态环境十分脆弱,土质疏松,缺乏植被保护;另一方面,降水主要集中在夏季,尤其是暴雨期间,更容易受到侵蚀。

2. 自然原因:黄土结构疏松,裂隙较多;降水多集中在夏季,多暴雨;植被覆盖较差。

人为原因:人口增长过快,滥砍乱伐,过度放牧等,植被破坏严重,地表缺乏植被的保护。

议一议:黄土高原流失严重,对当地和河流下游有什么影响?(学生讨论回答)

明确:

加剧当地水土资源紧缺,土壤生产力下降,加剧旱灾。

加大河流泥沙含量,导致下游淤积加重,河床抬高,加剧洪涝灾害。

二、传统生活方式的改变

课堂活动2:引导学生结合图文8-69、8-70、8-71,填表

传统生活方式 | 现代生活方式 | |

食物结构 | ||

民居 | ||

交通方式 | ||

通信方式 |

三、区域发展

课堂活动3:引导学生结合图文8--72、8-73

①黄土高原的生态发生了哪些变化?

②黄土高原生态环境的改变给当地人们的生活带来哪些影响?

本节课我们了解了黄土高原的自然地理概况,知道了黄土高原是世界上最大的黄土沉积区,由于其生态环境脆弱,土质疏松,缺乏植被保护,再加上人类不合理的开发活动,使得本区域的水土流失越来越严重。区域对环境整治与生态重建工作十分重视,针对水土流失的状况采取了一系列综合治理措施,使黄土高原的生态环境有了显著改善,经济社会发展水平不断提高,人民的生活质量有了明显提升,我们看到了黄土高原由传统生活向现代生活方式的转变。通过本节课学习,我们明确了只有进行生态建设,黄土高原才能可持续发展。

黄土高原位于我国四大地理区域的( A )

A.北方地区 B.南方地区

C.西北地区 D.青藏地区

下列对黄土高原的地理特征描述正确的是( A )

A.水土流失严重 B.现在是水稻的主要产区

C.传统粮食是青稞和杂粮 D.目前采矿业比较落后

黄土高原各种地貌中,有利于农业生产和交通运输的是( A )

A.黄土塬 B.黄土坡

C.黄土峁 D.黄土梁

黄土高原的特色民居是( A )

A.窑洞 B.高脚屋

C.四合院 D.竹楼

5.黄土高原的传统交通工具是( D )

A.溜索 B.雪橇

C.船舶 D.驴车

6.下列行为对黄土高原的生态环境有影响的是( C )

① 露天煤炭的开采 ②矿区道路的建设 ③退耕还林、还草 ④开荒种地

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

7.读黄土高原范围和位置示图,完成下列各题。

(1)太行山两侧的地形区是: , 。

(2)秦岭南北的地形区是: , 。

(3)我国最大的煤炭生产省区是: ,简称是 。

(4)在图中标出位于黄土高原地区的省级行政中心。

(5)形成华北平原的主要动力是: 。

(6)“地上河”形成于黄河的 游。

(7)黄土高原地区的河流有: 。

(8)黄土高原的地表特征是: ;最大的环境问题是 。

(9)根据黄土高原的自然环境,说一说,为什么窑洞是当地人们较适宜的居住选择?

1.识记本课知识点。

2.完成同步练习册相关内容。

设为正确答案