- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

初案:

1.体裁特点

《壶口瀑布》是部编版八年级语文下册第五单元第一课。这一单元游记单元,通过记述游览见闻,描摹山水风光、吟咏人文胜迹,抒发作者的情思。阅读这类文章,可以通过想象遨游世界,增长见闻,开阔眼界。因此要引导学生把握游记的特点从而掌握这种写作体裁。指导学生从“所至”、“所见”、“所感”三个方面去把握课文内容,即梳理游踪,观摩景物,启发联想,感受情与理的思考。《壶口瀑布》主要以两次游览为游踪,主要抓住了瀑布的水势和情态特点,从气势到形态,展示不同形态水的伟力,表现黄河水至刚至柔的特点,从而引发联想,产生对人的思考,由人的情态延至人的性格乃至人文精神,表达对黄河精神的赞叹。由景入情入理,升华主题,也升华了感情。

2.内容理解

壶口瀑布是国家级风景名胜区,国家AAAA级旅游景区 。西临陕西省延安市宜川县壶口乡,东濒山西省临汾市吉县壶口镇,为两省共有旅游景区。它是中国第二大瀑布,世界上最大的黄色瀑布。黄河奔流至此,两岸石壁峭立,河口收束狭如壶口,故名壶口瀑布。作者梁衡两次到过这里,一次在雨季,第二次在枯水季。两次所见所感有所不同。

雨季,河面宽阔,水势凶猛,作者只能站在河岸,远远观望,澎湃的水势,奔流的气势,让作者产生危险之感:“仿佛突然就要出现一个洪峰将我们吞没。于是,只急慌慌地扫了几眼,我便匆匆逃离,到了岸上回望那团白烟,心还在不住地跳……” ,与“临出发时有人告诫”形成前后呼应态势,侧面衬托强调了黄河水的迅猛与危险。正面描写,从听觉、视觉,运用比喻修辞展现瀑布的壮美。先写声:“隐隐如雷”;接着写雾,弥漫的雾气,正是那河滩里“像一锅正沸着的水”奔流蒸腾的,写水势的浩大;然后直接写瀑布的特点:“不是从高处落下,让人们仰观垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流”,通比较,写壶口瀑布的与众不同之处,“跌”和“吸”,写壶口瀑布险峻的气势和不可抗拒的伟力。无论是正面描写还是侧面衬托,作者灵活地运用修辞、想象和联想,着重写瀑布的雄伟磅礴,让人心生敬仰。

枯水季,“春寒刚过,山还未青”,水还未深,正是“水落石出”的时候。作者有机会,下到“沟底”,立足河床,细观河底,近观瀑布。壶口瀑布的形成与其独特的地理构造相关:“原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫‘龙槽’,槽头入水处深不可测,这便是‘壶口’”。河中有河,这是“奇”。“这龙槽顶着上游宽宽的河面,正好形成一个丁字。”瀑布上游黄河水面宽300米,在不到500米长距离内,被压缩到20—30米的宽度。河水以1000立方米/秒速度,从20多米高的陡崖上倾注而泻,形成了“千里黄河一壶收”的气概。冲跌而下的水流,撞击岩石上,碎成水雾,这是“险”。

仰观龙槽上游河水,“河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪”,抓住它奔涌的姿态和情势,写黄河水激越冲荡,拍击两岸峭壁的情景,突出它前仆后继、勇往直前的精神面貌。这种精神面貌不断地延伸,在突遇“深沟”,一跌而下时,“更闹、更挤、更急”,“平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去”,河水争先恐后地向深沟跃进,共赴险境,又“拢成一束”,冲击“壶口”。同样是写黄河水不惧艰险,勇往直前的精神,只不过在写黄河水冲击“壶口”多了一种团结奋进的力量。黄河奔势,在这寂静的天宇下,在山与天的衬托下,更显声势浩大,声震如天。作者运用了多种修辞手法:比喻,丰富了它的形象,拟人,增加了它的情势,排比张扬了它的态势,黄河荡气磅礴的伟力,在作者的笔下淋漓尽致,这是刚健、勇猛的巨人。

随着水势倾泻而下,作者的视角也下移,平移至龙槽周边的水流,“平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落”,显示了黄河水的博大宽厚;或有“一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来”,显示了黄河水的灵巧多变,“或钻石觅缝”,“或淌过石板”,“或被夹在石间”,或“顺壁挂下”。虽没有恢弘的气势,但这些水流依旧选择着自己的方式在不断地涌动,它们看起来是那么柔弱。龙槽周边的水流,与其冲破“壶口”的刚健勇猛不一样,它们形态各一,特色各异,别具风味。作者运用排比、比喻、拟人修辞,细腻地描摹了黄河水柔美的一面。至刚至柔,都是黄河水,不得不让人慨叹它的多姿多娆,慨叹自然山水的雄奇瑰丽,从而满怀憧憬与向往之情。然,不要被黄河水的柔美所迷惑,看一看,“脚下的石”。

俯视“脚下的石”,“这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟”,“日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去”。可抓住几个动作词“凿”、“旋”、“切”、“剁”,结合第三、四段内容,理解水在石的阻碍之下,如何变化形体,搏击障碍,开辟道路,生生将壶口的位置向前推进了一千五百米。无论是刚猛的水,还是柔和的水,它们都有一种强劲的伟力和冲破一切的魄力。柔能制刚,在困境和磨难面前,任何宽厚柔和的水,都能展现它刚劲勇猛的一面,百折不挠地进行抗争,这就是黄河精神。

写景是为了写情,抒发感想与启悟。作者抓住壶口瀑布的水势与情态,联想到了人的情感与性格并将它上升到民族精神的赞叹中去。由黄河集纳了海、河、泉、雾所有水的形态,想到人的各种情感,想到了博大包容的胸怀;由水侵巨石,认识到黄河“博大宽厚,柔中有刚”的个性,进而引申到“历经磨难,方显个性”的哲理。这样的感受与思考,既没有偏离黄河作为中华民族文化象征的文化语境,又带有较强的个性色彩和独特的人生体验。

3、结构分析

课文分四个部分:

第一部分(第1自然段)概括叙述作者两次游览壶口瀑布。

第二部分(第2自然段)具体写作者雨季游览壶口瀑布。

第三部分(第3-5自然段)具体写作者枯水季游览壶口瀑布。

第四部分(第6自然段)写作者游览壶口瀑布的联想与感悟。

补充开头:孔子说:“”智者乐水,仁者乐山。”古往今来,大仁大智都愿寄情山水,青山可以沉淀人的思想,绿水可以洗涤人的心灵。让我们浏览山水风光,歌咏人文胜迹,增长知识,开阔眼界。

二案 补充:

教材分析:《壶口瀑布》是“部编本”教材第五单元的一篇游记散文。在该单元的导语中这样提示:学习本单元,要了解游记的特点,把握作者的游踪、写景的角度、写景的方法,并揣摩语言,欣赏、积累精彩的语句。

梁衡的这一篇写景散文描绘了壶口瀑布汹涌澎湃之景,营造了壮丽开阔之境。在文本语言形式上,作者采用长短句、叠词、动词等语言形式的穿插使用,拟人、比喻、排比等修辞手法的合理编排,极尽造势之能事,使语言显出大气、磅礴、汹涌之姿,从而表现出壶口瀑布的奔腾之势。在文章的最后,作者发出这样的议论:黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗,死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山,地下的石逼得忽上忽下,忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格。因此,将本文的主题定位:对历经磨难的中华名族的伟大坚强的赞美。

三案 最后完善:

结构分析:

第一部分(①—⑤): 描写两次到壶口,感受到壶口瀑布的不同特点。

第二部分(⑥):由物及人,赞美中华民族宁压不弯、勇往直前的精神。

初案:

八年级的学生已经具备了一定的搜集,整理,分析资料的能力。也有强烈的求知欲和好奇心,具备了一定的阅读能力。经过七年级的经典阅读集训和知识储备,学生在阅读散文的能力上有一定的基础。能够理解和欣赏一般的文学作品,对生活的也有一定的感悟和积累。学生已经养成了在教师的引导些进行有序阅读和思考。但毕竟还只是十三四岁的孩子,尤其是生活在南方的孩子,对于黄河缺乏了解,也只是从书本上,从电视上获得一些有限的资料。即时查找资料,也是苍白和空洞的,时空的距离,知识的局限,生活的体验,都是浅近的,让学生在鉴赏文本上产生了难度。本文语言精美,含义深刻,承载的信息含量大,文化含量也厚重,让学生在理解文本上有难度,难以与文本与作者产生共鸣,如何将教师的讲授引导与学生的自主学习相结合。我们觉得既不能脱离文字空谈感悟,也不能只学习语言而缺乏情感感悟,所以本堂课重点放在感悟作者所思所悟,感受黄河的伟大力量和民族精神。这也是本文的难点以及需要突破的地方。

二案:

我们在实践上课之后发现学生,听完课后一头雾水,不知道,这篇文章在讲什么。于是我们把教学重点放在读上,多种形式的朗读,分小组朗读,男生女生朗读,批文入情,读中悟情。

三案学情分析:

本文是一篇游记,所以首先得理清游记中作者的行踪,在梳理行文思路的基础上,品析关键语句的含义,抓关键字句赏析品味,让学生慢慢再度懂得基础上,再去鉴赏深刻的内涵。

初案:

1.感受壶口瀑布的气势,把握雨季和枯水季的特点,领会多角度描写瀑布的妙处。

2.领悟作者对人生的思考和民族精神的歌颂。

二案:

修改:1,通过朗读,品味语言,读出自己感受。

2.通过学习,了解和掌握游记散文的特点。

3,体会作者所表达的情感和对人生的思考。

三案:

教学目标:1.通过学习,了解和掌握游记散文的特点。

2.体会作者的思想感情,感受伟大的民族精神

初案:

重点:把握所写景物的特点,领会多角度描写瀑布的妙处。

难点:领悟作者对人生的思考和对民族精神的赞美歌颂。

二案

重点:通过朗读,品味语言,读出自己感受。

难点:体会作者表达胡情感和对人生胡思考。

三案:

重点:掌握游记散文语言的特点,品析关键语句的含义

难点:体会作者的思想感情,感受伟大的民族精神

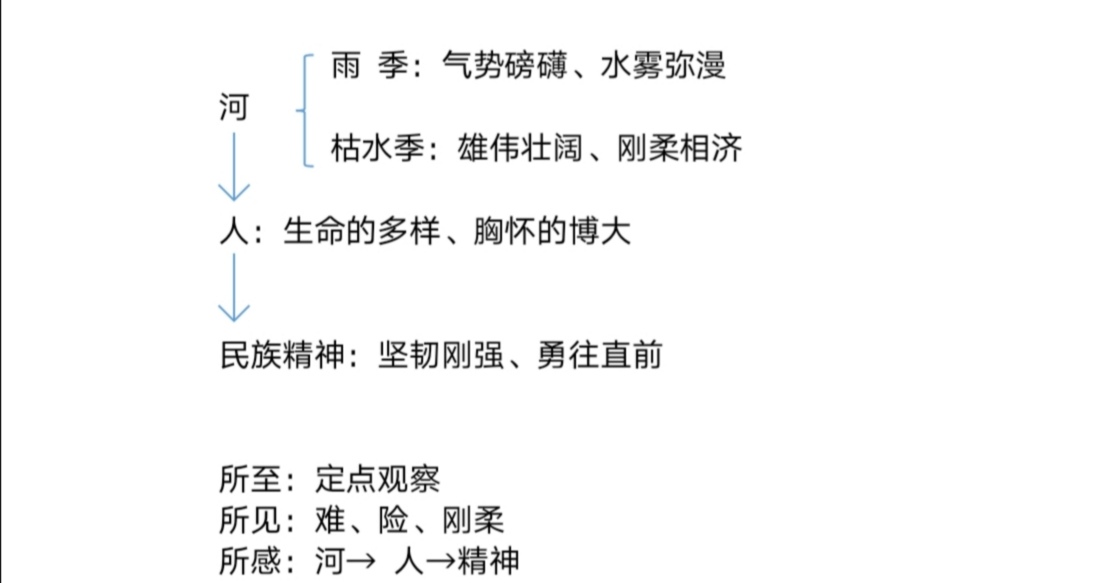

二案:板书设计

雨季:气势磅礴, 战心惊

枯水季:雄伟壮阔 刚柔相济

游记类散文的特点:三个一

一双足:行至何方(所至)

一对眸:望见何景(所见)

一颗心:有何感想(所感)

三案: 板书设计

初案: 教学设计

一。导入

播放视频

2.对于中华民族来说,黄河从来不是一条自然地理意义上的河流,它是我们中华民族的象征,表现出我们民族的精神:伟大而又坚强“。著名的新闻理论家,散文家梁衡先生就两次浏览壶口瀑布,下面,就让我们一起跟随梁衡先生一起神佑壶口,领略它的风采。

二。展示学习目标

三。观察壶口瀑布,赞美景

如果要让同学们写一次出游,应该写点什么

——到了什么地方,看到什么景色,有了什么感受?

梁衡先生两次游壶口,分别是在什么季节,到了什么地点,看到什么景象呢?请同学们快速浏览课文,完成下面的表格:

| 季节 | 声 | 势 | 立足点 | 感 |

| 雨季 | 河滩 | |||

| 枯水季 | 河心 |

(1)第一次是雨季,壶口瀑布的特点是:涛声如雷(声),水势浩大(势),水雾弥漫 (景)

这样的壶口瀑布给人的感受是——令人害怕

(2)雨季的壶口瀑布令人胆战心惊,那作者写的第二次专门去看是在哪一个季节?这时的壶口瀑布又以怎样的面貌展现在作者面前呢?

枯水季节壶口的特点是气势磅礴,雄伟壮阔,形态多样,刚柔相济。

这样的壶口瀑布给作者的感受是怎样的呢?

——小小的壶口,容纳千情万态,大千世界。

3.作者两次写到壶口瀑布,从不同角度把壶口瀑布的美展现在读者面前。请同学们对照表格,有什么发现吗?

(1)作者详写了枯水季壶口瀑布的景象,略写雨季。

(2)在描写壶口瀑布的美方面,雨季只写到了刚,而枯水季有刚也有柔的一面。

(3)从景象带给我们的感受来看,雨是撼人的心魄的壮美,枯水季是雄伟壮阔,还有刚柔相济。

4.既然作者是项重点描写枯水季的壶口瀑布,为什么还要写雨季的景象?

写雨季的景象是为了写枯水季的壶口瀑布做铺垫,气势上渲染,另外,这是一篇游记,要让游记有新意,那就得写得有新意,写别人未写之景。

5.作者写壶口瀑布的水之后,为什么还要写”脚下的石“?

(1)壶口瀑布是水和石共同组成,文章立意是写枯水,但不宜对石置之不理(2)从作者观景的角度看,作者的立足点在河心,定点换景,观了四周,自然最后把视线收回脚下。(3)正是因为石头对水的约束,才会有多姿多彩的水的形态,才会有作者第四段的感受。

(4)写被河水侵蚀的石头,能够展现河水的真正力量,为最后的三段做铺垫。

四。观瀑布,见人生。

梁衡先生认为,大凡看景只看人为的热闹,是初级;抛开人的热闹看自然之景,是中级;又能抛开浮在自然景上的迷眼繁华而看出个味和理来,这才是高级。纵观全文,你觉得文章只是在向我们描绘黄河壶口瀑布这一胜景吗?还写到什么?

看景的感受,一篇游记,我们除了要交代清楚所至,所见之外,还要有自己的感受。

(1)那么,梁衡先生看到了眼前的景象,想到了什么呢?流露了怎样的情感?

“我突然陷入沉思,眼前这。。。。一个世界吗?“这是作者在观赏了河水在壶口前的种种形态发出的感叹,由黄河之水想到人,由所有水的形态想到了人的各种感情,巧妙地把水的多样性与人的多情联系起来,水的种种形态不正是人生百态的象征吗?在作者笔下,黄河之水也被赋予了人的情感,表现了坐着的惊叹和赞美。

(2)想到了人之外,还想到什么?

黄河的个性和精神(最后一段)

齐读最后一段,如何理解这一段话?想表达什么?

黄河的个性是柔中带刚,蕴蓄着无尽的力量,所以才能穿凿巨石,改变地貌。经历磨难,方显个性,黄河的个性也是在巨石的逼迫,抵抗中最终铸就的,而黄河将其伟力在通过壶口的一刹那,表现得淋漓尽致,作者借对黄河的赞美,表达了对中华民族百折不挠,勇往直前的歌颂。

再次齐读最后一段。

2.特殊的地理形态造就了刚柔相济,百折不挠的壶口瀑布,感谢两岸的山和地下的岩石,正是因为有了这些磨难,才有了壶口瀑布的美景,这引发了你怎样的思考?请谈谈你的理解。

学生自由作答

小结:本文不仅给我们呈现了壶口瀑布多姿多彩的画面,更是在赞扬一种贱人刚强,百折不挠的民族精神,今后,我们同学们在写游记时,也可以学习这种写法,归纳如下:

一双足:行至何处 所至:定点观察

一对眸:望见何景 难 险 刚柔

一颗心:有何感想 河——人——精神

五。拓展阅读

《三访雁荡山》,加深对游记三要素的理解。

阅读要求:

跳读课文,思考:作者三访大龙湫是在什么时候?文章写出大龙湫哪些不同的姿态?

文章通过描写大龙湫的风光,表达作者怎样的情感?

二案 教学设计:

教学过程:

一.看黄河视频

二.导入学习目标:

三.查预习:

词语积累:

推搡(sǎng) 霎时(shà) 驰骋(chěng)

寒噤(jìn) 迂回(yū) 漩涡(xuán)

汩汩(gǔ) 湿漉漉(lù) 震耳欲聋(zhèn)

潺潺(chán) 前呼后拥(yōng)

怒不可遏(è) 生气地无法控制自己的情绪。

不寒而栗 不寒冷却发抖,形容非常恐惧。栗:发抖。

汩汩 形容水流动的声音

四。初读感知:1雨季和枯水季的壶口瀑布分别有什么特点?

2思考探究1 作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”? |

思考探究2黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山、地下的石逼得忽上忽下、忽左忽右时,也就铸就了自己伟大的性格。这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见。 思考探究3: |

三案 教学设计:

《壶口瀑布》教学设计 教学目标: 1、通过学习,了解和掌握游记散文的特点。 2、通过分析石逼水,水抗石,来体现壶口瀑布的特点 3、体会作者的思想感情,感受伟大的民族精神。 教学重难点:通过分析石逼水,水抗石,来体现壶口瀑布的特点。 教学辅助:多媒体 课时安排:一课时 教学过程: 一、导入: 世界那么大,我们都想去看看,今天我们先来欣赏一段关于壶口瀑布的视频(播放视频)。 朗诵:黄河是中华文明的发源地,是中华儿女的母亲河,他像一条奔腾的巨龙,穿行在祖国广袤的疆野之上,当他流经西北黄土高原的秦晋大峡谷时,遇到两岸高山相挟,宽500米的水面一下子被压缩到20-30米,河口就像突然收紧的壶口,河水从20米高的悬崖上倾注而下,于壶口磅礴喷涌而出,形成“千里黄河一壶收”的气势,这就是世界上最大的黄色瀑布——壶口瀑布。 今天,我们就跟随作家梁衡一起去游览这大自然鬼斧神工的杰作吧! 二、出示课题和学习目标 1、板书课题《壶口瀑布》 2、展示目标: (1)通过学习,了解和掌握游记散文的特点。 (2)体会作者的思想感情,感受伟大的民族精神 过渡:壶口瀑布是梁衡先生的一篇游记,如何阅读游记呢?老师告诉大家一个秘籍,那就是三“所”,即:所至,我们到了哪里;所见,看到了什么景象;所感,有什么样的感受,这节课我们就从这三个方面学习本文。 三、走进课文 (一)理“所至” 1、请同学们快速浏览课文,了解文章内容,遇到不会的字,请对照大屏幕在书上做好标记。 推搡(sǎng) 霎时(shà) 驰骋(chěng) 寒噤(jìn) 迂回(yū) 漩涡(xuán) 汩汩 (gǔ) 潺潺(chán) 震耳欲聋(zhèn) 挟而不服(xié) 湿漉漉 lù) 2、通过刚才的阅读,我们知道作者曾两次到壶口瀑布,分别是雨季和枯水季,这两次所到之处相同吗?(不同),分别到了什么地方呢?请同学们跳读课文,找出作者雨季和枯水季的游踪?注意老师给的提示:圈出地点变化的词语。 雨季:半山腰——滩里——岸上 雨季的时候作者游览速度很快,为什么呀?(水流湍急,浪沫横溢,惊心动魄)让人感觉危险害怕,所以扫了几眼就匆匆逃离。足见雨季的瀑布水量之丰沛,气势之磅礴。那枯水季节有什么不同吗? 枯水季:河心(立足点)

立足点的选取在很大程度上影响着所见之景,正因为是枯水季,梁衡才能走到河心,见到文章中所写之景,所谓游踪不一定都要有明显的“移步换景”,作者在某一个点上,游目四顾,这也是一种游踪,叫定点换景。 过渡:这游踪也就是我们前面所说到的“所至”了,依在河心的大石头上,作者看到了哪些景象,有怎样的感受呢?我们接着往下走 (二)赏“所见” 1、细读课文,在原文3--5段中找出描写水、石的句子,并用两字或四字词概括其特点。 要求:①勾画出相应的语句做好批注;②在组内有感情地朗读勾画的句子;③小组展示成果,其他小组倾听、补充。 示例: 句1:“河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。” 朗读指导:

|

设为正确答案