- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

作为新课程背景下的统编新教材,由专题史体例回归通史体例,体现了历史教学的务实求真。同时在历史教学功能定位、学生的培养目标、教材内容的编写等方面呈现出新变化、新体系、新内容,必然对教师教学提出新要求。如何解决新的教学情境中面临的新问题,是每位中学历史教师无可回避的新挑战。

通史体例必然要求教师从更广阔的视角把握历史进程,突出历史发展的主线,明确阶段性的特征,然后再具体到历史史实中。

本单元的内容,讲述辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一。第十二课《辽宋夏金元的文化》,主要内容是辽宋夏金元的文化,承隋唐之后,继续有所发展。宋元是封建文化高度繁荣的阶段,在科学技术方面有突出发展,对世界文明的进步起了重要作用。理学的产生、宋词和元曲的繁荣、世俗文学的出现,是这一时期文学发展的特点。随着契丹、党项、女真、蒙古等族同汉族文化的进一步交融,他们的文化在保留本民族文化传统的基础上,又各有特色。

本课授课对象为高一学生。高一学生在初中时部分接触过本课内容,但对于他们而言,大部分内容还是比较陌生的。同时高一学生历史思维还没有充分建立,历史的基础知识比较欠缺,历史分析的基本方法也没有很好掌握,因此课堂上由浅入深,通过增加趣味性来调动学生学习和思考的兴趣是非常重要的。

1、结合辽宋夏金元时期政治和经济方面的时代背景,了解在时代背景下催生出灿烂辉煌,民族性与多样性共存的文化。(唯物史观)

2、从儒学发展,宋词元曲、科技、少数民族文字各子目的学习过程中,梳理其时空发展的变化及时代特点。(时空观念)

3、学习运用程朱理学,宋词元曲,文人画,三大发明技术的成熟和少数民族文字等史实或史料,论证它们对塑造民族性格,促进民族融合,并对东西方的交流创造条件的作用。(史料实证)

4、探究和感悟辽宋夏金元文化对推动中国古代传统文化传承和人类文明进步的重大意义,以及认识各民族对中华文明的进步作出了贡献,增强民族自豪感。(家国情怀)

重点:儒学的复兴其中程朱理学的内容及其历史影响。

难点:儒学的复兴,三大发明及其影响。

第12课

辽宋夏金元的文化

儒学复兴——理

文学艺术——新

科技华光——先

各族之音——融

一、新课导入

通过梳理儒学发展的历程,并引用三张图片,导出儒学发展到宋代所面临的困局,以及儒学复兴的必要性和可能性,从而揭示出宋代理学发展的背景。

1、三国到五代时期,以阐述经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体不及佛教和道教。

2、宋代重文轻武的政治格局和科举取士的选官方式,在政治格局中形成了一批儒家学者官僚。

3、宋代商业发展,市民阶层兴起,商业出版繁荣,民间兴修学校,为儒学的复兴创造了条件。

二、新课讲授

一:儒学复兴:理性思辨,注重内省

师:请学生阅读教材的P66页的前三段,思考宋代儒学复兴的代表人物以及其代表观点。

(一)程顥:

材料一:吾学虽有授受, 天理二字, 却是自家体贴出来。

——《二程集》《外书》卷十二,第424页。

材料二:问:天道如何?曰:只是理。理便是天道也。且如说“皇天震怒”,终不是有人在上震怒,只是理如此。

——《二程遗书》

师:总结“理”即指自然的普遍法则,又指人类社会的必然原则,“理”支配着宇宙、社会、人生。

(二)程颐:

材料一:

涵养须用敬,进学则在致知。

——《近思录》

材料二:

致知在格物,格物之理,不若察之于身,其得尤切。

——《河南程氏遗书》卷第十七,《二程集》第一册

生:“格物”:是一种重要的修养方法。深刻的探究万物。

生:目的是“致知”:是要认识普遍存在的“理”。

(三)朱熹

材料一:“宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不再。”

——《遗书》卷一七,条七。

师:朱熹把儒学倡导的仁义礼智等道德统一于“天理”,即赋予了儒家伦理道德观念以哲学依据,也使“天理”的理论落实于日常的道德实践。

材料二:

“人之一心,天理存,则人欲亡。人欲胜,则天理灭,未有天理人欲夹杂者。”

——朱熹《朱子语类》

师:道德与人欲对立时,理学家主张弘扬道德抑制人欲,反对违背道德原则过分追求利欲。

师:问题思考:小组讨论:如何看待“存天理,灭人欲”?(提示:从不同的角度来考虑这句话。)

材料一:

饮食,天理也。山珍海味,人欲也。夫妻,天理也。三妻四妾,人欲也。 ——朱熹

材料二:天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。 ——朱熹

材料三:理学的理欲之辩,本意是想规谏统治者。但事实是统治者顺手接过来,反向一击,理欲之辩由道德修养的圣贤功夫转化成了政治奴役性的残杀工具。 ——张立文《宋明理学研究》

生:

1、人欲是指那些超出社会道德规范的过度欲望,天理和人欲的界限就是一个度的问题。

2、用外在的高尚的道德律令,来约束内在的沉沦的人心。

3、理学本是要求君王和士大夫克己修身,统治者从中窥见了可以利用的门道。最后逐渐僵化、变态。

师:通过本子目的学习,全班同学一起来总结理学的影响和特点。(结合书本P67学思之窗部分的材料思考)

影响:

1、从南宋后期起,程朱理学通过科举考试的方式,成为了官方正统的意识形态,并对后来历代的统治思想影响深远。

2、能提高人的道德修养和社会责任。

3、维护等级观念,重男轻女,因循守旧,重义轻利;压制人性。

特点:总之,宋明理学即宋明时期以儒家思想为核心,融合佛、道理论思维成果而形成的儒家新学说,有客观唯心主义倾向。

二:艺术革新:追求神韵,走向市井

师:请学生回顾上节课所讲内容,概括总结宋代社会发展的特征,从而引出宋元时期文学艺术发展的历程以及趋势和特点。(引入材料)

相对于唐人的漫游生涯和热爱自然风物,琴、棋、书、画、茶、酒、花、诗是宋代士大夫休闲生活不可或缺的要素,他们沉醉于人文意境,追求一种游心翰墨的人文旨趣和悠闲脱俗的精神享受。

——李飞跃《从“唐宋变革”到“宋元近世”——论宋代文艺思想的转型特征及其典范性与近世性》

繁华的都市生活,滋生了各类以娱乐为目的的文艺形式,说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等艺术迅速兴起和发展,而词则成为宋代最引人注目的文学样式。

——袁行霈《中国文学史》

生:提炼概括:

1、词的兴起

(1)城市手工业、商业经济的繁荣。

(2)市民阶层的扩大,要求丰富的文化娱乐生活,能够歌唱的词和表演的曲,更适应了市井生活的需要。

(3)宋元时期阶级矛盾和民族矛盾的尖锐,词和曲更能表达作家的思想情感。

2、词的特点

生:配曲演唱,结构更为丰富,内容更为具体、更为细致、更为集中地刻画抒写出某种心情意绪。

3、词的流派

生:豪放派、婉约派。

4、曲的兴起

师:元杂剧不仅具有文学价值,作为舞台艺术也取得很高成就。

其出现标志着中国古代戏曲艺术的成熟。

5、曲的特点

生:散曲语言晓畅,更易于传播,从诗到曲,整体呈现通俗化的趋势。

6、曲的代表作

关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》。

师:出示元代著名画作《富春山居图》,宋代著名书法作品《秾芳诗帖》等宋元时期经典名作的图片,请学生根据画作、书作的图片概括宋元时期书画作品的特征。

生:风格:追求个性,不拘法度。

题材:写意山水画水平最为突出,花鸟画,人物画水平也很高。

三:科技华光,继往开来,影响世界

师:出示宋元时期科技发明传播示意图和罗盘、泥板活字(模型图),并请学生阅读书本P68正文部分,思考:三大发明的产生和传播的影响?(小组讨论)

生一:为人类文明的进步作出了伟大贡献。

生二:指南针的出现为新航路的开辟提供了条件。

生三:火药的发明提升了军队的战斗实力,传入欧洲为资产阶级革命提供了支持。

生四:印刷术的改进为知识的传播创造了条件。

师:

[补充提问]为什么在本课我们只提到了中国古代科技成就的三大发明,而不是我们传统上所认识的四大发明?

师:请学生概括总结宋元时期的科技著作。

生:元,王祯《 农书》;元,郭守敬 简仪、《授时历》;宋,沈括《梦溪笔谈》。

四:各族之音:文化交融,多元发展

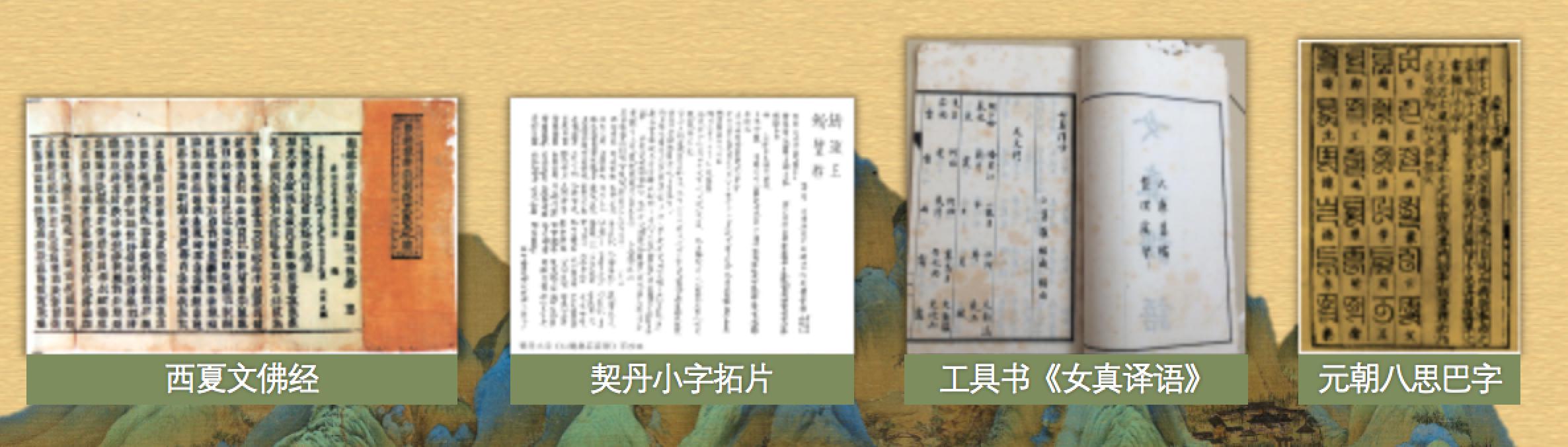

师:本课的前三个子目,教材都重点介绍了这一时期汉族文化的主要成就,下面将介绍这一时期的少数民族文化成就。(同时展示这一时期不同民族的本民族文字书籍影印。)请学生概括这一时期夏辽金元的文字方面的创新,以及制度方面的特征。

生:辽、夏、金等少数民族受汉文化的影响,仿制了自己的政治制度,并创制了各自的文字,如:契丹大小字、女真进士科、西夏文等。元还撰写了自己的历史《蒙古秘史》,创制了自己的文字八思巴蒙文。

师:补充八思巴文字的创造是为了便于元朝统治范围内的各民族间的交流,也是用拼音文字表达汉字的一种尝试,体现了统一多民族国家的特征,各民族相互交融的特征,各少数民族文化也创造了各自辉煌的文化,为中华文明的发展和进步做出了重要贡献。

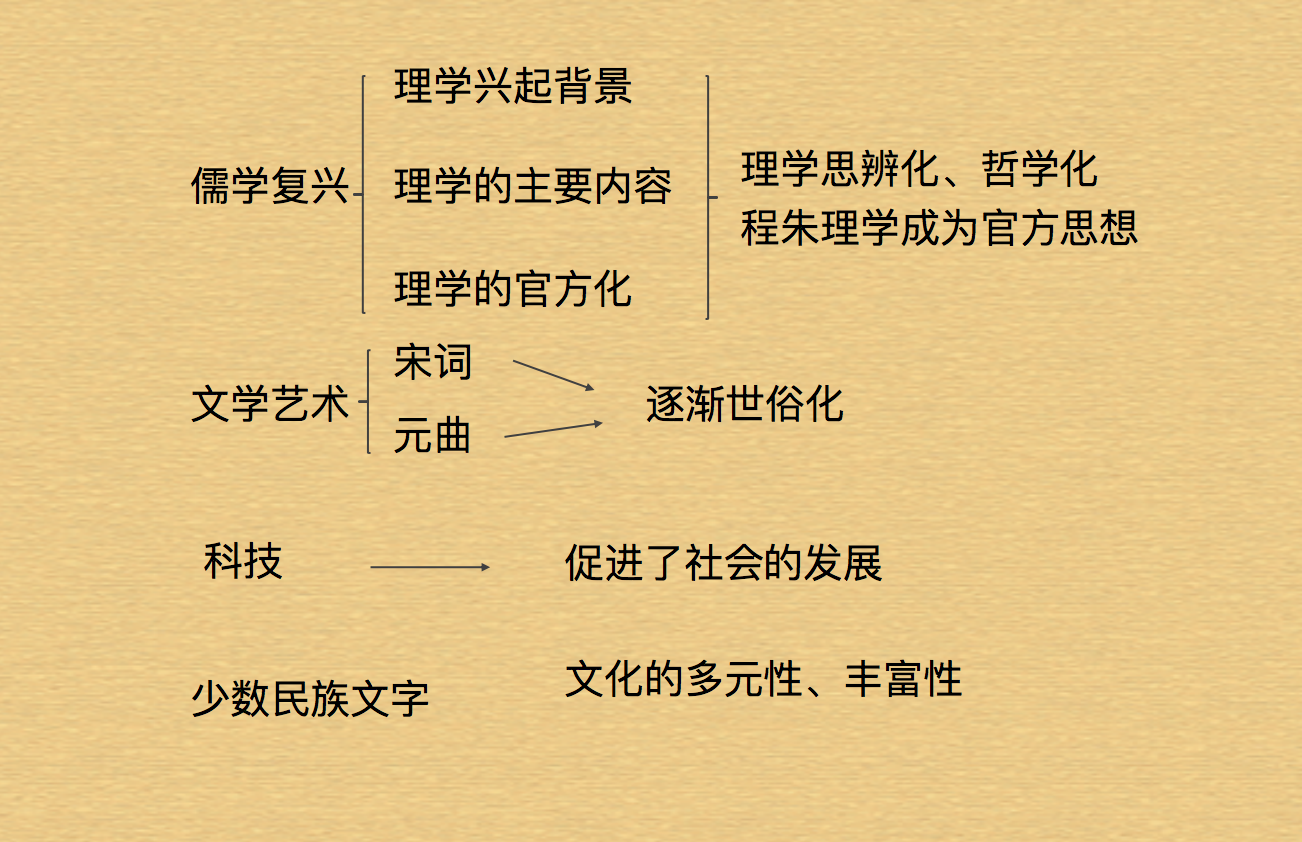

三、课堂小结

知识点之间缺乏更为通顺的逻辑联系,从一块到另一块的过渡比较生硬,因此课堂教学过程不够流畅。比如说如何从理学过渡到文学,再过渡到科技,这中间的部分在这堂课中基本没有体现,学生学习完整堂课后有较大难度形成对知识的整体性认知。

针对这一问题,我想最主要的问题还在于教师本身缺乏对课本知识的整体性把握的水平。面对看似复杂零散的知识点,找不到非常清晰的逻辑线索,也就无法构建整体框架。所以这一问题的解决还是要从教师自身的学术素养上着手。阅读高水平的学术著作,了解前沿学术成果,再通过课堂内化,实现师生之间良性的互动。当然这所有一切的基础一定是教师自身水平的提升。

问题探究:

为什么传统说法中的中国古代科技成就“四大发明”在本课我们只提及了“三大发明”,请同学们下课查阅相关资料,找到可能合理的解释。

设为正确答案