- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

“八月十八潮,壮观天下无。”这是北宋大诗人苏东坡咏赞钱塘秋潮的千古名句。千百年来,钱塘江以其奇特卓绝的江潮,不知倾倒了多少游人看客。《观潮》是人教版九年制义务教育小学语文第七册第一单元的一篇课文。本文记叙的就是一次观潮的盛况,写的是作者耳闻目睹的潮来前、潮来时、潮头过后的景象,描写了大潮由远及近、奔腾西去的全过程,描绘出江潮由风平浪静到奔腾咆哮再到恢复平静的动态变化,写出了大潮的奇特、雄伟、壮观。

课文结构清楚,层次分明。在文中,作者不但运用比喻、衬托等方法直接描绘了潮水汹涌澎湃、雷霆万钧的情状和声威,还从观潮的人数之多、热情之高间接地表现了大潮的奇特,使人读后不禁发出阵阵由衷地赞叹:“钱塘江大潮真不愧为自古以来的‘天下奇观’!”

学习这篇课文,一是使我们通过阅读感受钱塘潮之“奇”,激发热爱大自然、热爱祖国大好河山的情感;二是引导我们一边读书一边想象画面,并通过品味重点词句、重点语段,体会课文在表达上的特点。

四年级学生对词句已有一定的理解能力,这篇文章对于四年级的学生来说生词较少,生僻的句子较少,因此不难理解。在教学过程中,要抓住这些词语、句子,让学生边读边展开丰富的想象,在头脑中展现文字所描述的景象。这样学生既能加深对课文的理解,又学习了阅读理解的方法,同时也品味了文字的魅力。学生们在此基础上进行朗读,体会大自然的魅力。

经过三年多的学习和积累,我确信学生在领会文章内容,揣摩文章写作意图,体会作者的思想感情,初步领悟文章基本的表达方法等方面已经具备了一定的能力,并学会了合作、探究等学习方式,并在交流和讨论中,敢于提出自己的看法,创造性地作出自己的判断,对多种学习方法的运用也可以说是游刃有余。

1、引导学生边读书,边抓住有关描写潮水的词句,通过联系上下文或结合生活实际等方法来想象画面,从而钱塘江大潮的神奇壮观,并鼓励学生把自己的阅读感受与他人交流。

2、有感情地朗读课文,练习写解说词。

3、让学生感悟钱塘江大潮的壮丽与雄奇,激发学生对自然奇观、壮美山河的热爱之情。

教学重点:

1、有感情地朗读课文。

2、引导学生读懂三、四自然段,即引导学生抓住潮来时潮水声音变化的词语和潮水形态变化的词语来理解大潮的雄伟气势。

教学难点:

引导学生体会作者是怎样生动而有层次地描述钱塘江大潮的雄伟,从而深切体会到钱塘江大潮,被称为“天下奇观”。

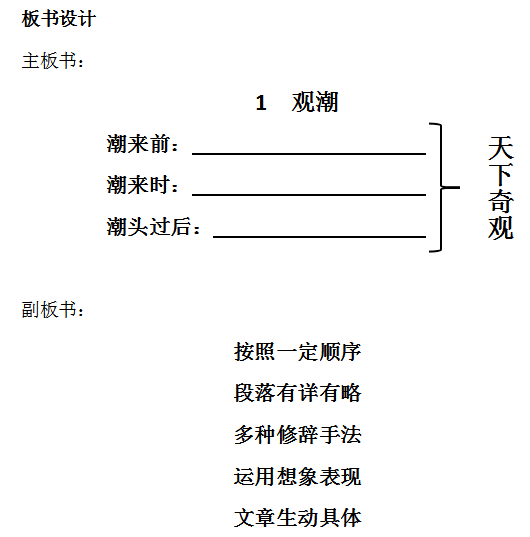

1、上节课,我们对课文进行了初步地了解,课文是按什么顺序描写钱塘江大潮的壮观景象?(课文按潮来前、潮来时、潮头过后的顺序描写了钱塘江大潮的壮观景象。)

(板书:潮来前 潮来时 潮头过后)

引导:我们在写作时,也可以按照一定的顺序进行描写,文章才会更加流畅。(板书:按照一定顺序)

2、今天这节课,我们继续去钱塘江观潮。“观”是什么意思?到了钱塘江,你最想看什么呢?(学生回答)

3、关于这篇课文,还有一个有趣的地方。请同学们翻开书第2页,说说《观潮》这篇文章是由谁和谁共同完成的?

生:赵宗成和朱明元。

师:赵宗成和朱明元都是记者。记者就是从事采访和报道的工作人员。《观潮》这篇文章就是这两位记者在观看钱塘江大潮时的所见所闻所想。 今天,咱们班的同学也来当回小记者,一起去观潮,共同报道现场情况。

(一)学习第2自然段,体会潮来前的人山人海。

1、了解观潮的最佳时间和最佳地点。

师:各位小记者,请你为游客提供一个最佳观潮时间吧!

生:农历八月十八。

师:最佳观潮地点又在哪里呢?

生:海宁市盐官镇的海塘大堤。

师:你是从课文中的哪句话了解到的?

生:这一天早上,我们来到了海宁市的盐官镇,据说这里是观潮最好的地方。

2、体会“人山人海”的含义,描述潮来前的景象。

师:为什么早上就要去呢?

生:因为去的人太多了。

师:用课文中的一个词语就是?(人山人海)所以,潮来前,我们早早地登上海塘大堤,共同感受潮来前的钱塘江。

生:宽阔的钱塘江横卧在眼前。

生:江面很平静,越往东越宽,在雨后的阳光下,笼罩着一层蒙蒙的薄雾。

生:镇海古塔、中山亭和观潮台屹立在江边。

生:远处,几座小山在云雾中若隐若现。江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

3、说话练习。

师:大家都在等什么?盼什么呢?

生:大家昂首东望,等着 ,盼着 。

4、朗读指导。

师:此刻,人们的心情如何?(急切、兴奋……)请你读出这种心情。(指名读)

师:“昂首东望”是什么样的,谁来演示一下?请大家加上动作齐读这句话。

师:你觉得潮来前的钱塘江有什么特点呢?请你找些词语形容。(学生回答,上台书写词语并展示)

(二)深入学习第3—4自然段,感受钱塘江大潮来临时的壮观景象。

人们等啊盼啊,潮水终于来了!课文中哪两个自然段写了潮来时的景象?(第3—4自然段)请小记者们轻声自由读这两个自然段,完成表格,报道钱塘江大潮来临时的壮观景象。

1、小组合作学习,完成表格(填写潮来时的声音的变化、样子的变化,观潮人群的反应)。

声音的变化 |

|

样子的变化 |

|

观潮人群的反应 |

2、学生汇报。

A、让我们一起来听听潮来时的声音。

(1)“午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。”这里运用了什么修辞手法?(比喻。)这潮水还未出现,就能听见闷雷般的巨响,可见它的气势相当大。(指导朗读)

师:同学们真会读书。作者是用哪个词形容潮水的声音呢?(闷雷滚动)让我们来听听闷雷滚动的声音。(播放课件——闷雷声音)听了这个声音,你会想起那个拟声词呢?

生:轰隆隆。

师:请同学们带着对“闷雷滚动”这个词语的感受,齐读这句话。(学生齐读)那么,第一个表示声音变化的词语是——闷雷滚动。

(2)“过了一会儿,响声越来越大。”说明潮水越来越近。

师:请你读读这句话。那么,第二个表示声音变化的词语是——越来越大。

(3)那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

师:你还从那些句子感受到潮来时的声音呢?

生:那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

师:这句话运用了什么修辞手法?(夸张。)请全体男生起立,齐读。(学生齐读)那么,第三个表示声音变化的词语是——山崩地裂。

B、听到这样的响声,观潮人群有怎样的反应呢?你从哪些句子感受到了观潮人群的反应?

(1)顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!

“人声鼎沸”是什么意思?(人群发出的声音就好像水在锅里沸腾一样,非常热闹。)人群是如何沸腾的,一起来表演一下。

(2)学生表演。

人们跳着叫着,挥手喊着:“潮来了!潮来了!”

(3)师:还能从哪里感受到观潮人群的反应呢?

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

(4)那么,表示观潮人群的反应的词语分别是——人声鼎沸、沸腾起来。

(5)你觉得潮来时的钱塘江有什么特点呢?请你找些词语形容。(学生回答,上台书写词语并展示)

C、接下来,就让我们来看看大潮来时的样子吧。

(1)潮来时,最先映入眼帘的是什么模样?(一条白线)

师:请你把整句话读出来。

生:只见东边水天相接的地方出现了一条白线。

师:这里运用了什么修辞手法?把什么比作什么?

生:比喻。把宽阔的潮头激起的白色浪花比作“一条白线”。

(2)随后,潮水又变成了什么模样?

生:再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

师:这里运用了什么修辞手法?把什么比作什么?

生:比喻,把“白浪”比作“水墙”。

师:让我们感受一下两丈多高的水墙。此时的潮水给你留下什么印象?(学生回答,上台书写词语并展示)

(3)随后,潮水又变成了什么模样?

生:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。

师:这里运用了什么修辞手法?把什么比作什么?

生:运用比喻的修辞手法,把浪潮比作“千万匹白色战马”。

师:我们在写作时,也可以在文章中使用多种修辞手法。(板书:多种修辞手法)此时的潮水又给你留下什么印象?(学生回答,上台书写词语并展示)

师:在这句话里面,还隐藏着一种表现手法,就是——想象。运用想象的表现手法,文章就能更加生动具体。(板书:运用想象表现 文章生动具体)面对这么壮观的潮水,你是什么样的心情?(兴奋、惊喜……)面对如此壮观的景象,你又该如何读这些句子?

(4)我们来比赛,看谁能把雄伟的气势读出来。(老师读,女生读,男生读)

(5)你觉得潮来时的钱塘江有什么特点呢?请你找些词语形容。(学生回答,上台书写词语并展示)

D、完成表格。

声音的变化 |

(闷雷滚动)→(越来越大)→(山崩地裂) |

样子的变化 |

(一条白线)→(一堵水墙)→(白色战马) |

观潮人群的反应 |

(人声鼎沸)→(沸腾起来) |

E、播放视频。(我们一起来感受潮来时的壮观场面吧!看,钱塘江大潮来了!)看完视频,各位小记者有什么感受?(教师随机指名学生回答)

F、同学们,作者是按照什么顺序写潮来时的情景呢?请同学们口头完成这道填空题。

午后一点左右,(从远处)传来隆隆的响声,好像闷雷滚动……(再近些),只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮(越来越近),犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。

从所填词语,可以看出作者写潮来时的顺序是——由远及近。

G、所以,在写作时,我们可以按照一定的顺序,对某些段落进行详细地描写,对某些地方进行简略地描写,善于在文章中借用各种修辞手法,合理运用想象的表现手法。那么,我们的文章就能更加生动、具体。(板书:段落有详有略)

(三)学习第五自然段,体会潮头奔腾西去后的情景。

1、那么,潮头过后又是怎样的情景呢?(学生读句子)

2、潮头奔腾西去的时候,所用时间很长还是比较短呢?(时间短暂。)用课文里的一个词语就是?(霎时。)

3、你从哪些词语可以看出钱塘江大潮余波还未退去?(漫天卷地、风号浪吼)

这里江面恢复的平静与潮来前的平静相同吗?(不同,这时的江水已经涨了两丈来高了。)

4、你见过江水一瞬间就涨了两丈来高的景象吗?(这实在是太罕见,太神奇了!)

5、钱塘江大潮真不愧为 —— 天下奇观!(学生齐读第一自然段)

6、请你为《观潮》这篇文章找个中心句吧!

生:钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

(四)钱塘江大潮的成因

那么钱塘江大潮是如何形成的呢?我们一起来了解。(出示资料袋)

1、面对如此壮观的钱塘江秋潮,北宋文学家苏轼发出了这样的感叹。

八月十八潮,壮观天下无。

2、唐朝诗人刘禹锡写下千古名篇赞美它。

3、学生齐读《浪淘沙(其七)》。

4、请你从课文中找出与诗的内容相关的句子。

5、小结。

这节课已经接近尾声,马上就要和同学们说再见了。同学们,我们的祖国,江山如此多娇,引无数英雄尽折腰。希望同学们努力学习科学文化知识,将来把祖国建设得更加美丽、富饶!

下课!

设为正确答案