- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

教材分析:《野望》是八年级上册第三单元第十二课《唐诗五首》中的第一首诗,这首诗一改齐梁以来绮靡诗风,语言质朴,开唐代律诗风气之先。在教材的思考探究中,为《野望》此诗设计的题目为:“《野望》描绘了一幅什么样的画面?联系作者的生平,说说你对诗作思想感情的理解。”这道题目揭示了本首诗所需要掌握的三个重点:

1、要让学生通过涵咏诗歌读懂诗中的“景语”。

2、要让学生掌握“知人论世”的诗歌学习方法。

3、要让通过知人论世和对“景语”的分析读懂诗中的“情语”并读懂诗人。

在前两次的磨课中发现,仅仅是简单的知人论世,概括作者的生平,并不能让学生对诗人产生兴趣和了解。王绩的生平要在对比之中才能让学生有很好的把握,陶渊明既是王绩的仰慕对象,他有意在多方面模仿陶渊明;而两人在田园生活、出世入世的态度上又迥然不同,因此是很好的对比对象。

但作为一堂微课,教学设计上不能够简单的把两首诗歌作为对比,这样容易造成学生对两首诗歌的学习浮于表面。而作为《唐诗五首》的第一首诗歌,在《野望》的学习上,能够教会学生一种诗歌学习方法,打通诗歌学习的脉络,会让学生对诗歌的学习更感兴趣。借助平板平台的支撑,提高学生的自主学习能力,让学生爱上诗歌,提高单元学习意识。

1、理解诗词传情达意的重要手法——借景抒情,并在景与情的逻辑理解中,体会诗人心灵世界。

2、通过诗人、诗歌的比较,准确把握《野望》所表达的思想感情。

3、学会“知人论世,以诗解诗”的学习方法,并能自主运用到其他诗歌的学习中。

重点:理解诗词传情达意的艺术表现手法:借景抒情。

难点:

1、通过“知人论世,以诗解诗”的学习方法,了解《野望》背后寄寓的情感主旨。

2、寻找感发契合点,激发学生与诗人的情感共鸣,获得审美熏陶。

师:同学们看大屏幕上的几个关键词,猜一猜这是哪个诗人。【利用平板答题功能,提交答案,形成云图。】

屏显:性嗜酒、《五X先生传》、向往归隐生活

预设:陶渊明

师:其实,还有一位诗人也符合这几大关键词,请同学们看大屏幕,把这位诗人的生平朗读一遍。

屏显:

王绩:字无功,号东皋子,仰慕陶渊明,因嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,曾三仕三隐,终究是不能完全放下。放不下的是自己的志向,放不下自己兼济天下的儒家理想。

师:请同学们看注释一,将屏幕上的知识点,补充到注释上。

师:了解王绩其人后,我们来走进他的作品。请同学们先自由朗读诗歌。

学生自由读诗,老师订正字音,对易写错字进行强调并进行朗读指导。

设计意图:学生通过反复诵读,深度熟悉诗歌,自行体会诗歌的情感。

师:都说“诗言志”,每一首诗都蕴含着诗人想诉说的话,下面请同学们在诗中圈画出你觉得能够表现诗人情感的字词,谈一谈为什么?【利用平板教师传屏功能,圈词后让学生上传图片,随机放映抽选学生。】

预设:

1、徙倚:徘徊,诗人很纠结,不知道该去往何方。

追问:他自己不知道去向何方,那其他人呢?

——“牧人驱犊返,猎马带禽归”诗中的其他人都有家可依,有家可回,但诗人却没有方向。

追问:人在什么情况下才会徘徊?

——迷茫无依。

追问:诗人为何会感到迷茫无依?(提醒学生回忆最初的诗人介绍)

——他想归隐,又放不下自己的理想,得不到赏识的痛苦。

追问:迷茫无依的诗人看到了什么呢?

——“山”“树”“牧人”“猎人”

——“树树”“山山”,叠词,树和山都是有伴的,而诗人是孤独的。

2、怀:追怀,诗人的向往和无奈。

追问:诗人为什么要追怀古人?(提醒学生注意注释⑦)

——“相顾无相识”,周围的人没有一个认识的,他没有知己,于是只好寄希望于古人,希望古人是自己的知己。

——从注释可以看出,他追怀的古人都是儒家称颂的典范,这里也寄托着他的理想,可惜无法实现。

3、唯:只有,诗人的孤单。

4、秋色:秋天总让人感觉落寞,秋色二字就是诗人精神的写照。

设计意图:学生通过圈词、组词的方法,结合文本和诗人背景,理解“徙倚”“何依”“无相识”等关键词,体会诗人无法排遣的孤独与惆怅。

师:此诗写于王绩归隐后,他仰慕的陶渊明,也在归隐后写了许多作品,我们一起来看看两人笔下的归隐生活有何不同。

屏显:

陶渊明:

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

王绩:

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

预设:

陶渊明的归隐生活非常自在,他可以整日在田园操劳,在休憩之时赏田园美景;而王绩更像是一个旁观者,他始终没有走进田园,只是在观看他人的田园生活,

设计意图:让学生在对比中,品味诗词传情达意的艺术表现手法——借景抒情。借由比较,加深对“知人论世”学习方法的理解,更深入地理解王绩想表达的情感。

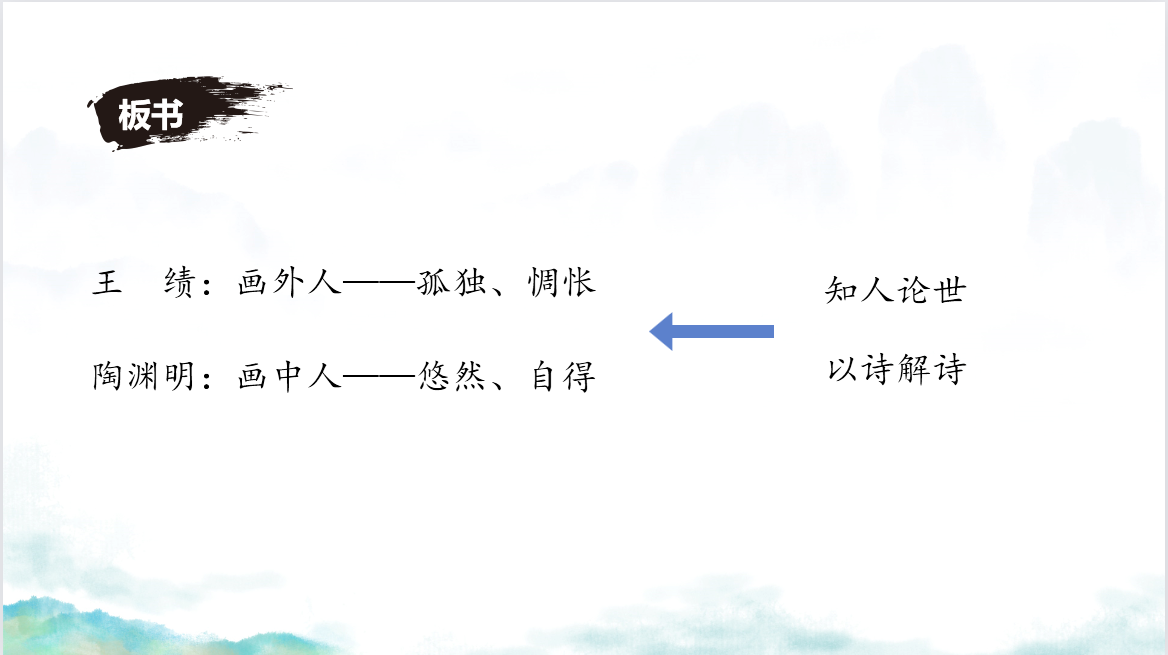

小结:如果把田园生活比作一幅画,那么陶渊明就是画中人,而王绩是画外人。前者在田园里找到了归属,一个依然在“徙倚欲何依”。王绩是一个孤独的诗人,他纠结、徘徊、无法自在。联系背景,王绩三仕三隐,而陶渊明决定隐居后便不再出仕。王绩并不是真心想隐居,而是被迫无奈。他终究不能完全放下,放不下自己的志向,忘不了自己“兼济天下”的儒家理想,因而即使身在家乡,却仍然“相顾无相识”。让我们再次朗读这首诗,体悟其中微妙、复杂的情感。

本节课我们通过“知人论世,以诗解诗”的方法,解开了诗人藏匿于“景语”之下的“情语”。诗歌的学习不是孤立的,要能够“学一首诗,品一类诗”。孤独的诗人并不止王绩一人,老师会将本课其他四首诗相关的材料通过平板发送给大家,请同学们利用平板的小组协作功能,灵活运用“知人论世,以诗解诗”的方法,解密其他四首诗歌的“情语”。

1、小组协作,利用平板,了解其他四位诗人的背景,初步感知诗歌。

2、品味不同诗人的不同孤独。

设为正确答案