- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

《基本不等式》在人教A版高中数学必修第一册第二章第2节,本节课的内容是基本不等式的形式以及推导和证明过程。本章一直在研究不等式的相关问题,对于本节课的知识点有了很好的铺垫作用。同时本节课的内容也是之后基本不等式应用的必要基础。是理论数学与应用数学结合的良好典范。下面我们来分析一下本节教材。

一、 内容结构

(1) 通过课题揭示重点。从课题可以很清楚的知道我们将要学习的内容以及重点,所有内容都是围绕这个基本不等式展开。

(2) 实践出真知。以一个实际问题来探究其中所蕴涵的相等或不等关系,充分体现了新课标所要求的培养学生创新精神及数学应用的意识。通过探究,学生很容易得到结论:一般地,对于任意实数,

,我们有

,当且仅当

时,等号成立。

(3) 代换与证明。通过代换思想,得到基本不等式,接着用分析法及数形结合法来证明基本不等式,体现了一题多解及证明不等式的基本方法。这部分内容简单,学生基本可独立完成,对于培养学生的自学能力有积极作用。

(4) 课本提示概念。在正文旁边有一个框图,说明了算术平均数与几何平均数的概念,由此可以总结出一条定理:一列正数的算术平均数不小于它的几何平均数。这部分虽非重点,但对于拓展对基本不等式的认识是非常重要的,在教学中有必要提示一下。

(5) 实例揭示应用价值。通过两个实例,体现了基本不等式在求最值时的价值,更进一步体现了“当且仅当时,等号成立”这一条件的重要性。学生可以从中体会到“积定和最小”及“和定积最大”这两条基本的解题思路。这两个例题使数学与生活不再那么遥远。对于培养学生的数学应用意识功不可没。

(6) 习题进一步巩固所学。共有四道习题,第一道强调了“当且仅当时,等号成立”这一重要条件,是基本不等式的直接应用,难度较小;后面三道是基本不等式在实际生活中的应用,强调了数学与生活有着密切联系这一基本数学观。

二、 地位与作用

《课标》对于这一节的要求:一是探索并了解基本不等式的证明过程;二是会用基本不等式解决简单的最大(小)值问题。该教材内容很好的落实了这两点要求。

在前面的学习中,同学们已经基本掌握了一些常见不等式及不等式证明方法,本节内容一定程度上是前面学习的运用,也是后面系统学习不等式证明的基础。基本不等式在证明不等式的过程中是一个很重要的桥梁,放缩法证明不等式会经常用到基本不等式。另一方面,基本不等式作为求极值的的一种方法,经常运用于实际问题,而且是高考常考的知识点,通过基本不等式,常常可以将一些较为复杂的求极值的问题化为简单问题,在化归方法中起着重要的惩承接作用。

通过对这一节内容的学习,学生可以较为真切的体会到数形结合法的神奇之处,也加强了数学联系生活这一重要的数学观。在学习过程中,要用心体会数学思想方法,为以后抽象数学思想方法做好铺垫作用。

1.心理特征:上课班级为边城高级中学高一年级学生。根据边城高级中学已有学生的数学学习素养和高一学生的认知特点及心理特征,确定本节课的情感目标为培养学生的数学学习兴趣,引导学生感受数学几何直观的美,欣赏数学对称美,领会数学运算的简洁美。本阶段学生处于青春期其心理特征对于新事物好奇心很强,喜欢不寻常的方法和事物。而博大精深的数学文化可以恰如到好处的满足学生的心理需求,同时在意识领域让学生从数学文化背景中感受古人的智慧,膜拜古人持之以恒追求知识的精神,可以进一步激发学生对知识的渴望、对伟大数学家的仰望和敬意。

2.知识层面:学生已经具备解一元二次不等式的能力,熟知比较大小的方法,并能灵活应用。通过赵爽“弦图”中面积关系中的相等关系,转化为不等关系提升学生的直观想象能力。几何画板的动态演示中学生可以直观感知猜想出不等关系。通过基本不等式的证明中让学生深深感受数形统一的辩证性。对于应用基本不等式解决最值问题中引发学生思考,交流让思维的碰撞中产生知识应用的升华。

3.潜能方面:学生可以通过直观想象将数学文字语言转化为符号语言能力。从数学思维进行作差法比较大小,给予严格证明。应用数形结合的思想解决数学问题。

1.知识与技能

①理解重要不等式:的猜想与证明;

②学会推导并掌握基本不等式,理解基本不等式:的结构特点、成立条件和几何解释,并能进行简单应用。

③掌握定理中的不等号“≥”取等号的条件是:当且仅当这两个数相等

2.过程与方法

①基本不等式的代数形式与几何直观两方面的联系,学会用数形结合来促进对数学知识的理解的思想方法;

②在基本不等式的探究过程中体会数与形、放缩、类比、代换等思想方法;

3.情感态度与价值观

培养学生严谨的数学学习习惯和良好的思维习惯。感受数学的对称美、推理的严谨美、运算的简洁美,感悟与赏析数学文化。

4.数学核心素养

通过学习掌握基本不等式及其简单应用,重点发展数学运算、逻辑推理素养.

【教学重点】应用数形结合的思想理解不等式,并从不同角度探索基本不等式。

【教学难点】基本不等式的内涵及几何意义的挖掘,用基本不等式求最值。

| 多媒体 |

基本不等式 基本不等式: 当且仅当a=b时, 取等号 变形:① ② |

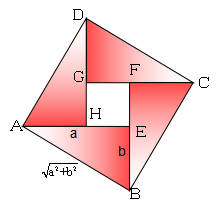

如图,这是在北京召开的第24届国际数学家大会会标.会标根据中国古代数学家赵爽的弦图设计的,颜色的明暗使它看上去象一个风车,代表中国人民热情好客。(展示风车)

正方形ABCD中,AE⊥BE,BF⊥CF,CG⊥DG,DH⊥AH,设AE=a,BE=b,则正方形的面积为S= ,

Rt△ABE,Rt△BCF,Rt△CDG,Rt△ADH是全等三角形,它们的面积之和是S’= .

将图中的“风车”抽象成如图,在正方形ABCD中右个全等的直角三角形。设直角三角形的两条直角边长为a,b那么正方形的边长为。这样,4个直角三角形的面积的和是2ab,正方形的面积为

。由于4个直角三角形的面积小于正方形的面积,我们就得到了一个不等式:

。

从图形中易得,s≥s’,即

问题1:它们有相等的情况吗?何时相等?

问题2:当a,b为任意实数时,上式还成立吗?(学生积极思考,通过几何画板帮助学生理解)

总结结论:一般的,如果a,bR, 那么

(当且仅当a=b时取“=”号)

结论的得出尽量发挥学生自主能动性,让学生总结,教师适时点拨引导。

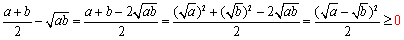

思考证明:你能给出它的证明吗?

证明:因为

当

所以,,

即

【设计意图】(1)运用2002年国际数学家大会会标引入,能让学生进一步体会中国数学的历史悠久,感受数学与生活的联系,让学生从至真至善之美的角度直观感知数学图形对称美、和谐美。

(2)以问题串的方式引导学生观察赵爽“弦图”所体现的面积关系,旨在于培养学生的直观想象能力和数学语言的转化能力。也从几何图形的构成中培养学生寻找数形统一的思维。

(3)用几何画板动态演示等号的成立的条件进一步增强学生的感知能力。同时从代数角度进行严格证明,使学生感受数学多角度的辩证统一。

如果a>0,b>0,我们用分别代替a、b ,可得,

通常我们把上式写作:

从不等式的性质推导基本不等式

【设计意图】从重要不等式中引导学生思考时,

,并进行证明。学生在已有的基础上可以顺利得出

,当且仅当

时,等号成立。并运用数列有关知识看待基本不等式,培养学生联系的观点看事物。

问题3:你能用不等式的性质直接推导吗?

证明(作差法):

(当且仅当a=b时,取等号)

用分析法证明:

要证 (1)

只要证 (2)

要证(2),只要证 (3)

要证(3),只要证 (4)

显然,(4)是成立的。当且仅当a=b时,(4)中的等号成立。

(强调基本不等式取等的条件“=”)

【设计意图】(1)证明过程课本上是以填空形式出现的,学生能够独立完成,这也能进一步培养学生的自学能力,符合课改精神;

(2)证明过程印证了不等式的正确性,并能加深学生对基本不等式的理解。

于是我们得到这节课要学习的内容:

基本不等式:若,则

(当且仅当

时,等号成立)

研究代数式

的几何意义,探究其几何背景

(“半弦不大于半径”)

如图, AB是圆的直径, O为圆心,点C是AB上一点, AC=a, BC=b. 过点C作垂直于AB的弦DE,连接AD、BD、OD.

问题4:你能用这个图得出基本不等式的几何解释吗?

(学生积极思考,通过几何画板帮助学生理解)

易证Rt△ACD∽Rt△DCB,那么CD2=CA·CB

即CD=.

这个圆的半径为,显然,它大于或等于CD,即

,其中当且仅当点C与圆心重合,即a=b时,等号成立.

因此:基本不等式几何意义是“半径不小于半弦”

评述:1.在数学中,我们称为a、b的算术平均数,称

为a、b的几何平均数.本节定理还可叙述为:两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数.

2.其实成立的条件仅需

就可以,但

或

时定理显然成立,因此一般仅考虑

的情况。

3.基本不等式的变形:①若,

,当且仅当

时等号成立;

②若,

,当且仅当

时等号成立。

【设计意图】 (1)几何直观能启迪思路,帮助理解,因此,借助几何直观学习和理解数学,是数学学习中的重要方面。只有做到了直观上的理解,才是真正的理解。

(2)利用几何画板的动态演示让学生感受“半弦长不大于半径长”。学生感受数学的奇妙、感悟数形结合神奇。

1.基本不等式:,当且仅当

时等号成立。

2.基本不等式求证过程中蕴含的数学思想方法,如数形结合.

3.品味数学之美,感悟数学文化.

【设计意图】回顾本节课所学的新知识,提炼思想方法、感受数学文化的底蕴。注重数学思想方法的提炼,可使学生逐渐把经验内化为能力。

1.书面作业:课本P48页习题2.2 第1、2题

2. 拓展作业:阅读导学案数学文化材料,感受古人的智慧体会对数学的执着追求。思考是否还有其他证明基本不等式的方法和几何解析?

【设计意图】提高学生知识的应用能力。

设为正确答案