- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

“两汉至明清的政治制度的演变”内容是高中历史选择性必修一:国家制度与社会治理中的是第一单元“政治制度”下的“中国古代政治制度的形成与发展”中的第三子目。“政治制度”这一单元内容较多,共有四个学习要点,分别是:了解中国古代政治制度的发展演变;了解宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起中央集权政治制度的演变脉络;了解古代至近代西方政治制度各主要类型的产生和演变过程;了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性。“中国古代政治制度的形成与发展”这篇课文主要对应其中的第一个和第二个学习要点。这篇课文按照历史的时间逻辑,分别从先秦时期的政治制度、秦朝的政治制度和两汉至明清时期政治制度的演变三个不同的历史时期来进行论述。“两汉至明清的政治制度的演变”中的内容属于其中的第三个子目,主要梳理了两汉至明清时期专制主义中央集权政治体制的演变线索,具体则分别从宰相制度和地方的行政层级管理这两个方面的变化展开。本课教学设计主要突破其中的第三个内容,即从汉至明清的地方行政制度的演变。本课教材以时间为经,制度为纬,运用丰富的图片和文字史料呈现了从汉至明清时期地方的行政层级管理制度演变的过程。

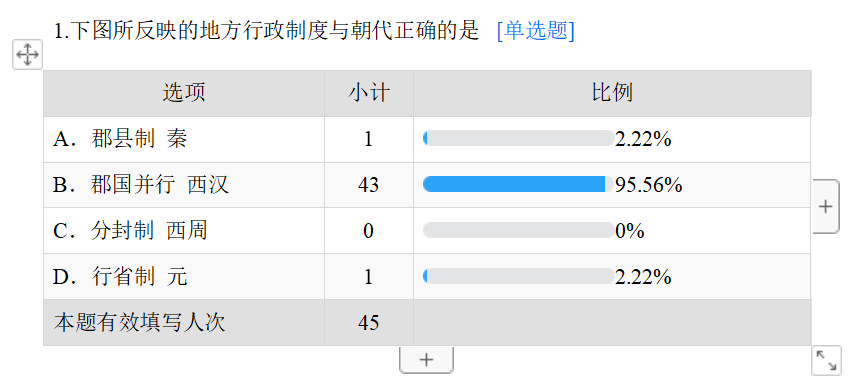

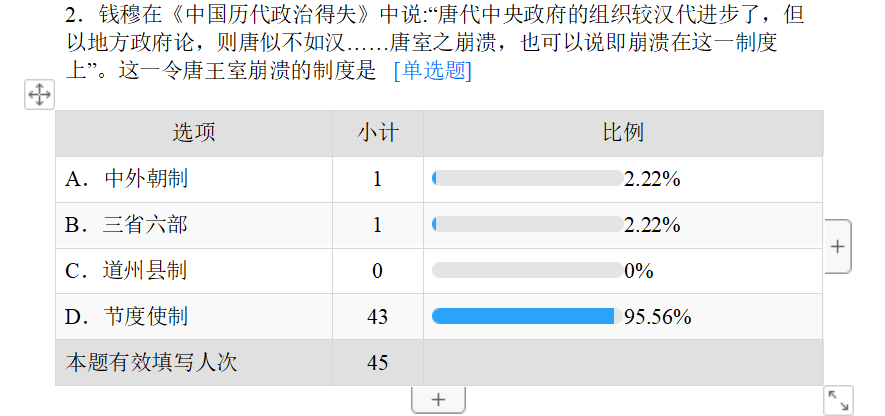

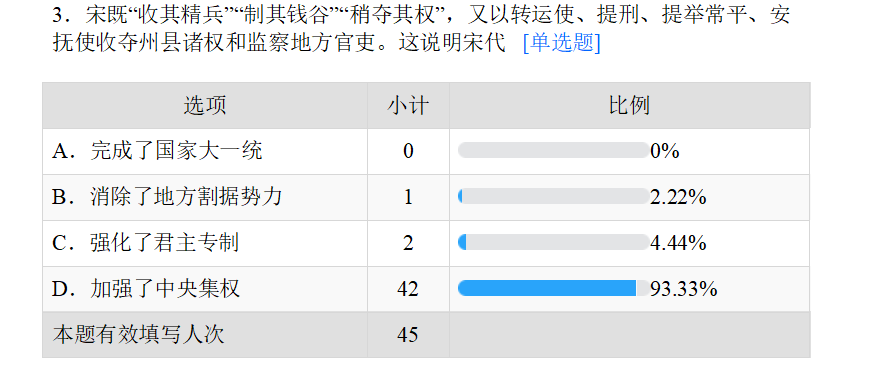

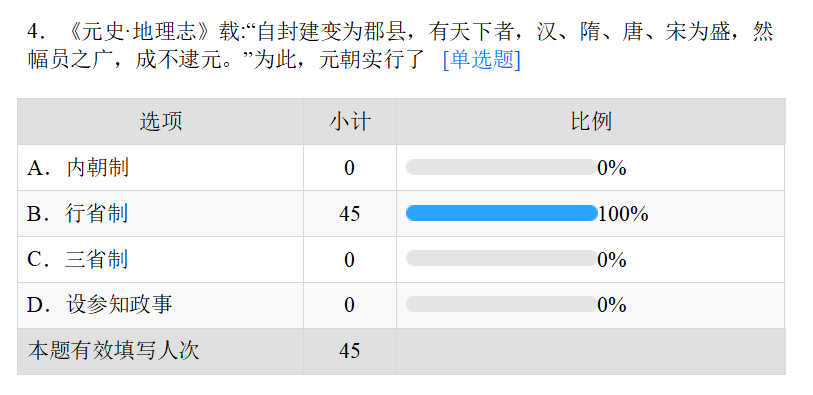

本次授课的学生为高二年级选择了历史科目作为高考科目的的同学。学生的基础知识相对较好,对历史的学习兴趣较浓厚,有探究问题的欲望和基本的解决问题的能力,总体历史素养较好。本课涉及的知识内容学生在初中阶段以及高一阶段都以及进行过较为深入的学习,为了了解学生对相关知识的掌握情况,我们在课前利用问卷星平台对学生的知识掌握情况作了如下调查。

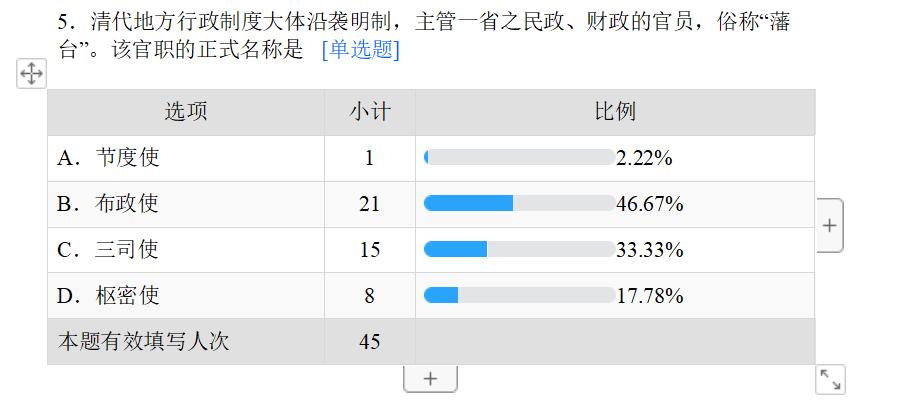

问卷星调查结果显示,学生1、2、3、4题正确率较高,达到90%以上,说明学生对汉、唐、宋、元的地方行政制度的基本史实认知比较清晰,掌握情况较好。第5题错误率明显更多,说明学生对明清的制度不太熟悉,存在知识上的漏洞。在设计教学是需要针对该部分内容进行突破,针对性地进行查漏补缺。

为了了解学生的兴趣点所在,本次调查还设置了一个问题,即你希望在本次课堂上重点探讨与本课相关的什么内容?学生回答情况统计如下:

从统计结果来看,我们不难发现,学生最关心的问题是:中央与地方的关系是如何调整以及他们之间是如何达到平衡的。

核心知识:了解从汉至明清时期地方行政制度演变的基本史实(课标要求)

关键能力:1.获取和解读信息的能力:通过整理中国古代地方行政层级的表格、呈现给学生相关历史文字和图片材料,培养学生提取历史信息,搜集历史信息和解读历史信息的能力;2.分析历史问题的能力:通过探究中国古代地方行政制度演变规律和规律解释的问题,培养学生发现和分析历史问题的能力;3.探究历史问题的能力:通过设置中国古代地方行政制度演变的规律探究、原因探究和智慧探究三个探究式问题,培养学生探究历史问题的能力。

核心素养:1.唯物史观:通过汉至明清地方行政制度演变规律的探究,理解不同时期的地方行政制度与当时政治、经济状况和统治者的认识等有关,来培养唯物史观观念;2.时空观念:利用表格,梳理汉至明清地方行政制度演变来培养时间观念;利用地图,明确汉至明清地方行政制度演变的空间范畴,来培养学生空间观念;3.史料实证:通过丰富的文字和图片史料,建构学生对汉至明清地方行政管理制度的认识,培养学生运用和辨析史料来证明历史问题的能力;4.历史解释:通过汉至明清地方行政制度演变规律的探究和解释,来培养学生结合时代背景理性看待当时的地方治理问题,培养历史解释素养;5:家国情怀:从历史的角度认识中国地方行政管理制度中的智慧,从而树立起制度自信和文化自信,并从中汲取地方治理智慧,立志为祖国早日实现完全统一贡献力量和智慧。

重点:探究中国古代历史上中央与地方关系演变的规律及其原因,从而汲取地方治理的智慧。

难点:从历史的角度认识中国地方行政管理制度中的智慧,提升学生的制度自信和文化自信。

两汉至明清的地方行政制度

一、地方行政制度的演变

二、地方行政制度的规律

三、地方治理提供的智慧

利用问卷星发布以汉至中国古代政治制度的形成与发展为内容的问卷,了解学生对相关知识的掌握程度及学习兴趣所在。

课堂上呈现问卷调查结果,帮助学生明确课堂学习目标。

用星沙撤县改区的时事导入,贴近学生生活,激发学生学习兴趣。

同时引发学生思考:调整地方行政区划可以促进经济发展,那么汉到元各时期地方行政区划调整出于什么目的?从中我们又可以汲取哪些地方治理的智慧呢?

利用鸿合白板制作交互式课件:互动游戏的种类是判断对错,两个同学PK。当堂检测预习效果。PK后还可以展示答案,解释学生的易错点。通过这个环节既可以调动学生积极参与课堂,又夯实基础知识,为进一步探究核心问题奠定基础。

针对学生在明清时期地方行政管理制度问题上存在的知识盲区,补充知识胶囊。帮助学生及时弥补知识漏洞的同时,便利下一步教学活动的开展。

利用交互白板:根据预习及教材内容,概括两汉到明清时期地方行政层级的演变。学生结合所学知识,快速整理得出如下表格:

教师提供给学生相关材料:

材料一 按照政区层级的变化,可以将秦到民国初年分成三个阶段。第一阶段是秦汉魏晋南北朝时期,历时八百余年,政区从两级制变成三级制;第二阶段是隋唐五代宋辽金时期,历时七百年,政区重复了两级制变成三级制的循环;第四阶段是元明清时期及民国初年,历时约六百五十年,政区从多级制逐步简化到三级制,以至短时的二级制。

—摘编自周振鹤著:《中国历史地理十六讲》

学生根据表格和材料,以小组为单位探究秦汉以来中国古代地方行政制度演变的规律,每个小组选取小组代表汇报成果。

教师利用鸿合多屏互动软件,呈现小组探究成果,与全班同学共同分享和讨论,教师最后总结。

在教师的引导下,学生得出结论:

行政区划从二级到三级制为主,循环发展;下稳上动;县级最稳定;上层政区变化最大;监察区变行政区。

材料二 一个国家的行政区划和地方政府也同样要分成若干层次……一般而言,层级越多,上下阻隔越远,中央政府也就越难进行有效的行政管理。因此从中央集权的角度来看,要求有尽量少的层次,但由于受到管理幅度的限制,层级也不能任意减少。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

设问:材料反映了地方行政层级区划的矛盾是什么?这可以解释哪些中国古代地方行政制度的演变规律?

学生在提取和解读材料信息之后,可以得出:加强中央集权于加强地方管理之间的矛盾。

在此基础上,让学生认识到地方管理就是要在加强中央集权与加强地方管理之间寻求平衡。并进一步追问这个认识可以解释哪些中国古代地方行政制度演变的规律?

学生结合所学知识进行历史解释,提升学生历史解释的素养:

可以解释:行政区划从二级到三级制为主,循环发展;高层政区变化最大;监察区变行政;下稳上动,县最稳定。

教师进一步点拨:地方管理怎样实现中央集权和地方管理之间的平衡

过渡到下一环节。

地方治理的智慧:

通过文字和图片材料的分析,提升历史素养,得出历史智慧

材料三:北宋和明初加强中央集权的措施

教师设问:北宋和明初加强中央集权的方式是什么?这种方式的缺点是什么?你的启示是什么?

引导学生得出结论:地方行政制度设计既要有分,也要有总。

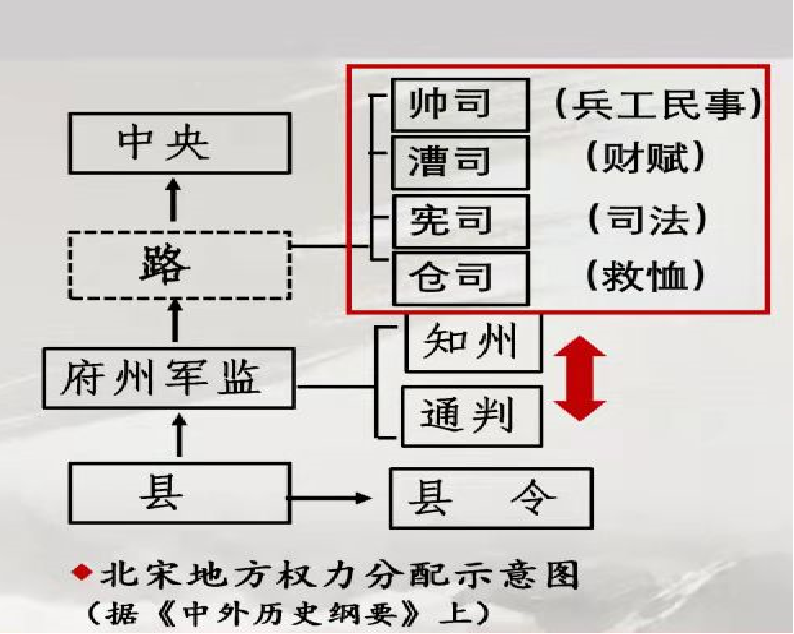

材料四:

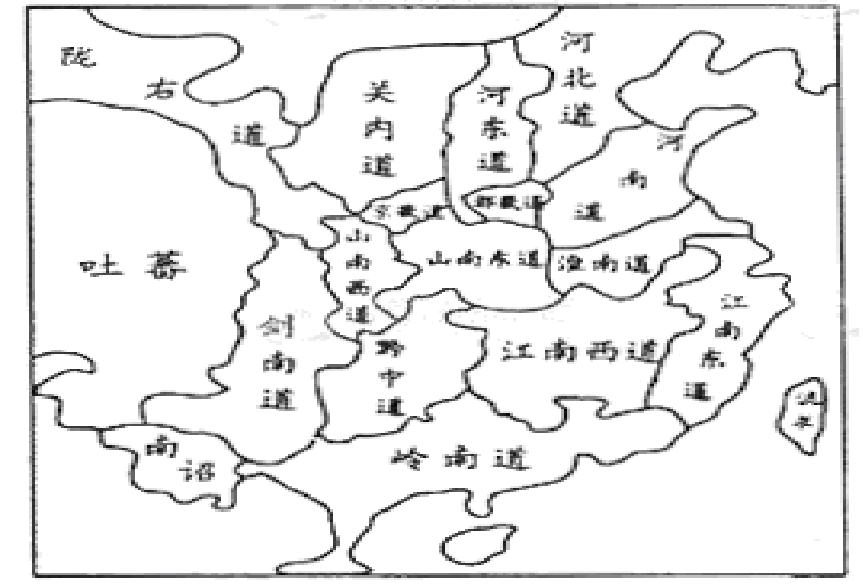

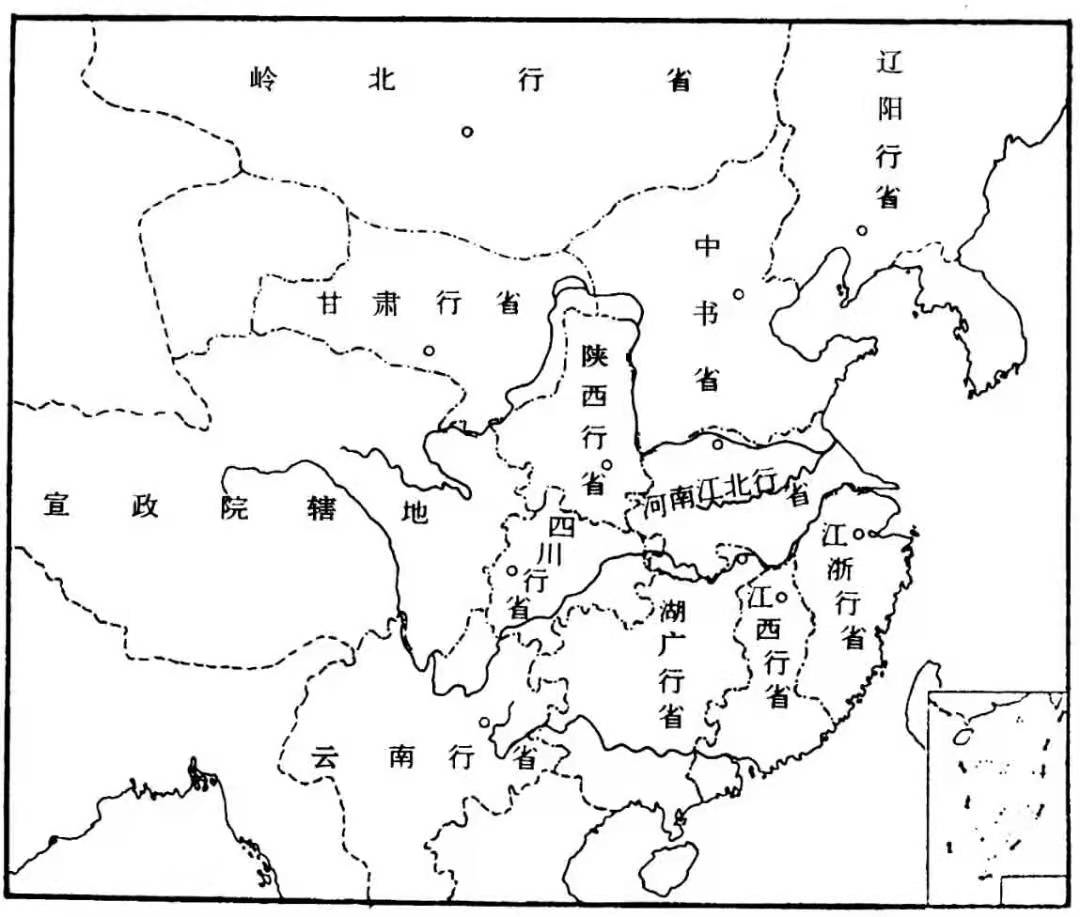

唐十六道图

元十一省图

教师设问:两幅图体现了的政区划界原则分别是什么?各有什么优缺点?从中你的得出什么启示?

学生结合所学得出:唐朝是山川形便,元朝是犬牙交错。唐朝是出于农业经济发展的需要,元朝是出于加强防范地方割据的考虑。

总结得出启示:制度都不是十全十美的,会随着社会变迁而变化,任何一种制度都应当考虑其建立的社会环境,从社会状况出发,互相取长补短,臻于完善。

最后教师进一步总结,补充两条重要的规律:分权和设置恰当的行政区是地方机构改革的办法。从而升华学生对地方行政制度演变的总体认识。

小结升华:

总之,通过变革和创新,古代中央对地方的权利分配趋于合理,双方权力此消彼长,在动态平衡中变化发展。

最后,教师提供材料

鉴往知来,为了理解现在,规划未来,我们必须了解过去,分析历史时期地方行政制度的演变过程。……目前的中国正处于地方行政制度变革时期,新型政区以及相应行政组织的出现正在迫使人们去思考其合理性,试图从历史的启示中寻找更加合适的行政改革途径,以适应经济制度大变革的越来越迫切的要求。—周振鹤《中国地方行政制度史》

今天我们在历史中探寻地方行政制度改革的规律,汲取中国古代地方行政管理制度中的智慧,是为激发我们内在的认同感,从而提升制度自信和文化自信,并立志为祖国早日完成完全统一贡献力量与智慧。

提供参考书目

《中国地方行政制度史》

《中国历史政治地理十六讲》

《中国历史地理十五讲》

鼓励学生进一步探究

设为正确答案