- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

学生对诗人李白并不陌生,在之前的学习过程中接触过不少他的诗作。二年级上册还学习了他的一首写景诗——《望庐山瀑布》,对李白这个大诗人的作诗风格大致了解。经过这几年对古诗词的学习,学生在朗读水平上有很大提高,基本能在自主学习古诗的基础上有节奏、有感情地朗读古诗。同时,也能够借助课文插图与注释简单理解诗意,并用自己的语言表达出来。因此,在教学过程中,我坚持古诗教学以诵读为主、以绘图为辅,引导学生读中感悟、读中品情,尊重学生在学习过程中的主体地位和独特体验,关注学生对古诗的积累,和对两首诗观察点、表达方法的认知。但是,本班学生认知能力及基础知识掌握水平上存在差异,仍有少部分学生认知水平偏低,知识积累不够,在理解词义、句意、诗歌内容及体会思想感情方面存在较大困难,所以在教学中较多采取“帮扶式”学习。诗句中作者的观察和表达方法教学则是本堂课重点要讲述的问题,对不少学生是一大难点。因此,教师在课堂中也会较为关注个体差异。

多媒体课件、古诗范读音乐、吟唱伴奏、收集诗人李白与白居易的古诗及相关背景资料。

21、知识与技能:

(1)学会本课“吟、瑟”两个生字,有感情地诵读和背诵《望天门山》《暮江吟》这两首诗,理解诗意和感悟意境。

(2)学习作者观察自然景物的方法及表达方法。

2、过程与方法:

(1)以读为主,以图为辅,引导学生围绕诗眼“望”,抓住“断、开、回、出、来”这几个动词,图文结合理解诗意,充

分发挥小组合作互助作用在读中体会意境。

(2)通过理解诗句,抓住作者的观察点(孤帆日边来)的所见所想所感,通过描写、想象等方法描绘出来。

(3)引导学生抓住诗眼“吟”字,学习诗人以独特的视角,观察和描绘日落到夜晚之间的不同景象,感受景色之美。

3、情感态度与价值观:

通过学习《望天门山》《暮江吟》这两首诗,体会作者热爱祖国山山水水的感情,感受诗歌的意境美及作者表达的高超技艺,培养学生对祖国大好河山的热爱和赞美,从而达到立德树人的目的。

教学重点:有感情地诵读古诗,领会古诗句意境,明白作者观察的顺序及表达的方法。

教学难点:体会古诗的意境及观察顺序和表达方法,体会作者热爱大自然,热爱祖国山河的感情,从而达到立德树人的目的。

创设情境 读、讲、练、品、悟结合 自主学习 迁移教学法

教学步骤 | 教师活动 | 教师活动 | 设计意图 |

一、情境导入,推陈出新。 | 1、课件播放庐山瀑布风景图 师:同学们,老师从你们的眼神、表情当中,都发现你们被眼前的风景所吸引,此时此刻,你有什么想说的? 2、全班诵读《望庐山瀑布》,谁能来说说李白的诗给人一种什么样的感受? 3、师:没错,在之前的学习中,我们已经了解到李白是一位豪放派诗人。你们对他还有多少了解? 4、课件相机出示有关李白的简介诗句风格。 课件显示:李白(701-762)唐代伟大的浪漫主义诗人,字太白,号青莲居士,他一生写了大量歌颂祖国河山,揭露社会黑暗和蔑视权贵的诗歌,现存近千首诗,他的诗以磅礴雄伟的气势、炽热奔放的情感、丰富奇丽的想象、大胆惊人的夸张、清新自然的语言,创造出了瑰丽多彩的艺术形象,达到了“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术效果,因此被称为“诗仙”。 5、师:李白一生游历了祖国的大好河山,写了许多赞美祖国大好河山的诗歌。今天,我们再来学习一首他写的诗——《望天门山》。 板书课题《望天门山》 | 1、欣赏庐山瀑布风景图,通过欣赏美景,学生各自抒发情感。 预设1:图中的风景可真美,真想亲自去看看! 预设2:图中的瀑布气势磅礴,声势浩大,真壮观! 预设3:看到如此美景,想我不禁想起李白的一首诗——《望庐山瀑布》。 2、顺势让学生吟诵《望庐山瀑布》,说说李白的诗给你什么感受。(气势磅礴、豪放、夸张,充满想象力) 3、根据课前收集到的相关资料,自主发言说说对诗人李白的了解。 4、学生倾听教师补充诗人的相关资料。

5、齐读课题 | 学生在二年级上册已学习了李白的《望庐山瀑布》一诗,因此在导入新课时,采用情境导入展示庐山瀑布的雄伟壮观之景,把学生一下子带入画卷当中。

通过欣赏美景,让学生抒发心中之感,既训练了说话又鼓励学生勇敢表达。 师生谈谈对李白的了解,再顺其自然地导入新课。 |

二、初读古诗,整体感知。 |

1、学生自由朗读,要求读准字音,读通诗句。 2、根据七言古诗“四三”停顿方式来师生合作读诗。师读“天门中断”学生接读“楚江开······”读完全诗后,再调换过来读一次。 过渡:我们的配合朗读合作的可真好,让老师感到意犹未尽。我想再配乐朗读给大家听一次,谁愿意当我的听众? 3、播放背景音乐,师范读古诗。 4、学生自由展示读,分男女赛读,初步感受诗中描写的美景,及时评价。 | 1、自由朗读古诗 2、师生配合读古诗 3、学生闭目认真听教师范读古诗 4、个人展示读,分男女赛读。 | 在学生把古诗读正确、读通顺的基础上,借鉴王崧舟老师的诗词教学方法,根据七言古诗“四三”停顿方式来师生合作读诗,不露痕迹地引导学生读出诗的节奏来。 在读通顺、读出节奏的基础上,师配音乐范读古诗、渲染气氛,初步感受诗中描写的美景,把古诗读出情感,读出作者欢畅豪迈心情来。 |

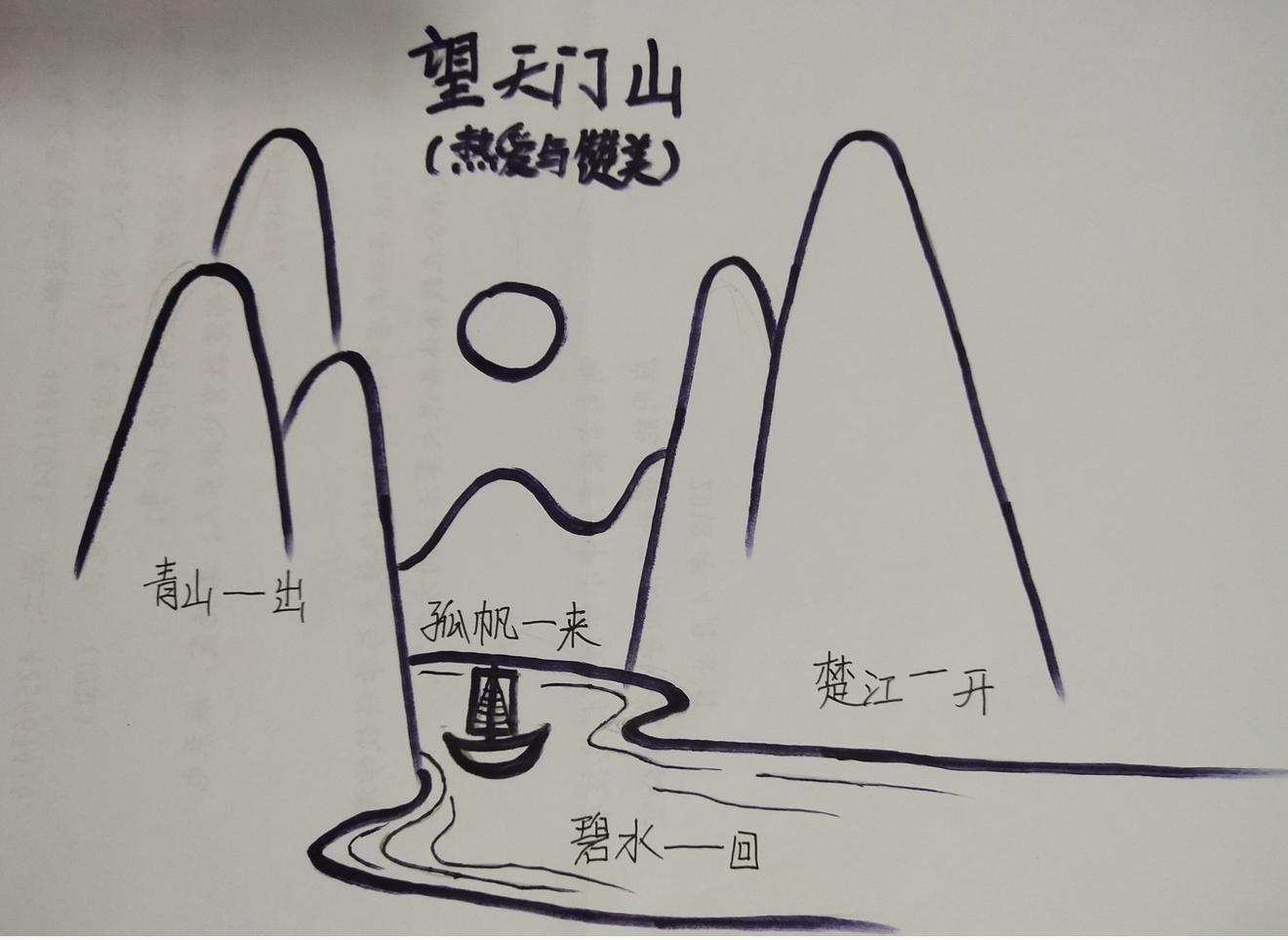

三、精读学习 《望天门山》,领悟方法。 | (一)自主学习 合作探究 1、师:古人云:“书读百遍,其义自现。”(边说边课件出示小组交流要求)通过朗读诗句,你仿佛看到了什么,听到了什么?你认为诗句当中的哪个字用的好,好在哪里?请同学们先与小组成员交流交流,分享感受。 (二)交流分析 理解悟情 过渡:我们与作者一起望天门山,你望到了什么?听到了什么?谁来说说。(学生自由发言) 预设1: 1、师:你看到的天门山是什么样子,楚江是什么样子?引导学生抓住关键词“断”感受天门山之高耸、雄伟、险峻(画出山之险),抓住关键词“开”感受楚江之湍急、汹涌、奔腾(画出水之汹涌)。 2、师:诗句当中还有一联,也写出了山之险、水之急,谁能找到? 3、这一联当中哪个字用的最好?好在哪里?根据生回答,补充作画。 4、“断、开、回”这三个字让我们感受到了山阻水回,水劈山断,在读的时候应该用什么样的语气? 我们一起来读一读(课件出示第一句诗),感受这壮观的景象。 预设2: 1、李白的船在楚江之上慢慢的顺流而下(画出船只、日落,手做船行驶的动作),而两岸的青山感觉好像慢慢地——生:向后移(手做动作),这就是“出”的意思。 2、师:李白不愧被后人称为“诗仙”。一个“出”字使本来静止不动的山带上了动态美。想想,看到如此美景,诗人的心情怎样?(开心)指导学生读出喜悦的心情。(课件出示第二句诗) 3、师:如此美景,李白是在哪里“望”天门山的?

4、师:看,在那水天相接的地方,一条小船慢慢地驶过来了。让我们和诗人一道坐上这只小船,望见这样的山——(齐读)“天门中断楚江开”。望见这样的水——(齐读)“碧水东流至此回”。小船顺流而下,从两山之间穿过,只见——(齐读)“两岸的青山相对出,孤帆一片日边来。” 5、师:诗人是按什么顺序写他所望见的景物的? 6、 师:一首诗就是一幅画,从这幅画卷中,我们感受到了诗人什么样的情感呢? 7、再现天门山优美景致,让生感受天门山的雄伟磅礴气势,有感情地配乐朗读。 (三)吟唱古诗 1、师:诗句不仅可以富有感情地朗读出来,还可以欢快的吟唱出来。让老师来为同学们吟唱一首吧! 2、师唱生听,学生跟唱,全班吟唱。 | (一)自主学习 合作探究

1、出示小组交流要求: 通过朗读诗句,你仿佛看到了什么,听到了什么?你认为诗句当中的哪个字用的好,好在哪里? 2、学生进行小组学习、交流讨论,教师巡视。 (二)交流分析 理解悟情 1、学生自由发言,汇报交流成果。 预设学生1:我看到了天门山和楚江。 2、自由发言,说出另一句体现山之险,水之急的句子。(碧水东流至此回) 3、找出这一联当中用的最好的一个字“回”,说说好在哪里?(碧水东流在这里会有一个回旋,我仿佛听到了水拍打岩石的声音)。 4、有感情的朗读第一句诗,重读“断、开、回”三个动词,整句诗读出坚定,气势磅礴之感。 预设学生2:我看到了李白坐在船上欣赏两岸的青山,还有远处的夕阳。 1、引读:向后移 2、带着开心、愉悦的心情读第二句诗。 3、学生回答出诗人站在船上“望”天门山。 4、有感情的依次读出教师引读的古诗句。 5、学生说出“望”天门山的顺序是由远到近。 6、说说这首诗表达了作者怎样的情感。(乐观豪迈、对祖国山河的赞美之情。) 7、配乐朗诵古诗。、 (三)吟唱古诗 1、听老师吟唱古诗 2、学生跟唱 3、全班吟唱 | 此环节,教师引导学生通过“望”,找到作者的观察点(孤帆一片日边来)作者在江中的孤帆上“望”天门山,感受一下诗人看到了什么?听到了什么?孩子在寻找答案的过程中,自然而然的就会借助注解,简单理解诗句含义,与组员交流想法,整个过程尊重学生在学习中的主体地位和独特体验。

在理解悟情环节,教师主要通过引导,让生自主通过抓住重点词语,发挥想象,结合教师的简笔画进一步理解古诗含义,把话讲通顺、完整。再在理解诗句含义的基础上,指导学生有感情地朗读诗句,体会意境。

“两岸青山相对出”中的“出”字,让教师加动作再配合简笔画,让学生一目了然理解“出”的意思,同时也能深刻地感受到诗句的动态美。

教师边展示图画边引读诗句,让生从图画中感受意境,读出磅礴气势、豪迈壮阔之感。 设计与诗人一同游览 观景这一环节,不动声色的就能让学生发现古诗的写作顺序是由远到近。 在有感情朗读的基础上,再把自己对诗句的赞美、对诗人的喜爱,以吟唱的方式展示出来,使课堂活跃灵动。 |

四、学法迁移,自学《暮江 吟》。 | 1、师:刚刚学习《望天门山》这首诗,我们围绕诗眼“望”这个字,抓住诗句中“断、开、回、出、来”这几个重点字词,感受到了天门山的气势磅礴。现在,老师想让同学们用这样的方法继续学习《暮江吟》这首诗,并完成以下练习。 2、课件出示练习,让学生根据练习去自学古诗。 (1)认读生字“吟、瑟”,说说你是怎么记住这两个字的。 (2)解释下列字词的含义。 残阳: 铺: 瑟瑟: 可怜: 真珠: (3)《暮江吟》这首诗围绕哪个字来写?是什么样的景色值得作者吟诗作对? (4)“一道残阳铺水中”当中的“铺”字能不能换成“照”字,为什么? (5)对比《望天门山》与《暮江吟》的观察顺序和表达方法,你有什么发现? (6)这首诗表达了作者怎样的思想感情,应该用怎样的语气来读? 3、小组交流讨论。 4、完成练习,检查学习情况。 5、想象画面,入情入境地诵读《暮江吟》。 6、同学们课后吟唱《暮江吟》这首诗。 | 1、总结学习《望天门山》的方法,继续学习《暮江吟》。 2、学生快速浏览练习要求。 3、学生小组交流讨论,师巡视。 4、指名生完成练习 (1)引导学生说出记字方法,强调“吟”字右边是“今”不是“令”,“瑟”字上面是两个“王”不是“王”与“白”。 (2)学生自由发言 (3)《暮江吟》这首诗围绕“吟”字来写,引导学生朗读自己喜欢的诗句,并说说诗句的含义。 (4)通过让学生演示“照水中”和“铺水中”的动作,让生理解“铺”字所用之妙 处。(“铺”字不能换成“照”字,因为光线照的面积比较小,而“铺”字展现的面积很大,让我们感受到夕阳普照江面的迷人景象。) (5)引导学生发现诗人白居易是站在江边欣赏美景,先写了江面所见,再写天空之月,最后到地面,诗人按照空间顺序描写古诗。而诗人李白是站在船上由远到近的“望”天门山。《望天门山》和《暮江吟》两首诗都是借景抒情。 (6)这首诗表达了诗人对夕阳、对大自然的赞美之情。应带着赞美与喜悦的情感去朗读古诗。 5、全班同学声情并茂地朗读《暮江吟》这首诗。

6、布置课后吟唱作业。 | 把学习《望天门山》的方法迁移到学习《暮江吟》这首诗上,通过小组合作,让学生围绕诗眼“吟”字学习古诗,找找江边的哪些美景值得诗人吟诵,在学习的过程中,学习亦能简单理解诗句含义,体会诗情。 通过练习,检测学生自学情况,适时点播,理解古诗。这样学法迁移《暮江吟》,效率高,成效大。 通过动作演示对比“照”和“铺”字,让学生一下子感受到“照”与“铺”两字的不同之处,从而体会到诗人用字之妙。 把《暮江吟》的观察顺序和表达方法与《望天门山》进行对比,让学生进一步感受两首诗的异同之处。

|

五、赏析品悟,总结学法。 | 今天这节课我们学习了《望天门山》和《暮江吟》这两首诗。通过学习,我们感受到了李白笔下天门山的气势磅礴,感受到了白居易笔下江边的幽静之美。祖国大好山河,记录在多少文人雅士的书画中,它值得我们每一个人去欣赏、去赞美、去保 护。 | 教师总结 |

在总结全诗的同时,也点明了诗人李白与白居易写诗风格的不同之处。另外,呼吁学生拥有一颗爱国之心,热爱祖国大好河山,赞美祖国,保护祖国。 |

六、课外延伸,学以致用。 |

1、咏唱《望天门山》《暮江吟》这两首诗,并教给身边的人。 2、用学到的方法自学品析《山行》,下节课继续进行学习交流。 3、查阅资料,收集其他写景名诗,欣赏、感悟、品析、咏唱。如:《江雪》《早发白帝城》等。

| 1、咏唱自己喜欢的古诗。 2、用学到的方法自学品析《山行》。 3、欣赏、感悟、品析、咏唱名诗。 | 作业布置环节,让学生去收集其他有关写景的名诗,欣赏、感悟、品析、咏唱。感受不同诗人的风格,让学习学以致用,同时提高学生对古诗的积累。 |

板书设计:

教学反思:

设为正确答案