- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

《夜书所见》是宋代诗人叶绍翁的一首七言绝句。诗的大意是:萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意。客游在外的诗人看到远处篱笆下的灯火,料想是小孩在拨弄蟋蟀,不禁想念起自己的故乡。前两句写尽了深秋的凄清。“萧萧”两字反衬出秋夜的寂静,接着用一“送”字引出“寒声”。梧叶秋落、江上秋风又进一步烘托了深秋寒凉的气氛。秋风起时客未归,瑟瑟秋风撩动着诗人的思乡之情。后两句写由深秋夜晚的灯火想到的生活场景。这勾起了诗人对家乡的追忆、留恋,更显客居他乡的孤寂无奈。

三年级的学生学习古诗,一方面是要把古诗作为一个识字的载体,另一方面是要学生通过朗读背诵古诗,体会古诗的意境,感受诗句中所表达的诗人的思想感情,能够初步通过学习一首古诗了解这类古诗。语文课程具有丰富的人文内涵,所以要重视语文课程的熏陶感染,逐步培养学生的语感全面提高学生的语文素养。

1.学会本诗中的生字。

2. 学生通过学习能理解古诗内容,会用自己的语言表达诗句所描述的情境,感受诗人的孤独、对亲人的思念之情。

3.有感情地朗读、背诵诗句,初步感受“情景交融”的写作方法。

4.能初步感受一组思念亲友类古诗,提高阅读、理解古诗的能力。

5.能通过信息技术手段丰富课堂,更直观体会诗人所表达情感,激发和培养学习古诗的兴趣。

1. 在理解诗句意思的基础上感受诗句中所表达的诗人的思想感情。

2.初步感受“情景交融”的写作方法。

一、图片揭题,了解作者。

欣赏秋天的图片,问:这是什么季节的景色?

引题:秋天是一个美丽的季节,丰收的季节,也是一个容易引起人愁思的季节。下面,我们学一首描写秋天的古诗:《夜书所见》叶绍翁(板书)

学生先齐读题目,再交流对课题的理解。

了解作者。

(1)出示微课介绍作者。叶绍翁原是福建人,他本姓李,他的爷爷是朝中的一位官员,因朝廷政变,整个家族遭到迫害,变得凄惨不堪。他的父母无奈之下把他送给了浙江一个姓叶的人家,从此改姓叶,开始了漂泊异乡的生活。

(2)齐读作者名字

过渡:作者叶绍翁为我们带来关于秋天一首什么样的古诗呢?

二、初读古诗,学写生字。

学生自由朗读古诗,一生在读诗,随机正音并点评。

出示词语全班拼读:萧萧、动客情、梧叶、挑促织、篱落。

学习多音字“挑”,理解词义,学生查看注释,强调注释的作用。

说明:理解古诗还可以借助工具书 ,比如:字典、词典等,还可以上网查阅。

4.学写生字:挑

(1)指名读,师评价。(注意停顿,读出节奏。)

(2)组词。

(3)学生重点说说“挑”书写时要注意的地方。

(4)在课堂本上认真书写生字。

教师检查后过渡:生字词我们掌握的很不错,下面把它们再送进诗里,看你能不能把它读的更好。

三、再读古诗,读出节奏 。

1.指名读,师评价。(注意停顿,读出节奏。)

2.师范读。

3.生齐读。

教师点评后过渡:多有意境的一首古诗啊!我们先来看这首诗歌的前两行。

四、理解诗意,体悟诗情。

(一)锁定前两行诗,体会诗人心里的“寒”。

1.指名读,诗人在夜里都看到听到了什么?先读前两句,认真读仔细想,在重点的词语下面划横线,想好了举手。

师:“萧萧梧叶送寒声”,发现了吗?这句诗中有一个字是有温度的,传递了诗人这种孤独、寂寞和伤感的心情,是哪一个字?

生(齐答):寒!

师:诗人见到了哪些景才让他的心里充满了寒意呢?再读读这两句诗,体会体会。

生:诗人见到了梧叶被风一片一片吹下来,让他感受到寒意。

师:除了梧叶,还有哪些景让他心里感受到寒意呢?

生:还有秋风吹过的梧桐树的萧萧声。

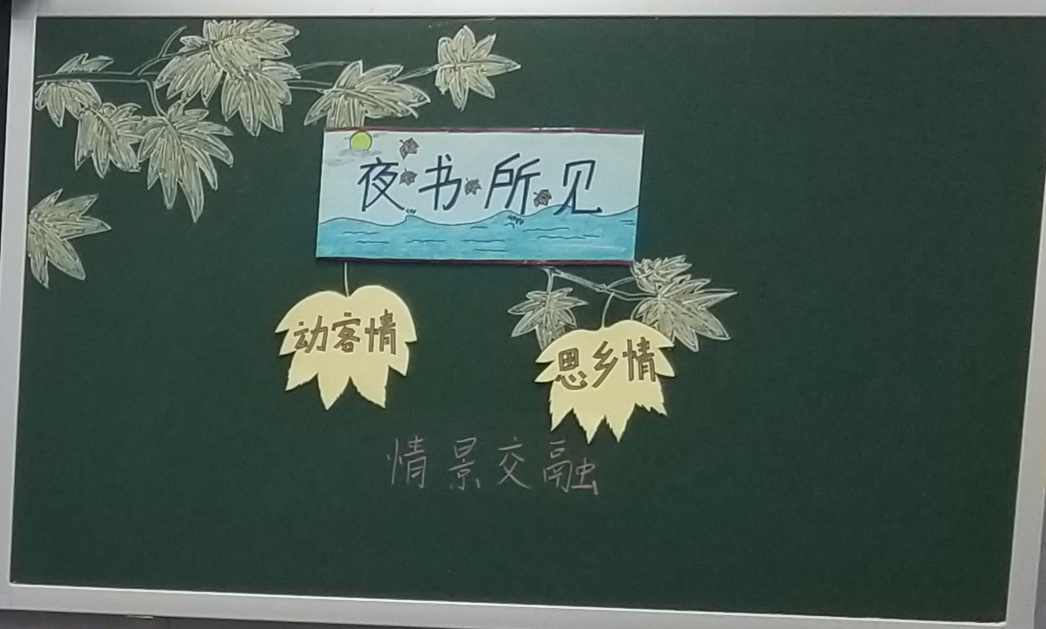

师:那一夜,诗人叶绍翁看不见春天“拂堤杨柳醉春烟”的美景,也看不到夏天“小荷才露尖尖角”的样子,此时,展现在他眼前的只有万木凋零、感受到的只有秋风萧瑟。眼前的情景引起他想家人、想家的一种心情。这就叫:动客情(板书)。是什么引起他的思乡情?江上秋风 萧萧梧叶(板书)

2.情大家闭眼想象:在一个秋天的晚上,萧萧秋风吹落了一片又一片梧桐树的树叶,让人感到一丝寒意。远离家乡的诗人叶绍翁独自坐在江边,若有所思,假如你就是诗人,此时此刻,你心情怎样?会想些什么?

3.生交流课前收集的秋天景色的特点。指出:秋天的景色大部分呈现出萧条、清冷的特点。

4.创设情境,朗读前两行诗句。

天气一天天转冷了,我的老父老母不知身体如何?带着一种牵挂,男生读——

我的孩儿最是淘气,这种天气,他有没有及时添加衣服呢?满怀疼爱,女生读——

妻子操持家务非常辛苦,不知道这个时候她在干些什么,我们什么时候才能团聚呢?带着一种思念与惆怅,集体读——

小结:同学们,你们可真是诗人的知音啊,读出了他的孤独寂寞和浓浓的思乡之情,生配乐读古诗。

5.到现在,老师相信你们一定能填空说出你对前两行诗的理解。

多媒体课件出示:

完成当堂联系后过渡:萧萧梧叶动客情,江上秋风动客情,还有什么引起了诗人的思乡之情呢?

同学们,你们可真是诗人的知音呀,感受到了诗人的寂寞孤独和浓浓的思乡之情。

师:此时此刻诗人将眼前的景物和他的感情已经完全融合在了一起,景和情已经交织在了一起。所以我们把这样的写作手法称为:情景交融。

(二)锁定画面二,体会诗人心里的“明”。

过渡:萧萧梧叶动客情,江上秋风动客情,还有什么引起了诗人的思乡之情呢?

1. 小组合作:

合作要求:

①请大家自由读后两行诗,边读边结合插图和注释想一想,诗人又看到了什么?想到了什么?有不懂的问题小组讨论。

2.蟋蟀很小很小,他远远看去能看见吗?他怎么知道儿童是在捉蟋蟀呢?哦,老师知道了——“知有儿童挑促织”是因为——“夜深篱落一灯明”所以——所以,我们在翻译诗句的时候,要注意翻译的顺序,先翻译最后一句,再翻译前面一句。

温暖的灯光下捉蛐蛐的孩子,唤起了他对童年玩伴的思念,对美好童年的记忆。那你们说,这种情,是后两行诗里什么景引发出来的呢?儿童挑促织 篱落一灯明(板书)

预设:诗人想到了小时候生活的美好情景,心情也明朗了不少,虽然还是想念亲人、想念家乡,但是心里的孤独寂寞却减少了,这同样还是什么写作方法?——情景交融。

师:这是多么亲切的画面啊!谁能用朗读把这种画面传递出来。

指名读。

师:你这样读,把我们的心都读的温暖了。我们一起来读一读 。(生齐读后两句诗。)

五、朗读诗歌,进入诗境。

过渡:全是从头到尾都融进了诗人浓浓的思乡之情,我们在朗读时一定要读出韵味。前两行诗里,作者孤独郁闷,所以要读得慢一些,后两行诗中,作者对眼前的景物倍感亲切,在读时要快速一些,这寒一明,一悲一喜,要读出层次感哦!谁想尝试诵读一下呢?

1.一生诵读。

2.生生评价。

3.优生再读。

4.老师范读。

5.全班齐读。

全面(音读、意读、情读、美读)朗读评价后过渡:老师被你们浓浓的乡愁打动了!想把它背下来吗?大家试试吧,老师做游戏考考大家!

六、游戏引入,背诵古诗。

1.指名说:诗人借萧萧秋风和梧叶飘落抒发了思乡之情的诗句是什么?(萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。)

2.全班说:夜深了,诗人看到远处篱笆外有一点灯火,猜想是孩子们在捉蟋蟀把!(知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。)

3.同桌互相背诵古诗。

4.齐背古诗。

七、拓展迁移,提升写作。

1.“江上秋风动客情”,同学们从一年级就积累了很多古诗,它让我们联想到哪些思念家乡的古诗呢?说说看。

2.小组合作:完成练习卡。

今天老师带来了三首诗在练习卡上,你们用心体会体会,这些诗歌中客居他乡的诗人见到了什么景,而触动了他们的思乡之情呢?请你用“————动客情”这样的诗句把我们的理解表达出来。(学生多种方式读古诗《静夜思》、《泊船瓜洲》和《九月九日忆山东兄弟》)。

3.交流汇报:小组派代表上台展示。

学生尝试填空并交流。

总结:同学们,今天我们感受到了古诗中景和情的交融,学习了情景交融的写作方法,徜徉在古诗中,感受到了古诗的魅力。人们常说“腹有诗书气自华”,诗歌,是我们中华民族传统文化海洋里一颗璀璨的明珠,老师希望同学们在课余时间里,能多多阅读经典,增长知识,启迪智慧,人人争做博学多才的中国人!

过渡:让我们一起在歌曲《夜书所见》优美的旋律中,来看一看今天的作业。

八、转盘游戏:布置作业。

背诵《夜书所见》。用自己的话说说这首诗的意思。

背诵叶绍翁所写的古诗《游园不值》,体会诗人笔下所描绘的景色。

设为正确答案