- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

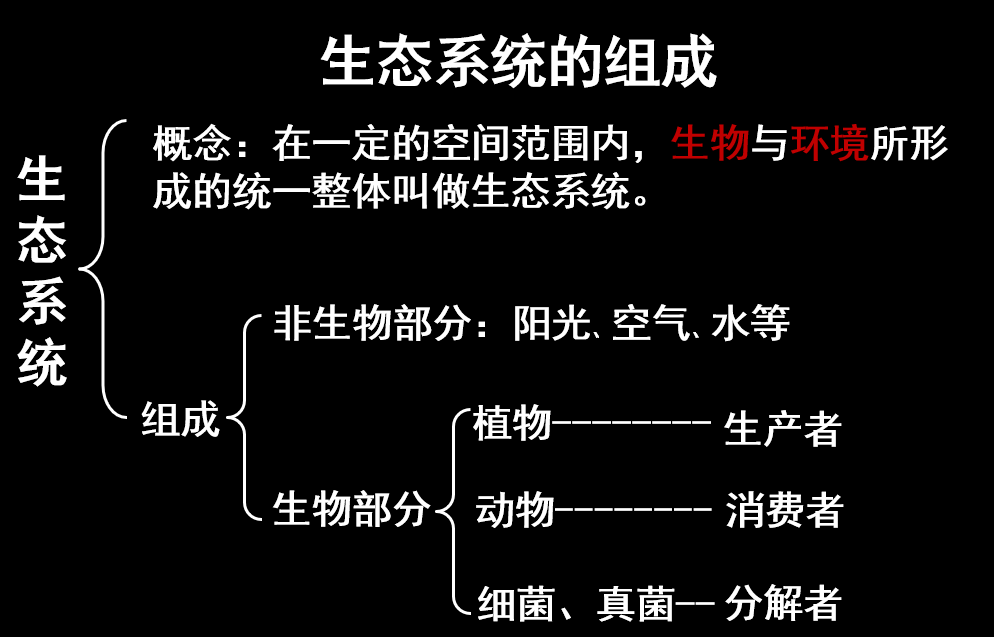

本节课学习的是人教版初中生物学七年级上册第一单元”生物和生物圈“第二章“了解生物圈”第二节生物与环境组成生态系统。本教材主要突出了人与生物圈的关系,因此,了解生物圈,初步构建生物圈的概念,为学习“生物圈的绿色植物”,“生物圈中的人”等单元起到了奠基的作用。本节教材包括四部分内容:生态系统的概念,生态系统的组成,食物链和食物网,生态系统的调节能力。这四部分内容实质上依次是:概念-组成-结构-特征,内容上环环相扣,层层递进,旨在引导学生加深对生态系统的认识。生态系统概念的精髓是生物与环境的整体性。本节的前面内容已经为本节内容做了铺垫和准备:介绍了生物圈的概念,了解了生物与环境的关系。本节课主要引导学生构建生态系统的概念,意识到生物与环境是不可分割的整体,分析生态系统的组成。生态系统的结构是生态系统物质循环和能量流动的结构基础,为后面生态系统的功能奠定基础。

初一年级的学生具有较强的好奇心和求知欲,想象力丰富但抽象思维欠缺等特点。因此,在课堂教学中教师应发挥主导作用,给学生提供观察思考、分析资料、合作探究的机会。在教学方法上,从学生已经有的生活经验出发,通过观察、分析、交流等活动,促使每个学生进行自主探究、合作学习,在掌握知识的同时也让学生形成热爱环境、尊重生命的情感,体验到学习的快乐。在学习本节课之前,学生已经知道生物与环境之间是相互影响,认识到生物不是孤立的,但是还不足以让学生认识到生物与环境是一个不可分割的整体,并且对于生态系统的组成也不了解。本节是在上一节的基础上,进一步加深学生对生物与环境之间关系的理解,知道生物与环境是不可分割的,是一个统一的整体,而这个整体就是生态系统,从而引导学生构建生态系统的概念,分析生态系统的组成。通过本节课的教学能帮助学生初步了解生态系统的组成,认识生物和生物圈与人类的关系,树立人与自然和谐发展的观点。

课程标准与本节所对应的内容是:概述生态系统的组成;列举出不同的生态系统。任何生境中都有多种多样的生物。每种生物都离不开它们的生活环境,同时,又能适应、影响和改变环境。生物与环境保持着十分密切的关系,并形成多种多样的生态系统。生物圈是最大的生态系统。教师应指导学生通过对一片草地、一个池塘、一块农田等生境的研究,学习调查和观察的方法,加深对生物与环境关系的认识。生物与环境关系的知识,对学生形成热爱大自然,爱护生物的情感,理解人与自然和谐发展的意义以及提高环境保护意识十分重要。并以此确定教学目标如下:

1、生命观念

通过分析稻田中影响稻花鱼的生态因素,认同生物与周围环境相互联系,相互依赖可形成统一的整体,而这个整体就是生态系统,进一步形成系统观。

2、科学探究

设计、制作微型生态系统模型。

3、科学思维

通过对稻田中生物部分和非生物部分的分析,归纳生态系统的组成部分;

联系实际,类比推理其他生态系统。

4、社会责任

通过分析稻花鱼养殖情况,进一步提升知识联系实际的责任感,进一步深化环境保护的观念,理解人与自然和谐发展的意义。

教学重点:

生态系统的组成

教学难点:

生态系统的组成成分,理解”生产者“这一概念。

生态系统的组成教学过程

| 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

教师激趣,导入新课 | 【创设情境】提问:如果你是一个渔业养殖户,你可以在哪里养鱼? 视频播放介绍在稻田中养鱼:介绍稻花鱼,吸引学生兴趣。 | 根据生活经验自由回答。 观看视频,引发同学们思考为什么可以在稻田中养鱼。 | 激发学生学习兴趣以及学习思维,培养学生独立思考能力以及分析能力。 |

了解生态系统的概念 | 【复习旧知】提问:1.如果你要养殖稻花鱼,哪些生态因素会影响稻花鱼的生存?2.请用已学知识对这些生态因素归类。 【布置任务】阳光、空气、水、鱼、水稻、青蛙、瓢虫、细菌和真菌是如何影响稻花鱼的生存的? 【形成概念】在一定空间范围内,生物与环境所形成的统一整体称为生态系统。 【及时反馈】利用希沃课件中的小游戏,来判断真假生态系统。 | 结合上节课所学的生物与环境的关系的内容,思考并回答影响稻花鱼的生态因素有哪些,以及对所列举出的生态因素进行归类。 【小组讨论】以小组形式进行合作探究,第一小组分析阳光、空气、水是如何影响稻花鱼的生存;第二小组分析水稻是如何影响稻花鱼的生存;第三小组分析青蛙、瓢虫、鱼是如何影响稻花鱼的生存;其余小组分析细菌和真菌是如何影响稻花鱼的生存。 【小组交流表达】认同生物与环境密不可分,是一个统一的整体,而这个整体就是生态系统,得出生态系统的概念。 知识竞赛 | 复习旧知,利用所学的知识进行思考与回答,起到承上的作用,为学习新知识打下基础。 引导学生关注生物与环境的关系,尝试得出生物与环境是一个统一的整体。培养学生思考能力、表达与交流能力以及发现问题、解决问题 能力、分析问题能力、合作探究能力。 课堂教学与信息技术融合,在检测学生的掌握情况的同时,可以激发学生学习兴趣,提高学习趣味性。 |

| 生态系统的组成 | 【复习旧知】提问:1.稻田中常见的生物有哪些?2.请用已学知识对这些生物归类。 【布置任务】在稻田中,动物、植物、细菌和真菌分别扮演什么角色?有什么作用?缺少他们这片稻田会怎样? 【提问】是不是只要有生产者、消费者、分解者就可以称为一个生态系统了呢?还需要哪些部分? | 联系生活实际,结合所学生物分类知识,思考并回答对所列举出的生态因素进行归类。 【小组讨论】以小组形式进行合作探究,第一、二小组分析动物,第二、三小组分析植物,其余小组分析细菌和真菌。 【小组交流表达】得出生态系统的生物部分及其相互关系:植物扮演生产者。动物扮演消费者,细菌和真菌扮演分解者。 思考并回答非生物部分:阳光、空气、水等。 | 复习旧知,利用所学的知识进行思考与回答,起到承上的作用。 引导学生关注动物、植物、细菌真菌在稻田中的作用,尝试得出其扮演的角色。培养学生思考能力,合作探究能力,交流和语言表达能力。 引导学生关注生态系统还应包括非生物部分。认同生态系统中生物部分与非生物部分缺一不可,形成系统观。引导学生发现问题、解决问题的能力。 |

课堂小结与拓展提升 | 【课堂小结】1、什么是生态系统? 2、生态系统有哪些的组成成分? 【拓展与创新】1、除了养鱼,我们还可以在稻田中养殖什么? 2、课后习题检测。 3、作业:微型生态系统制作。 | 回顾本节课所学,完善PPT中展示的概念图。 利用本节课所学,联系生活实际,思考并回答。 习题检测。 动手制作微型生态系统。 | 引导学生关注知识内容的梳理,尝试构建出本节课所学的概念图。 学生联系生活实际及本节课所学,引导学生进行类比推理,学生培养学生创新能力。 及时反馈课堂所学。 学以致用,落实生物学科科学素养,提高学生动手实践能力,增强学生保护大自然意识。 |

设为正确答案