- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

《红烛》是新版高中语文必修上册第一单元的第二课第二首诗,是现代诗中的新格律诗。本单元以“青春”为主题,“青春”不仅意味着激情与梦想,还意味着有更多的使命与责任。这篇诗,是诗人闻一多对红烛的思考,由“红烛”到自己,表现出诗人的牺牲精神,抒发了炽热的爱国之情。这对青少年树立爱国热枕,培养高尚的情操具有重要意义。

从学生的认知基础看,学生在初中已经对诗歌有所了解,并且有了一定的知识储备。

从学校来看,我们是民办学校,学生基础较差。

1.诵读诗歌,掌握诗歌朗读技巧,注意节奏、轻重、情感等。

2.通过赏析诗歌,梳理本文抒情脉络,体悟诗歌的艺术特色,了解诗中比喻、拟人、设问、象征手法的具体运用,赏析意象在诗中创造的艺术效果。

3.把握诗歌情感,了解诗人献身祖国、甘愿牺牲的爱国主义精神。

1.朗诵诗歌,感受体会情感;

2.赏析诗歌,分析情感变化。

一、 导入:播放《七子之歌》的视频,引入作者。

大家对这首歌很熟悉吧?大家知道这是谁创作的吗?是的,这首歌是由伟大的爱国主义诗人闻一多先生作词的。1925年,闻一多从美国留学归国,然而他回国所看到的,是祖国母亲的七块土地被列强野蛮占领,于是诗人悲愤的写下这首著名的爱国诗篇《七子之歌》,并广为传诵。闻一多不仅是一位诗人, 更是一位伟大的爱国民主战士,今天我们要学习的《红烛》是他的另一首著名的爱国诗歌,让我们一起进入本诗。

二、知人论世-介绍作者

一代英豪一红烛(灯片展示)

闻一多(1899.11.24-1946.7.15),本名闻家骅,中国现代诗人、学者,伟大的民主战士。

诗集《红烛》《死水》。他是新月派代表,提出诗歌创作“三美原则”——音乐美、绘画美、建筑美。

三、读—体悟诗歌情感

诗歌的朗读有音读、意读、美读,是体悟诗歌、再现诗歌的重要手段,我们要用自己的朗诵传情表意,把诗歌的内涵、诗歌的情感,通过自己朗诵的音调节奏的高低疾徐、抑扬顿挫表达出来。我们先一起来欣赏著名演员孙星的朗诵,看他是如何来演绎《红烛》中的情感的。

1. 播放朗诵视频

2. 学生自由练习朗读

3. 学生朗读展示

四、思—梳理诗歌内容

诗歌是情感的艺术,通过刚才的朗读,同学们对这首诗歌的情感有了初步的把握,现在我们一起对《红烛》的内容进行梳理。

问:作者为什么要以“红烛”为题呢?

明确:红烛即红色的蜡烛。“红”是鲜血的颜色,“红心”常用来表示赤诚之心,作者以此来表达对祖国的诚挚的热爱。问:

问:作者把李商隐的“蜡炬成灰泪始干”作为题记,是我们理解赏析诗歌的重要切入点,有什么寓意呢?

明确:这句诗本是为了表达对口爱情的忠贞和牺牲,在本诗中表达的是对祖国的赤诚和牺牲。

问:“蜡炬成灰泪始干”主要突出哪两个字?

明确:诗的主体部分就是扣在“灰”和“泪”两点,据此来展开抒情。

问:除了“灰”和“泪”,还提到了哪些意象?

明确:“色”和“光”。

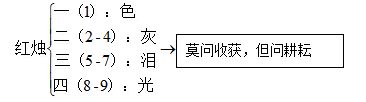

据此,我们理解了全诗的情感脉络(灯片展示)

一(1):对红烛的赞美

二(2-4):对红烛自我牺牲精神的讴歌

三(5-7):诗人的自我劝慰

四(8-9):红烛精神的总结

解说:开头着眼于红烛的颜色,对红烛之“红”进行了赞美。接着扣住“灰”和“泪”两层展开抒情,先对红烛的自我牺牲精神进行讴歌,再是诗人对烛泪的思考和自我劝慰。最后归结到“莫问耕耘,但问收获”,对红烛精神进行总结。

五、探—分析形象语言

1.小组合作探究,每个小组对应一个部分(段落)(时间3分钟)

探究要点:

在这一部分诗人抒发了怎样的情感?诗人的情感经历了哪些变化?

2.分享交流探究结果(边读边讨论)

每组派代表回答问题,其他小组成员可进行补充,教师点评,在点评中穿插朗读,以读促进理解。

明确赏析要点:

第一部分:对红烛的赞叹,由红烛的“红”,联想到红心,联想到赤诚、热烈、忠诚,点出象征意义。

第二部分:诗人把蜡比喻为躯体,把火比喻为灵魂,这样的身躯,这样的灵魂为什么要燃烧呢?“一误再误”“矛盾!冲突!”诗人由此感 到困惑,经过探寻、思索,诗人终于醒悟:“不误,不误”。他要像红烛那样燃烧自己,拯救祖国,拯救苦难的人民。

第三部分:使用拟人手法“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人亲切的询问红烛:“何苦伤心流泪?”这句疑问抒发作者对红烛的同情和感伤。诗人经过一番求索,恍然大悟,原来是因为有“残风”的存在,才使红烛伤心、焦急的流泪啊!这里的“残风”暗喻黑暗的反动势力。

第四部分:红烛的泪不会白流,诗人对红烛,也是对自己的劝慰:“请将你的脂膏,不息地流向人间,培出慰藉的花儿,结成快乐的果子!”最后诗人以“莫问收获,但问耕耘”结尾,揭示了红烛精神的本质和灵魂所在,情感达到高潮,这是对红烛精神的肯定和期望!

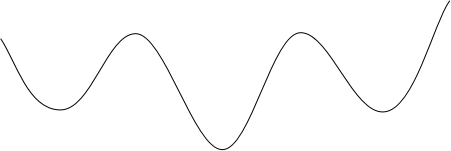

3.同学们试用一幅曲线图来演绎作者的情感变化。(请一个同学上台进行展示)

六、吟—感受牺牲精神

1. 播放闻一多《最后一次演讲》的视频

小结:新中国诞生黎明前最黑暗的时候,闻一多先生用他的血、他的生命完美地诠释了红烛的奉献精神和牺牲精神。闻一多先生永远活在我们心中,让我们大家再次在音乐的配合下,用朗读表达对伟大的爱国诗的崇敬和怀念。

2. 全班配乐朗读

七、课堂小结:

学习本诗,让我们对闻一多先生对祖国赤诚的大爱有了更深的感触,更深的认知。红烛之泪,是闻一多先生流自心底的忧国热泪;红烛之光,是闻一多先生燃烧其生命所发之爱国之光。同学们,让我们继承先烈遗志,发扬爱国精神,为建设富强民主的祖国而奋斗终生!

八、作业布置:

查找资料,课外选读《红烛》诗集中的其他爱国诗歌

1.班级进行朗诵比赛

2.学写一篇以爱国为主题的现代诗歌。

设为正确答案