- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

本课是部编本《中外历史纲要(上)》第一单元第3课《秦统一多民族封建国家的建立》,包括“秦的统一”、“秦朝的暴政”、“秦末农民起义与秦的速亡”三个子目,主要讲述了秦朝统一的背景、巩固统一的措施、秦朝的暴政及秦末农民起义。春秋战国时期长期战乱给社会带来巨大的灾难,结束战乱实现统一逐渐成为战国后期人们的共识。公元前221年,秦灭六国,完成统一大业。为了进行有效治理,秦始皇建立了君主专制中央集权制度,奠定了中国两千多年政治制度的基础。同时,秦始皇又开启了“大一统”工程,统一文字、货币、度量衡、车轨等,整合了天下的经济政治秩序,确立了“大一统”格局。由于秦朝暴政等多方面的原因导致社会矛盾激化和农民起义爆发,秦朝短暂而亡。但统一多民族国家的建立,顺应了历史发展趋势,在政治、经济、思想文化等方面都使中国出现了前所未有的新局面,其历史影响十分深远。本节内容上承春秋战国时代的《诸侯纷争与变法运动》,下接大一统局面愈加巩固的《西汉与东汉——大一统国家的巩固》,在本单元中起承上启下的作用。

本课内容相对庞杂,对教学内容进行重新建构,有助于更好地实现教学目标。因此,本课将教学内容重构为“统一之势”、“统一之路”、“统一之策”、“统一之思”四个子目,引导学生全面了解秦朝兴亡历程以及对大一统局面的开创和封建国家政治制度创新方面的历史伟业。对于秦朝速亡的原因,教材只提到了秦的暴政和农民起义,需要补充史料进行多角度分析,培养学生阐释历史问题的能力。

学生通过初中《历史与社会》七年级上册第三单元第9课《秦统一中国》、第10课《秦末农民大起义》的学习,已经对秦统一、灭亡的史实有了初步的了解,对深入探究秦大一统原因及意义有一定的兴趣。因此,通过初中的学习,学生已经了解了本课的一些基本史实,也掌握了一些历史学习的方法,可以进行一定的历史探究活动。但他们还未完全具备开放性学习的能力,还不能从多个角度去思考历史问题。因此需要教师提供更多的相关史料,引导学生更好地运用历史方法探究这段历史。

(一)知识目标

1.了解秦国统一的背景,认识到统一是大势所趋;

2.了解秦朝疆域以及统一文字、货币、 度量衡等业绩,认识到秦朝统一多民族封建国家建立的意义;

3.了解皇帝制度、三公九卿制度、郡县制度的建立,认识到秦朝中央集权制度奠定了中国古代两千多年政治制度的基础;

4.探讨秦朝速亡的多方面原因,总结其中的经验教训;

5.通过认识秦朝文化专制对思想文化的破坏性,树立文化多元、互通的基本观念。

(二)素养目标

1. 时空观念:通过地图了解秦国具体的地理位置及其“雄踞崤函,坐拥雍州”的优越性、秦国攻打六国的顺序、秦国的疆域,有利于学生更深刻地理解秦朝大一统的形势。通过陈胜、吴广起义的进军路线图、楚汉战争示意图的解读,培养学生从地图上获取信息的能力;最后通过时间轴梳理秦朝从统一走向失败的历程,有利于学生整体把握秦朝兴亡的时空脉络。

2.史料实证:运用多种史料,探究秦之兴的原因,秦之统的过程,秦之固的措施与意义,总结秦之亡的经验与教训,认识文物史料与文字史料的互为补充作用,习得史料实证的意识和方法。

3.历史解释:能够概括“秦朝完成统一的原因”和“秦始皇巩固统一的主要措施”,能够结合运用相关史料,从当时的情境和历史的角度论述秦始皇建立统一多民族国家的重要意义。

4.唯物史观:能够从历史发展规律的角度认识秦统一是历史发展的必然趋势。能够通过对秦朝速亡原因的多角度探究,尝试总结历史的经验教训,理解国家兴衰存亡的规律,培养学生运用历史唯物主义观点客观分析和解决问题的能力。

5.家国情怀:理解秦朝制度对我国统一多民族封建国家的影响,形成对中国古代政治文明自豪感和判断力;认识秦朝统一在中国历史上的重大进步作用,逐步形成对国家和民族的历史使命感和社会责任感,培养维护国家统一的爱国主义情感。

教学重点:秦朝的专制主义中央集权制度;秦朝统一的历史意义

教学难点:理解秦朝开创了我国历史的大一统局面;秦朝速亡的原因和教训

一、统一之势

二、统一之路

三、统一之策

四、统一之思

教师出示“位于骊山北麓的世界第八大奇迹——秦始皇陵兵马俑的地下军阵”图片。

(师)“为什么兵马俑都一致面朝东方呢?”

(生)说明秦始皇俯瞰六国,想要一览天下的雄心壮志。

教师出示“秦始皇陵地宫模拟复原图”,引用《史记·秦始皇本纪》的介绍:“以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”。

(师) 地宫内“上具天文,下具地理”是对什么观念的模拟和呈现?

(生)以水银为百川江河大海体现了一种想要坐拥天下的观念。秦是如何一统天下的呢?今天我们一起走进秦统一多民族封建国家的建立。

一、通“天下”之志——统一之势

(一)天时:人心思定,大势所趋

材料一:关于秦赵长平之战,《孟子·离娄上》中所言“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;史学家吕思勉大师在其《吕思勉读史札记》中推断秦军的伤亡至少高达到25万人。

师:战国时期秦赵两国曾经历过一次著名的战役:长平之战。关于这场战役,当时的思想家孟子对它的描述是“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”,当代史学家吕思勉推断其伤亡人数至少达25万。战争真如他们说的那么惨烈么?我们还可以通过研究考古遗址来佐证。这是“长平之战遗址永录1号战国尸骨坑”,这一场景我们可以直观的感知当时战争的惨烈。在当时类似这样的战争比比皆是,战国时期可谓是一个乱世。

材料二:

长平之战遗址永录1号战国尸骨坑

(师)提问:同学们,如果你生活在这样的时代,你会有什么样的感受呢?

(生)厌战,希望拥有和平

(师)提问:当时民众这样一种心理对秦的统一会产生什么影响呢?

(生)战国时期人们厌恶战争,渴望和平、统一。统一成为民心所向、大势所趋。

(过渡)只有统一才能结束战乱,统一逐渐成为当时人们的共识。战国时期,七雄争霸天下,统一的历史重任,为什么最终偏偏是秦国而不是其他诸侯国来完成呢?秦国有哪些优势呢?

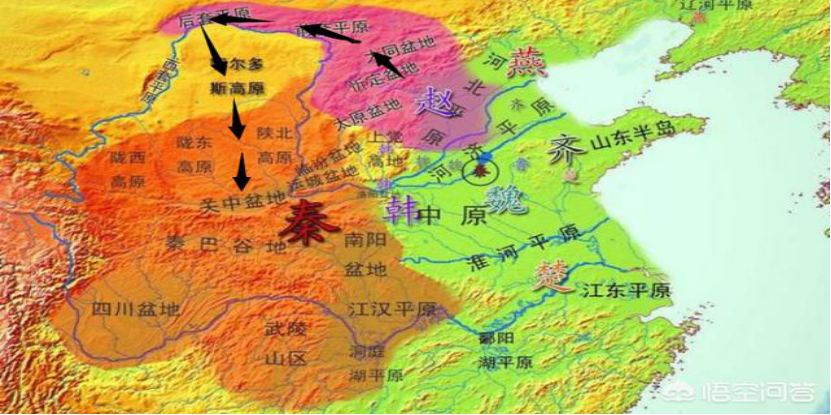

(二)地利:雄据崤函,坐拥雍州

材料一:秦国地形图(公元前270年)

(师):这是秦国的地形图,大家从中找到秦有哪些适合农业生产的地区吗?

(生):四川盆地(天府之国)、秦巴谷地、关中盆地

(师):并且四川盆地和关中盆地各有都江堰和郑国渠两个重大的水利工程,所以秦地是非常富庶的,物质基础丰富。

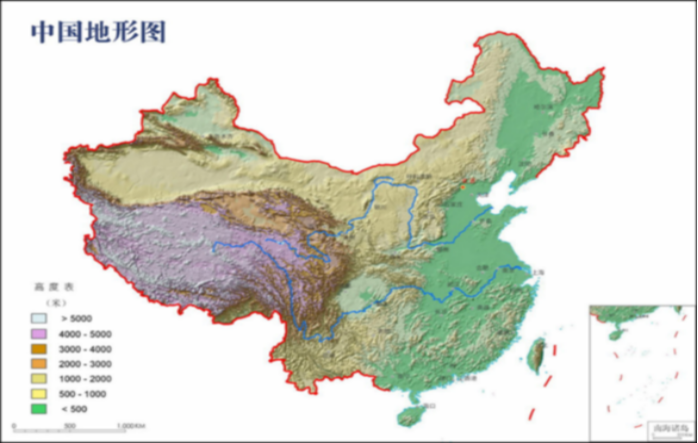

材料二:中国地形图

(师):大家在地理课上学过,中国地势有三大阶梯,那秦国处在第几阶梯呢?

(生):第二阶梯

(师):而其他六国大部分位于第几阶梯呢?

(生):第三级阶梯

(师):这种地势格局对于秦国有什么优势?

(生):这种地势,就使得秦国面对东方六国则呈君临俯视之态,而东方六国攻打秦国则要登上第二级阶梯。

材料三:关中地形图

(师):就算六国登上第二级阶梯,他们能很轻易的攻占关中地区,打下咸阳吗?

(生):不能

师:再加上关中地区附近关卡众多,古人有云:一夫当关,万夫莫开。这就使得秦国更具有了易守难攻的气势。所以如果统观战国时期的战争史,可以看到东方六国的军队,极少攻入秦国国境之内,几次组织的多国联军,也仅是到达函谷关前叩关而还;反倒是秦国的军队频频东进南下,进攻韩国、赵国、魏国、楚国,甚至远攻齐国、燕国,而且屡屡取胜,多有斩获。

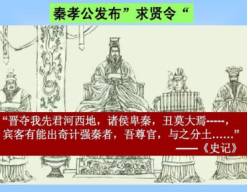

(三)人和:广纳贤才,励精图治

商鞅变法,富国强兵

材料一秦孝公发布“求贤令”、李斯上《谏逐客书》;

(师):除了天时、地利,秦的统一还在于秦国的历代君主能审时度势,求贤若渴。比如秦孝公就多次发布“求贤令”:有能出奇计强秦者,不仅封你做高官,还给你分割我的土地。这使得一大批能臣投奔于秦,比如李斯以及卫鞅。

材料二 商鞅变法

(师):经国商鞅变法的伟大革新,秦国实力蒸蒸日上。到秦赢政时期,已经鹤立鸡群,傲视中原。

材料三 战国时期秦国版图的变化动图

(过渡)秦统一中国在史书上形象地称为“六王毕,四海一”,那我们来看看秦是如何完成统一天下的任务的?

二、成“天下”之务——统一之路

(一)秦灭六国,初定天下

材料一:“王不如远交而近攻,得寸则王之寸也,得尺亦王之尺也”

——《史记·范睢蔡泽列传》;

(师):在攻打六国的过程中,秦昭王采用了范雎提出的远交近攻策略。

材料二:后胜(人名)相齐,多受秦间金玉,使宾客入秦,皆为变辞(欺诈之言),劝王朝秦,不修攻战之备。 —— —(汉)刘向《战国策·齐湣王之遇杀》

(师):例如齐国的宰相后胜,接受了秦国的金银不仅仅不劝齐王做好应战的准备,反而劝他与秦交好。秦通过这样远交近攻的方式,防止自己腹背夹击。

(师):就是通过这样的方式,秦各个击破,逐渐吞并了六国。

(二)北击匈奴,南征越族

(师):兼并六国就意味着地域上的统一了吗?请大家看这位史学家的观点。

材料一:或许可以说,秦始皇二十六年(前 221)“天下初定”,兼并六国,实现了统一的第一层次;秦始皇三十三年(前214)“天下已定”,征服北河和南海,实现了统一的第二层次。秦统一史上这两个关键点之间的七年,秦人其实经历了艰苦的战争进程。

——王子今《秦统一局面的再认识》

(师):材料中关于秦统一的观点是什么?

(生)秦分两个层次逐渐统一中国,兼并六国是统一的第一层次;征服北河和南海,是统一的第二层次。

(师)在统一六国之后,秦还“北击匈奴”、建立了西至临姚东到辽东的秦长城。并“南征百越”、“开凿灵渠”,建立起“东临东海,南濒南海,西到陇西,北抵长城”的幅员辽阔的国家,奠定了此后古代中国版图的基本轮廓。

材料二:秦朝疆域图

(师):面对如此广阔的疆土,秦国的统治者会采取哪些措施来治理国家、巩固统治呢?

三、定“天下”之业——统一之策

1.制度创新

(1)皇帝制度的建立

材料一:“王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰‘皇帝’,命令‘制’,令为‘诏’,自称曰‘朕’……自今以来,除谥法。” ——《资治通鉴》

材料二:“天下之事无大小皆决于上” ——《史记·秦始皇本纪》

材料三:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

——《史记·秦始皇本纪》

(师)秦统一之后,建立了一系列的制度,如首创了皇帝制度。结合所学知识,一起来回顾一下:皇帝制度有什么特征?

(生)皇帝独尊、皇权至上、皇位世袭。

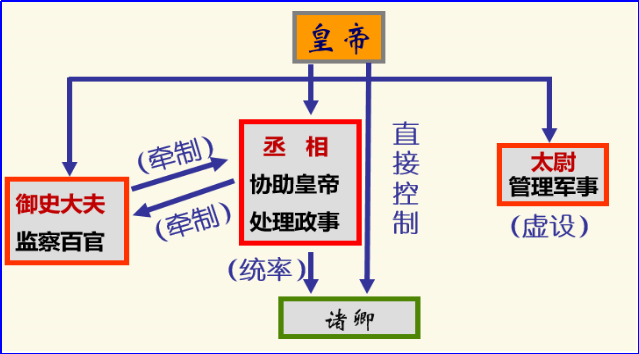

(2)秦朝的中央官制——三公九卿制

材料一:三公九卿制图示

(师)在中央建立了三公九卿制。“三公”之间是什么关系?与皇帝又是什么关系?

(生)相互分权,相互牵制;服务于皇帝,最高决定权仍在皇帝。

(师)所以秦始皇设立三公九卿制的目的是什么?

(生)分权与制衡

(3)秦朝的地方官制——郡县制

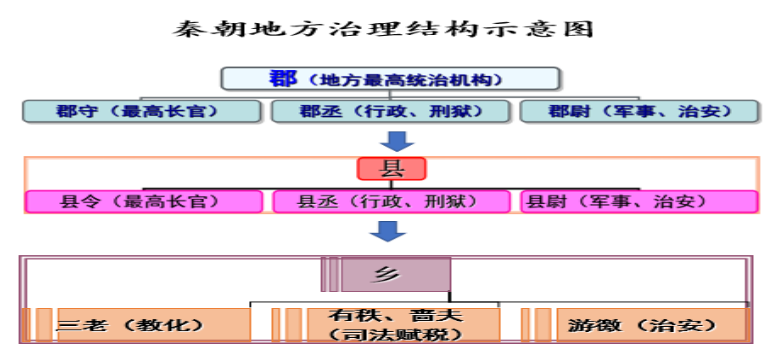

材料一:秦朝地方治理结构示意图

材料二:……郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

郡县制取代分封制,有两个重要意义:一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,使贵族政治转化为官僚政治。 ——张岂之主编《中国历史十五讲》

(师)郡县制与分封制有什么区别?

(师)结合秦朝地方治理结构示意图和上述材料分析秦朝实行郡县制的意义?

(生)实行郡县制的意义:

① 利于强化中央集权,提高行政效率,巩固统治,为社会经济发展提供稳定环境。

② 打破传统分封制,是官僚政治取代贵族政治的标志,奠定了中国古代大一统王朝的基础,并不断得到加强和完善。

③ 基层百姓成为编户齐民,国家因而掌握稳定的赋税、徭役和兵源。

④ 对以后两千多年的中国政治与社会产生了重要影响。

2.社会治理

(师)秦朝设置了一整套从中央到地方的制度。为了加强对地方的管理,秦朝还设置了严格的法律和户籍管理制度。

材料一:《云梦睡虎地秦简》局部

材料二:封有鞠者某里士伍甲家室、妻、子、臣妾、衣、富产。甲室、人:一宇二内,各有户,内室皆瓦盖,大木具,门桑十木。子大女子某,未有夫。子小男子某,高六尺五寸。妾小女子某。壮犬一。 ——云梦睡虎地秦简《封诊式.封守》

(师)引导学生解读户籍登记的记录。房屋、家具、人丁(婚配、身高)等

3.同文共轨

材料:秦朝统一文字、货币、度量衡,大修驰道和直道的图片。

(师)请同学们根据材料并结合所学,说说秦修直道、驰道的意义?

(生)有利于加强中央集权;有利于南北政令统一、经济开发和文化交流。

材料:秦人统一,此期间有极关重要者四事:一、为中国版图之确立;二、为中国民族之抟成;三、为中国政治制度之创建;四、为中国学术思想之奠定。 ——摘编自钱穆《国史大纲》

(师)秦通过一系列措施巩固了它的统治。对于秦的统一,钱穆先生在他的《国史大纲》一书中有了非常深刻的总计。请同学们根据材料并结合秦统一的业绩,说说秦统一的影响有哪些?

(生)疆域:初步奠定祖国疆域;

政治:专制主义中央集权制度确立;

经济:促进各地经济交流和社会发展;

民族:促进民族交流、交融,奠定了统一多民族封建国家的基础。

文化:中国学术思想的态度与趋向大体奠定。

四、失“天下”之殇——统一之思

1. 帝国之殇

材料一:公元前209年,在陈胜、吴广领导下,中国历史上第一次农民起义爆发。

材料二:公元前207年,被废去帝号的始皇之孙子婴头系绳索、身穿素服、 手捧玉玺在咸阳街头向刘邦投降。

(师)公元前221年,时年39岁的秦王嬴政在历经了10年的兼并战争后,终于迎来天下一统,正所谓“六王毕,四海一”。而公元前207年,被废去帝号的始皇帝之孙子婴头系绳索、身穿素服、 手捧玉玺在咸阳街头向刘邦投降。一个大帝国,为什么仅存在了15年就二世而亡了呢?是什么原因断送了始皇帝的梦想?

2. 秦亡之思

材料一:李斯劝谏二世曰“关东群盗并起, 秦发兵诛击 , 所杀亡甚众 , 然犹不止 。盗多, 皆以戍嘈转作事苦 , 赋税大也 。”—— 《史记 · 秦始皇本纪》

材料二:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。 ——《史记•陈胜世家》

材料三:非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。——《史记·秦始皇本纪》

(师)秦朝灭亡的原因?

(生)赋役沉重

法律严苛

焚书坑儒

(师)历史上包括司马迁和贾谊对于秦灭亡的原因很多都是归于秦的暴政。秦仅仅是因为暴政而亡吗?

材料一:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。 ——《史记•陈涉世家》

(师)陈胜吴广起义的原因据司马迁《史记》记载为“失期,法皆斩”,但是秦朝对于失期真正的处罚是什么呢?

材料二:御中发征,乏弗行,赀二甲。失期三日到五日,谇;……水雨,除。 ——《睡虎地秦墓竹简》

(师)在《睡虎地秦墓竹简》中记载的秦律显示:如果中央征召你,你“乏弗行”没去,会被怎么样?

(生)罚两副遁甲

(师)迟到三到五天呢?

(生)骂一顿

(师)而后面还有一条规定,下雨,可以免除。

材料一: 籍第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!” ——《史记·陈涉世家》

(师)而陈胜当时振臂高呼,喊出了一句什么口号?

(生)王侯将相宁有种乎!

(师)当时刘邦看到秦始皇的仪仗,喊出了这样一句心声:嗟乎,大丈夫当如此也!包括项羽也立下誓言:彼可取而代也。

(师)反秦起义者们的志向反映了当时社会一种怎样的心态?

(生)建功立业

(师)秦文化的特质它是一种重功利,轻伦理的文化,这与其他一些国家的文化是有很大差异的,尤其是楚国。楚国有一位文学家大家还记得吗?

(生)屈原

材料一 屈原画像

(师)他的文学体裁为?

(生)浪漫主义

(师)所以楚文化它的特点更多的表现为“重视情感,崇尚自然”。

(师)在秦统一六国之后,秦强行推行自己的文化,比如说丧葬文化。

材料二 秦始皇陵西侧赵背户村秦劳役人(多出自六国)墓的葬式大多与秦人墓葬东西方向的传统相一致, 出土骨架100具,仅有4具为仰身直肢葬,绝大多数为蜷曲特甚的屈肢葬,与关中地区春秋战国时期秦国屈肢葬的蜷曲情况相同。

—— 王子今、方光华《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

(师)在秦始皇陵西侧的一个秦劳役人墓中,死者的葬式多为屈肢葬,这是秦国时期的丧葬风俗,而劳役人多出自六国,他们的葬式为仰身直肢葬。这样的一种冲突激起了劳役人的普遍不满,这只是秦与其他六国文化差异的一个很小的部分。由于文化差异与冲突引起的楚人对秦政的反感,以及齐、赵等地人民对楚人反秦战争的同情,是导致秦朝灭亡的重要原因之一。

材料三 秦之“法律令”与关东文化存在距离,特别是与楚“俗”之间存在较大距离,……由文化差异与冲突引起的楚人对秦政的反感,及齐、赵等地人民对楚人反秦战争的同情,是导致秦朝灭亡的重要原因之一。 ——陈苏镇《汉代政治与〈春秋〉学》

(师) 秦已经距今几千年,但是帝国的背影中留下了太多的思考……

关于 国家权力的制约 …

社会治理的高效 …

文化多元的尊重 …

制度建设的反思…

家国一体的认同…

民族政策的宽容…

数百年后杜牧发出了:秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。我想我们学习历史,也应该从中得到一些启示和借鉴。

【课后拓展】

怎样评价秦始皇:

?盖棺未能定论

【任务一】认识别人的观点

材料1 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

材料2 秦之所以革之者,其为,公之大者也……公天下之端自秦始。……非圣人意也,势也。

——柳宗元《封建论》

材料3 秦始皇宁为中国之雄,求诸世界,见亦罕有矣。其武功焜耀众所共知不必论,其政治所设施,多有皋牢百代之概。

——梁启超《战国载记》

思考:上述三则材料对秦始皇评价的侧重点有何不同?

参考答案:

贾谊从不遵王道、不施仁义的角度否定秦始皇;

柳宗元从“公天下”的角度肯定秦始皇;

梁启超则从秦始皇在政治上有开创之功,使中国成为世界强国的角度肯定秦始皇。

【任务二】评价别人的观点

材料:

1. 贾谊:汉初儒生,官至太中大夫。

2. 柳宗元:生活于唐中后期,官至礼部员外郎,积极参与永贞革新,反对唐朝的藩镇割据和宦官专权。

3. 梁启超:清末民初著名思想家、政治家,维新派代表人物,主张变法图强。

探究:请结合三位评价者的个人经历和时代特点,思考他们对于同一个对象——秦始皇评价不同的原因。对此,你有何认识?

参考答案:

三位评价者对秦始皇评价不同的原因:

贾谊身份是汉朝官员,仇视秦朝,同时作为儒生主张仁政,反对秦朝法治。

柳宗元生活在藩镇割据、君主专制衰落的时代,作为中央政府官员的柳宗元从加强中央集权的角度肯定秦始皇;

梁启超是近代中国维新派的代表人物,从变法图强的角度肯定秦始皇。

认识:历史评价受评价者的立场、身份、学识等因素的影响。

【任务三】亮出你的观点

材料:

评价历史人物的基本原则:

1. 整体的观点:他的活动在当时总体上是否推动了历史的进步。

2. 一分为二的观点:既要看到历史人物积极的一面,也要看到历史人物消极的一面。

讨论:请同学们按照这两个原则,结合所学知识自由回答心目中的秦始皇形象。

参考答案:

秦始皇在经济、政治、思想文化等方面进行创新,建立起了中国历史上第一个大一统的封建王朝,所开创的制度被后世所沿用,这是积极的。但同时他厉行暴政,导致社会矛盾激化,最终二世而亡,这是消极的。但是他的活动顺应了当时中国走向封建社会的历史趋势,推动了祖国大一统的发展,总的来说是值得肯定的。

设为正确答案