- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

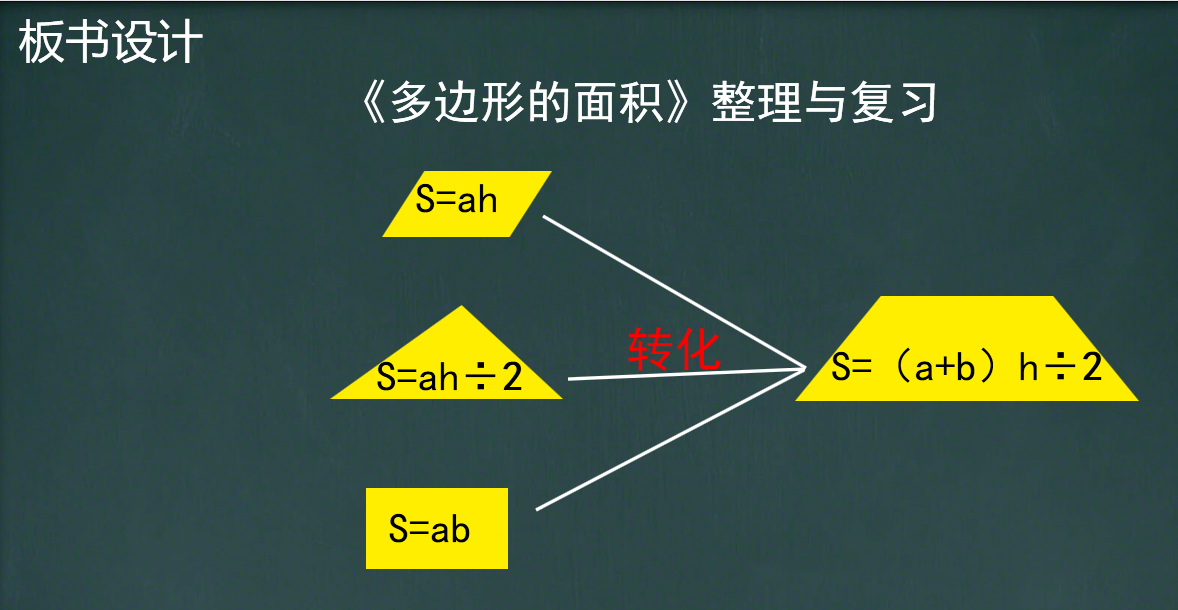

本课是小学五年级上册第六单元的《整理和复习》,多边形的面积是在学生掌握了平行四边形、三角形和梯形这些图形的特征,以及长方形、正方形面积计算的基础上进行学习的。通过整个单元的学习,学生探索并掌握了平行四边形、三角形和梯形面积计算公式的推导过程,会计算这些图形的面积。本课内容是对三角形、平行四边形和梯形面积的整合,引导学生把三角形和平行四边形转化成已学过的梯形的来推导面积公式,帮助学生回顾、梳理,构建一个完整的知识体系,让学生进一步掌握平面图形面积的计算及其推导过程,并能熟练应用。这对于学生系统地掌握小学阶段的平面几何知识有非常重要的作用,也是学生进一步学习其它平面几何知识与立体几何知识的基础。

1.五年级学生已经初步掌握复习整理的方法,具备了一定的复习交流能力,所以本节课采取学生课前自由复习,课中交流复习质疑、运用知识、小组合作解决实际问题,课后延伸的形式进行教学。

2.迁移类比的思路或思维是我们学习新平面图形求面积的一个基本方向,通过一系列的类比迁移我们依次学习平行四边形、三角形、梯形和组合图形的面积,将未知图形的面积转化为已知图形的`面积求解,是学习求图形面积的一种基本编排思路。所以,在教学上,始终要给学生渗透这种基本的数学思维——由未知转化为已知。实际上渗透一种数学思路要比我们口干舌燥讲多少题都重要,而讲清基本方法则给学生指明了学习的方向。应该说,课堂上每一个多边形面积公式的推导过程都是比较清晰的。但是,有的学生对计算公式记得很牢,对多边形面积公式的推导过程却表达不清。

知识与技能:进一步理解并巩固平面图形面积的计算方法,并能正确运用公式进行面积的计算。掌握各种平面图形的面积公式之间的联系,使学生形成知识网络。

过程与方法:通过猜想和验证,让学生在操作、观察、分析、讨论、概括、归纳这一系列的数学活动,让学生经历从特殊到一般的归纳过程,加深对公式的记忆,学会灵活运用公式,并在此基础上学习和掌握一些数学思想方法。

情感、态度与价值观:通过对平面图形面积公式之间的关系的研究,让学生经历从特殊到一般的归纳过程,强化学生转化的数学思想。

教学重点:理解平面图形面积计算公式之间的内在联系,完善知识结构体系。

教学难点:掌握“转化”的数学思想,建构知识网络。

师:同学们,看,这是什么?

师:它里面有哪些我们学过的平面图形?

生:三角形、平行四边形、正方形。

师:这些图形加上学过的长方形、梯形等等,我们将他们统称为多边形。这节课我们就一起来进行多边形面积的整理与复习。

(板书:多边形面积的整理与复习)

【设计意图】从学生熟悉的七巧板的图入手,帮助学生回顾已经学过的常见平面图形,为接下来的整理复习做好铺垫。

1.课件出示平行四边形、三角形、梯形。

师:请大家回忆,这几个图形面积公式和推导过程。

学生独立思考,指名汇报。

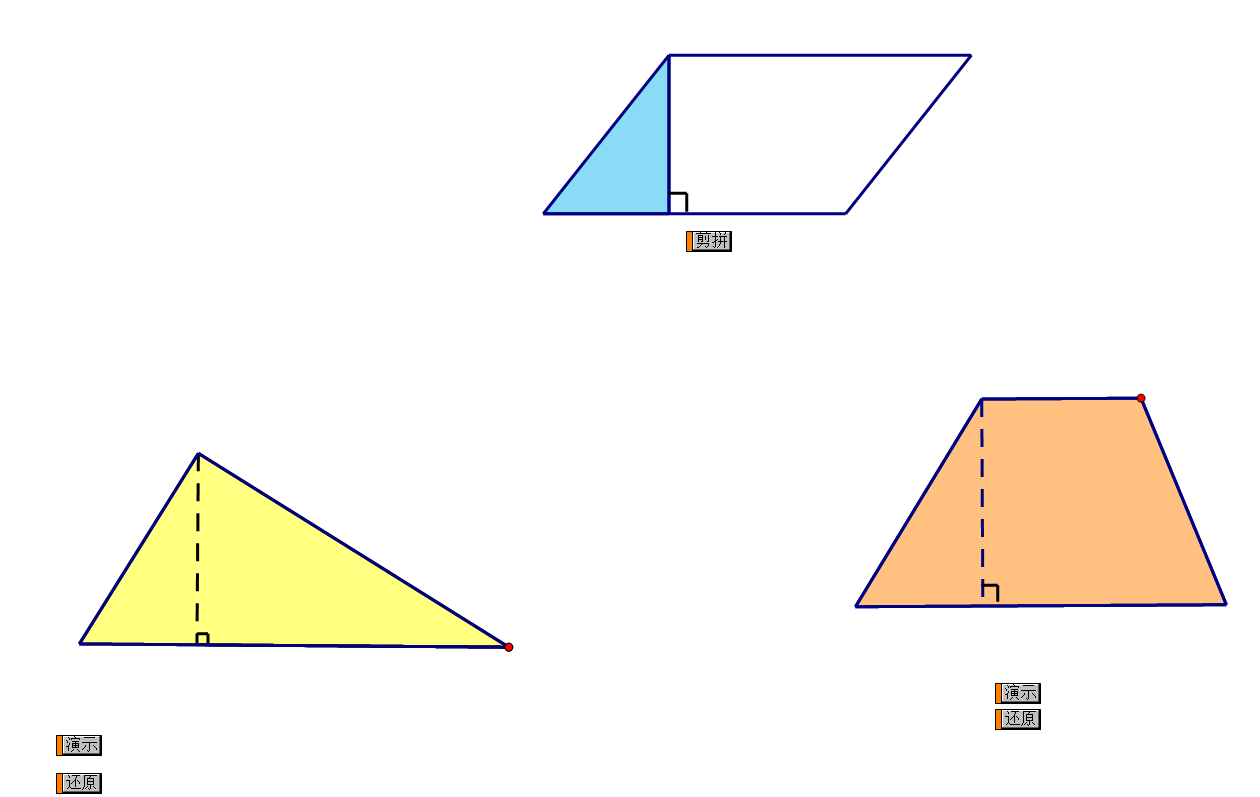

预设1:平行四边形的面积公式是底乘高,通过剪拼转化成了长方形。

预设2:两个完全一样的三角形通过旋转转化成平行四边形;三角形面积公式是底乘高除以2。

预设3:两个完全一样的梯形通过旋转转化成平行四边形;梯形的面积是上底与下底的和,乘高除以2.

师小结:十分准确,请坐。他们面积计算的推导过程,都用了什么方法?(我们再来看看这个过程。

2.几何画板演示三个图形面积计算方法的转化过程。

【设计意图】教者此处设计了前置性学习,让学生课前进行了常见平面图形的面积计算公式及其推导过程的整理,课堂上由三个基本图形入手,既简洁又快速地,系统地回顾了相关的知识,较好地把握了本单元的知识点,再以几何画板演示图形面积的推导过程。学生不仅巩固了常见平面图形的面积计算方法,还通过对比与勾连,初步建构了平面图形面积计算方法的内在一致性与差异性,同时还感悟到转化策略的价值。

1.猜想

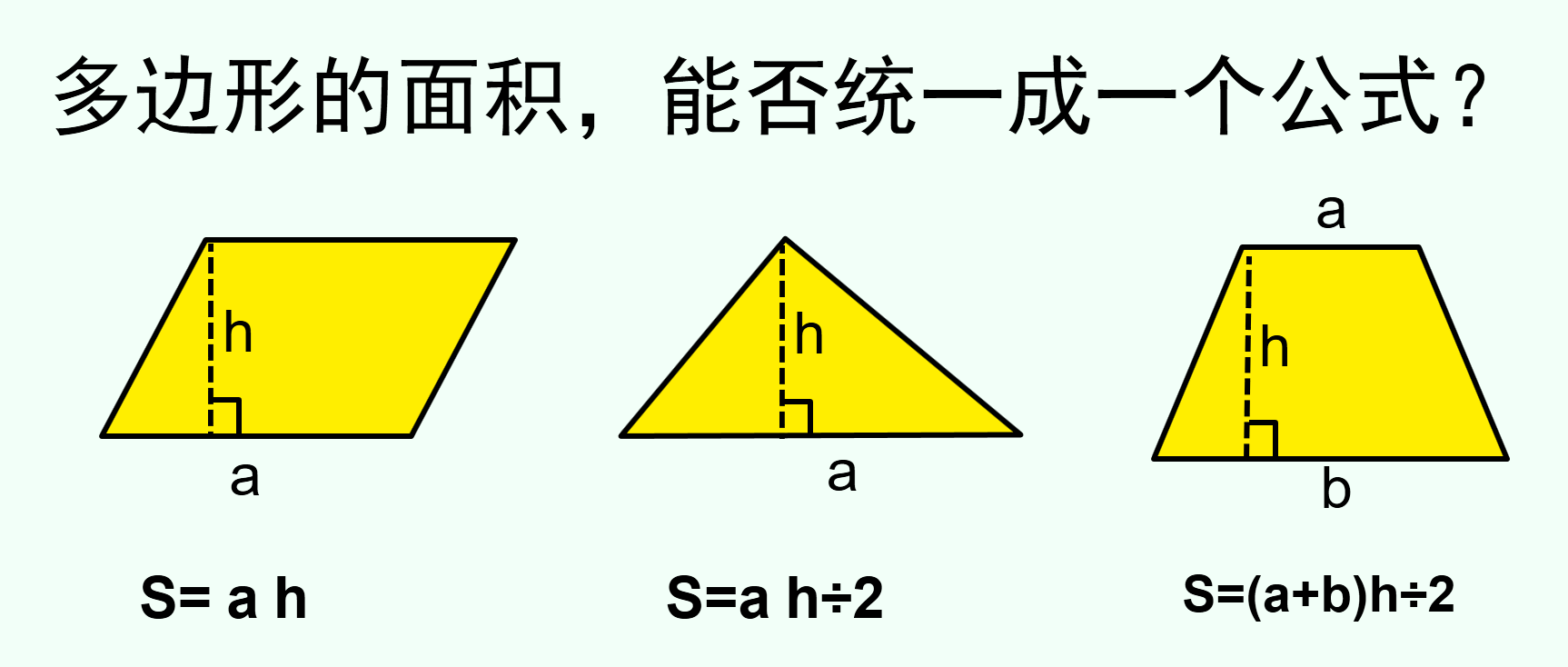

师:图形之间有着密切的联系,这几个图形的面积公式,能否统一成一个?学生小组间讨论,师巡视指导。

2.小组代表汇报,并说明理由;师及时评价。

预设1:平行四边形,因为三角形和梯形的面积公式的推导过程都是转化成平行四边形。

预设2:梯形,梯形和平行四边形都有高,梯形有上底和下底,平行四边形也有两条底。

预设3:梯形,我看到梯形和三角形也都有高,梯形面积公式要除以2,三角形面积公式也要除以2。

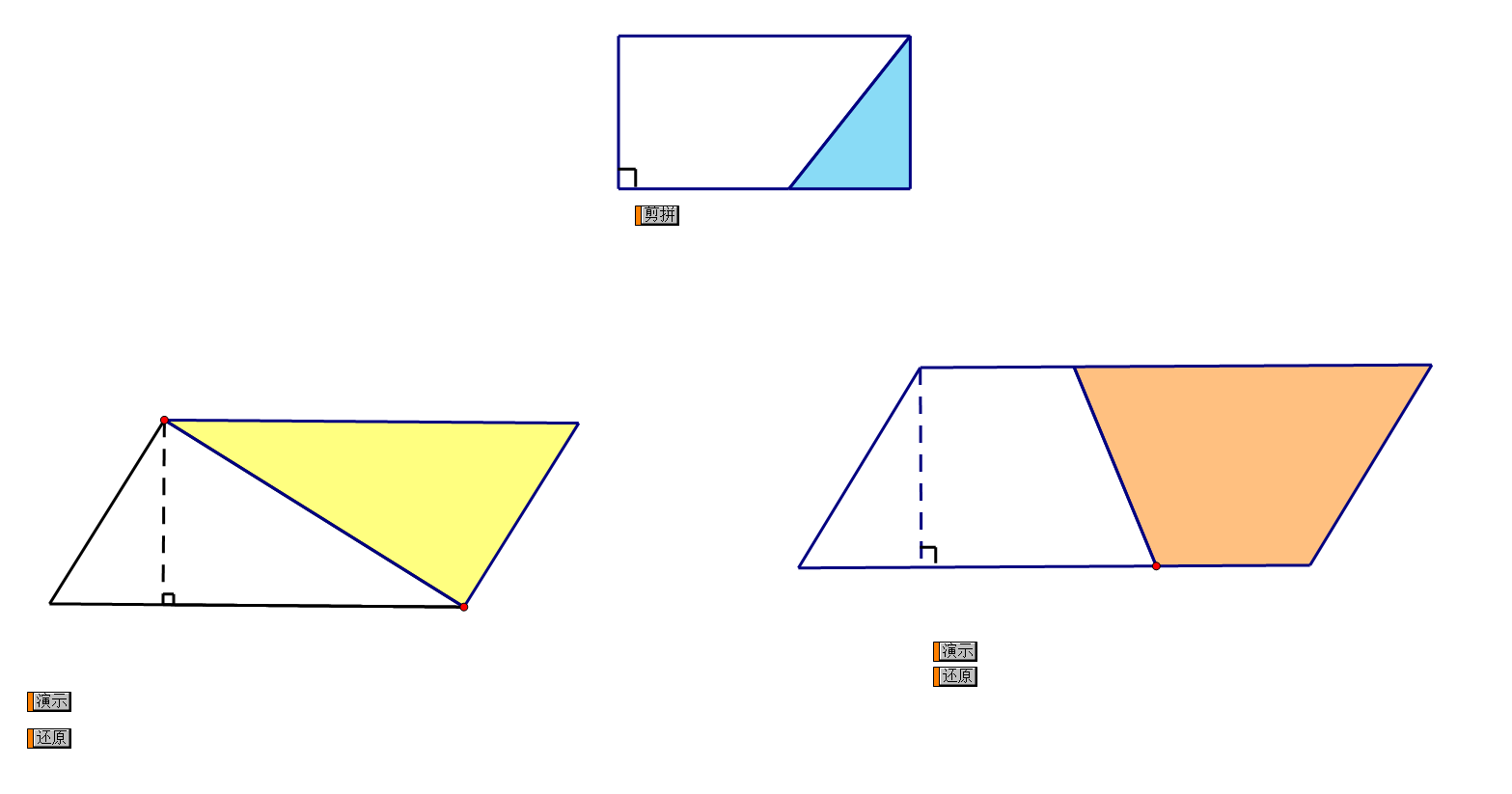

3.几何画板验证,梯形与三角形之间的联系。

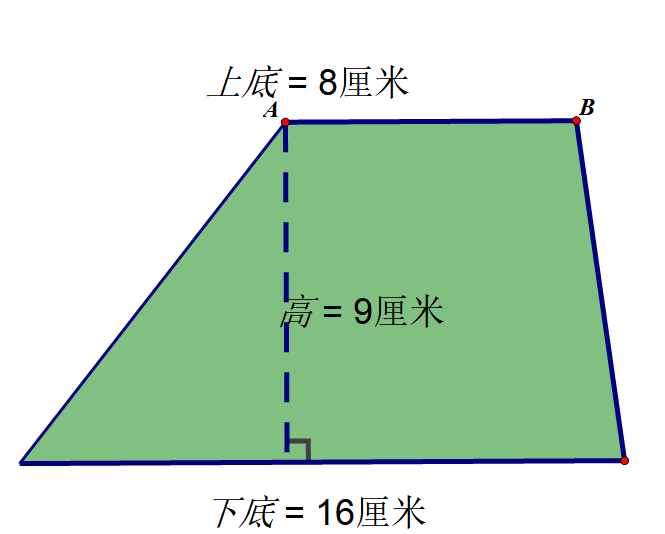

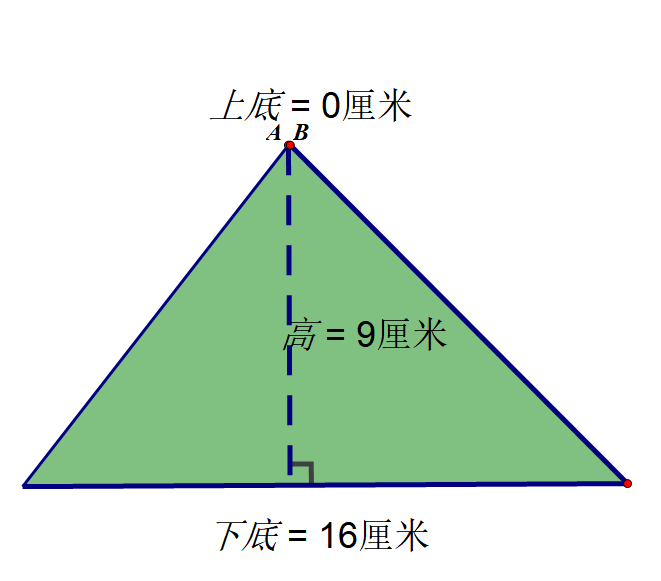

(1)师:可光有猜想,不够。请大家仔细观察,这是什么图形?

预设:梯形。

师:现在梯形的上底在(不断变短。)你发现了什么 ?

预设1:梯形的上底变为0,它成了三角形。

师:那梯形的面积公式可以计算三角形的面积吗?

(2)学生尝试用梯形面积公式计算三角形的面积,并用平板拍照上传。

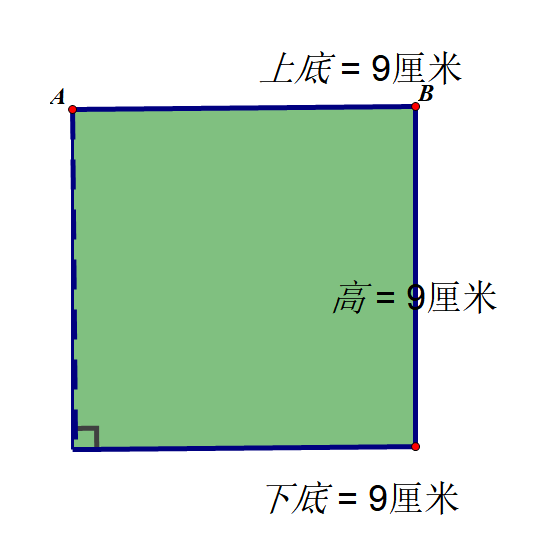

抽选学生作品汇报。(0+16)×9÷2=72(平方厘米)

(3)指名学生用三角形的面积计算方法验证!9×16÷2=72(平方厘米)

师小结并追问:这说明梯形面积公式可以算出三角形的面积。那前面提到的平行四边形也行吗?

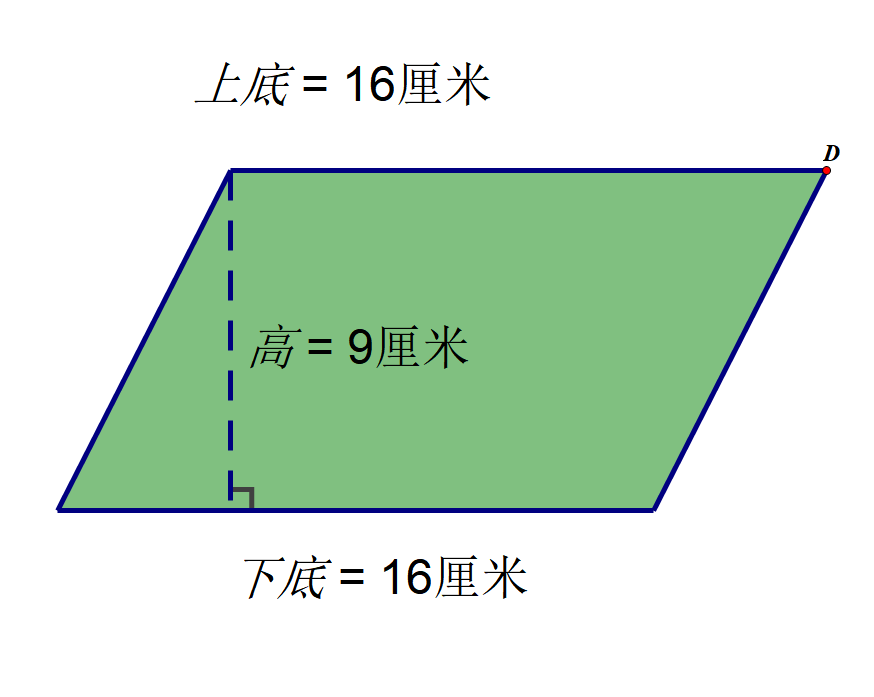

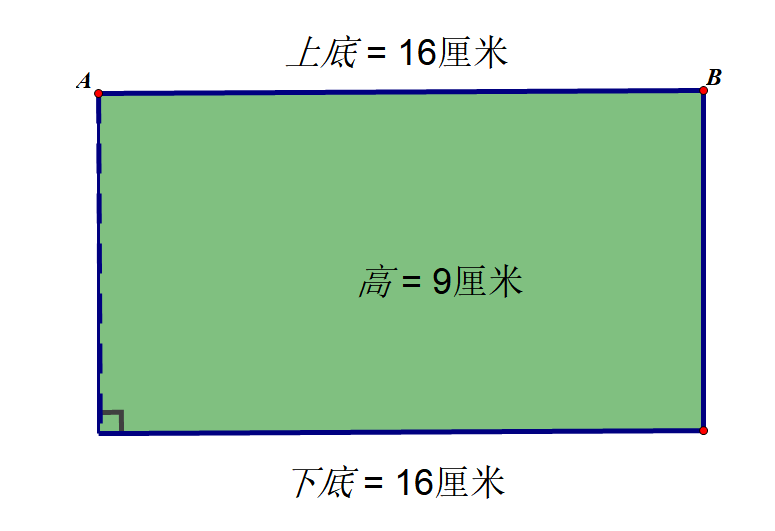

4.几何画板验证,梯形与平行四边形之间的联系。

(1)学生上台用几何画板验证想法,汇报:把梯形的上底和下底变成相等的,梯形成了平行四边形。

(2)学生独立用梯形的面积公式计算平行四边形的面积,再用平行四边形的面积计算方法验证。

预设:(16+16)×9÷2=144(平方厘米) 9×16=144(平方厘米)

(3)师引导学生小结:通过刚才的计算,再次验证出(梯形面积计算方法,同样适用于平行四边形。)

师追问还可以适用于哪些图形?

预设:长方形、正方形。

师在几何画板中演示梯形变化成长方形及正方形的过程。

5.师生共同总结探究的结论

师:通过刚才的探究,我们可以得出什么结论?

预设:我们学的这几个平面图形面积的计算,都可以用梯形的面积计算公式进行计算。

师总结:是的,我们利用图形的特征,用联系的眼光发现,图形之间有时候是可以相互转化,相互推导的。(板书:转化)为了我们共同的发现,鼓鼓掌。

【设计意图】复习整理的目的,既不是诸多知识的机械累加,也不是解题难度的不断加深,而是帮助学生形成认知结构,促进学生整体建构,积累数学活动经验,感悟数学思想精神,积淀数学基本素养。数学知识中的有些知识在学生看来是完全不关联的,但实际上在知识背下具有横向联系,学生很难发现,是需要老师着力的地方,把知识“横成片”。《多边形的面积》这个单元除了公式推导时层层递进,共同利用转化的方法之外,还有一个内在联系——梯形面积公式,这是学生看来貌似八竿子打不着边的。那么教师就在复习课上,利用几何画板,以动态图形变换的方式,将梯形的面积公式与其他图形的面积公式有机整合,丰富了学生的认知,拓展了学生的知识面。

1.学生独立思考,教师巡视

师:同学都能积极探究、思考问题,能灵活运用知识解决问题吗?

学生独立在平板上完成。完成,点平板右上角上传结果。

2.平板上呈现出不同的答案,学生平板上举手汇报

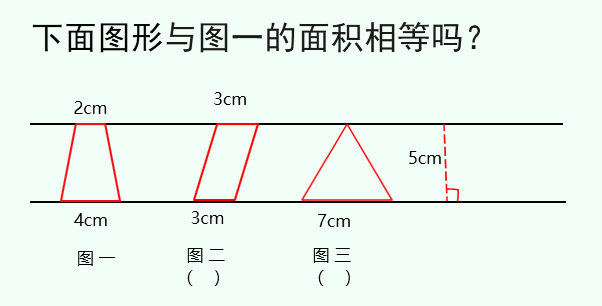

师:大家都提交,我们一起来看看。有不同答案,那谁来说第一题是怎样想的?

预设1:学生用各图形的面积公式算出其面积。图一的面积算出来是15平方厘米;图二平行四边形是3乘5等于15平方厘米;图三,三角形面积是17.5平方厘米。

师评价:用面积公式直接算出它的面积,看与图一面积是否相等是个好办法。预设2:这几个图形我们都用梯形的面积公式计算,高都是5厘米,直接判断图形的上、下底和是不是6厘米就行了。

师评价:你的方法真巧妙,直接看它们的上下底之和与图一是否相等就行了。

师:大家能听明白吗?

师评价:真厉害,掌声送给你们!

3.学生在平板上更正错误

【设计意图】 在数学复习课的教学中,练习是必不可少的。在重构整合中,学生真真切切感受到各线知识的紧密联系。之后,教师要使用“添加剂“”——精心设计的复习资源,让一道题发挥最大的教学功能,将知识彼此间建立关联、融会贯通。在这些复习资源的辅助下,引出学生之思,让学生的思维活跃起来,才能够形成数学知识系与知识域,才能够在学习中丰富认识并拥有生长的气息。

师:好啦,时间过得真快,谁来说说你有什么收获?

生自由畅谈。

师总结:确实,转化方法在能解决数学问题时,经常要用到,大家课后可以继续探讨。

【设计意图】 最后的课堂小结,教师充分引导学生对练习中的收获和存在的问题进行交流,这对于师生而言都是十分珍贵的。教师可以了解学生的“得”与“失”,更重要的是,课堂小结是学生对知识的整理、方法的提炼、经验的积淀、情感的升华,是学生主体地位的体现。

设为正确答案