- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

通过鉴赏、读与唱等音乐活动,增强学生对“学堂乐歌”及“新学堂歌”的了解与热爱。

将不同时期的音乐做对比,让学生更直观的感受到音乐在不同时期的不同风格特征及发展成就。通过教师的范唱和学生的实践体验,让学生感受“学堂乐歌”与“新学堂歌”的艺术魅力,培育音乐学科核心素养:审美感知、创作能力、音乐表达、文化传承及发展。

本课的教育设计以“学堂乐歌”、“新学堂歌”为主题,以现代教学理念为指导,以多种方法为教学手段,以经典的代表歌曲作为音乐欣赏范例,侧重音乐的时代背景与“学堂乐歌”、“新学堂歌”文化融合的角度理解、体会歌曲的魅力,为音乐艺术教学提供一个全新的视野。

湘教版高中《音乐鉴赏》第四单元第二课。蛰龙飞起舞东方--从学堂乐歌到新学堂歌旨在结合时代因素,通过聆听与分析歌曲作品,以学生比较熟悉的歌曲《送别》、《春晓》为切入点,了解“新学堂歌”的继承与发展,引导学生不忘传承,心怀感恩。

从19世纪的“学堂乐歌”开始,音乐教育进入萌芽阶段。通过康有为、梁启超等先辈的努力倡导,实现了“乐歌课”的开设和全国的普及,从此迎来了音乐教育的一路向上发展。“学堂乐歌”担负着对学生的音乐教育和思想道德教育的重大责任,经历了萌芽、成长、辉煌、衰败,给中国近代音乐史作出了不朽的功绩。到了21世纪,谷建芬老师的“学堂乐歌”顺应了时代的需求,取代学堂乐歌重新回到音乐的舞台,歌词选用中国传统国学的古诗词,极具教育意义,成为新时代少儿歌曲创作的典范,从“学堂乐歌”到“新学堂歌”,历经百年,从最开始的普遍借用外国曲调填词到今天的词曲全部自创,这种进步是有目共睹的。“新学堂歌”的产生,是为了将19世纪的“学堂乐歌”的精神继续延续下去,将先辈们付出的心血继续传承。“学堂乐歌”的衰退是因为不适应当时社会的需求面“新学堂歌”的产生,正是顺应了时代的呼吁。可是,无论是“学堂乐歌”,还是今天的“新学堂歌”,即使形式和内容千变万化,他们所要传达的精神和实现的目标是不会改变的。在这期间,我们也深刻地感受到了音乐对孩子们的教化作用,它不仅仅只是作为一门普通的音乐学科,更能够潜移默化地影响学生,所以音乐的创作选材必须十分考究,必须仔细揣摩。这是本堂课的亮点。

教学目标:

1、聆听与感受“学堂乐歌”与“新学堂歌”两个时期的音乐,将不同时期的音乐进行对比。

2、在鉴赏过程中,积极参与表现活动,并学习演唱歌曲《送别》、《春晓》体验歌曲情绪。

3、探究“学堂乐歌”与“新学堂歌”的不同风格特征及发展、成就。

教学设计重点难点:

结合时代脉络,探究“学堂乐歌”与“新学堂歌”的不同风格特征和发展、成就。

一、“学堂乐歌”鉴赏

(一)“学堂乐歌”的起源与发展

(二)活动探究

(三)19世纪“学堂乐歌”兴起,20世纪发展中走向衰败

二、“新学堂歌”鉴赏

(一)谷建芬的“新学堂乐歌”

(二)活动探究

三、拓展延伸

“学堂乐歌”与“新学堂歌”的传承与发展

教学过程:

一、导入:

师导言:今天,我们将跟随音乐的脚步,从“学堂乐歌”到“新学堂歌”,去聆听、鉴赏这两个时代的音乐声响。

二、“学堂乐歌”鉴赏

(一)“学堂乐歌”的起源与发展

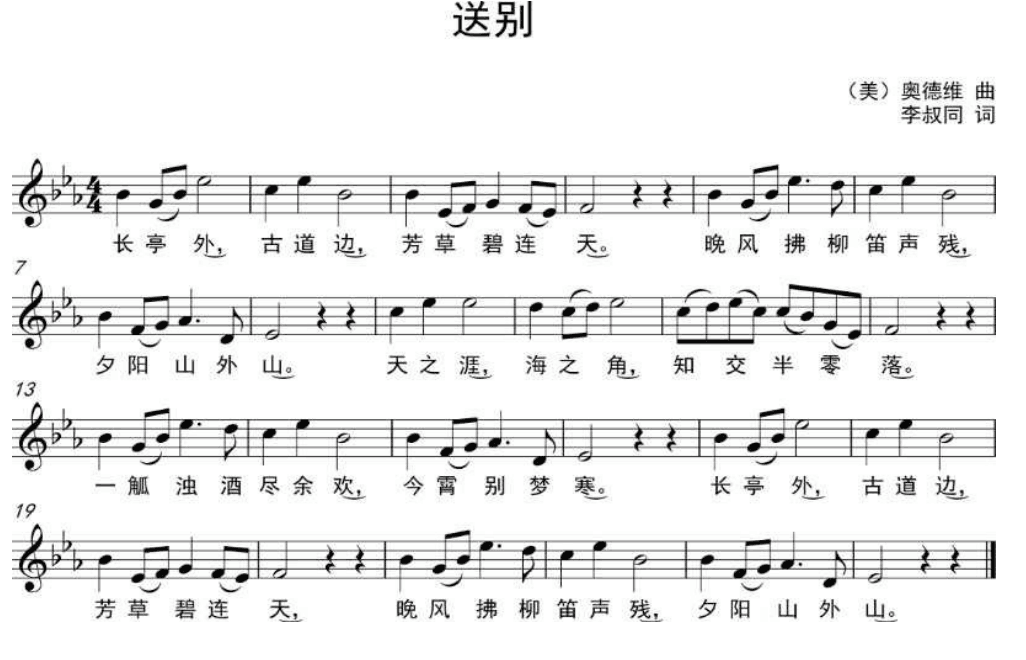

1、聆听、感受《送别》

提问1):这首歌是在什么样的环境下创作的?

提问2):这首歌曲营造了一种什么样的氛围?

2、李叔同与《送别》

《 送别》是李叔同最具代表性的作品,在1914年在上海送别挚友许幻园所作。他迄今留存的乐歌作品有70多首。代表作有《祖国歌》、《满江红》、《大中华》、《春游》、《夕歌》等。李叔同的到来使死气沉沉的校园风气发生了很大的变化,音、美两科迅速成为热门,他把留日所学的西洋艺术知识与中国的传统文字有机融为一体,开辟了中国近现代艺术的启蒙教育新时期,在浙江省第一师范学校从教的7年时间里,培养了一大批艺术大师,如:丰子恺、李鸿梁、刘质平、吴梦菲、潘天寿等。正是这批艺术大师,他们将学堂乐歌推向了发展阶段。1918年五四运动前夕,李叔同在杭州定慧寺出家。法号:弘一法师。

3、分析《送别》的音乐特征

借景抒情、托物言志

《送别》的音乐结构简单而又非常清晰,是很明显的单三部曲式作品,A-B-A结构。每个乐段都由两个乐句组成。

《送别》分三段:

第一段是“写景”,写长亭外,古道边送别的具象情景;

第二段则是抒情,抒发知交零落天涯的悲慨;

第三段从文字上看,是对第一段的重复,其实不然,是文字重复而意蕴升华:经历了“送友离别”,而感悟到人生短暂,犹如日落,充满着彻骨的寒意。整首歌词弥漫着浓重的人生空幻感,深藏着出世顿悟的暗示。概言之,《送别》实际上是用无所明指的象征,传达出李叔同送别朋友,感悟人生、看破红尘的觉悟。所以,《送别》不仅仅是朋友之间挥手相送的骊歌;而是李叔同即将告别人间、弃世出家的“前奏曲”。

(二)活动探究

1、分组进行歌曲创作,与学堂乐歌《送别》一样,选曲填词。

曲可以借鉴其他作品,也可以原创。

2、结合历史,小结“学堂乐歌”的特征:

时代背景 战争年代

创作手法 选曲填词

音乐创作 不成熟

情感表达 救亡图存

作品内容 富国强兵 一至对外 解放思想

(三)19世纪“学堂乐歌”兴起,为何在20世纪发展中慢慢了走向衰败:

不再适应当时社会的需求与发展

硝烟的褪去,和平的到来,民众的喜好也慢慢发生了转变。黎锦晖创办了中国当时的第一所歌舞学校一“中华歌舞学校”培养了歌唱演员、舞蹈演员。他还创作了中国第一首流行歌曲《毛毛雨》广为传唱。

萧友梅创办了上海国立音乐专科学校,标志着中国的音乐开始正规化、专业化。大量海外归来的音乐人才对“学堂乐歌”这种单一的音乐形式并不看好,“学堂乐歌”的发展势头出现了危机,音乐创作者们开始强化歌曲的创作模式,不再选用外国曲调填词,在词曲创作完成的同时还将钢琴伴奏一并谱写,创作了这种具有中国特色的中“艺术歌曲”,如萧友梅的《问》、赵元任的《教我如何不想他》等。

“学堂乐歌”在时代的进程中慢慢消逝,可是谁也不能忘记它曾今的辉煌与成就。

三、“新学堂歌”鉴赏

(一)谷建芬的“新学堂乐歌”

1、聆听、感受《春晓》

2、谷建芬的“新学堂歌”

《谷建芬·新学堂歌》是谷建芬老师晚年用自己的真情和心血,为孩子们创造出的有传统文化底蕴的儿歌系列,歌词以唐诗为主、结合汉乐府、三国、明清时代的优秀作品,迄今已创作50首。将50首优秀的古诗谱成音符,让孩子们在唱歌中既学到了知识,又培养了乐感。不少歌曲已经在全国各地的学校中广为传唱。

3、复听作品,分析《春晓》的音乐特征

《春晓》是谷建芬“新学堂歌”中被孩子们传唱最多的一首,这与它的结构短小,歌词清丽,意境洒脱有很大的关系。这首歌曲与“学堂乐歌”时期的《送别》都是借景抒情之作,借由诗歌对自己人生的感悟。正如《送别》,前半部分丝毫没有提及送别,却给人一种莫名的感伤;而《春晓》也有异曲同工之处,全诗没有提及春天色彩之词,却给人营造了一幅满是春意的图景。孩子们可能对歌曲背后的故事看得不会那么透彻,但是对这种短小结构且有画面感的歌词似乎特别感兴趣。

从音乐上可以看出,旋律起伏不大,基本上选用一音一字的词曲结合方式,以宫商角徵羽为主要音乐元素,只包含了一个偏音,但是也是作为装饰音出现,一带而过。节奏型的运用也尽量避免了稍微复杂的节奏型,都是采用的比较简单的节奏组合。从这些音乐特征可以看出,谷建芬非常注重歌曲的难易程度,选择适合少儿年龄易于接受的创作元素,简单轻松,不会给孩子造成负担。

(二)活动探究

音乐游戏《春晓》:杯子声势节奏(教师示范、分组练习)

四、归纳“学堂乐歌”与“新学堂歌”的对比

不同点: 学堂乐歌 新学堂歌

时代背景 战争年代 和平年代

创作手法 选曲填词 自创新曲

音乐创作 不成熟 成熟

情感表达 救亡图存 传递国学精髓

作品内容 富国强兵 一至对外 铭记教悔 不忘初心

相同点:

“学堂乐歌”与“新学堂歌”在时代进程中遥相呼应,最重要的原因在于他们在中国音乐发展进程中的作用与贡献,同为脱胎于“学歌”形式的创作,前者作为中国新音乐的开端,贡献于近代音乐教育启蒙以及促进中国现代化社会进程,后者作为当下“民族文化音乐”的先河,贡献于儿童国学与音乐教育启蒙以及大众文化回归觉醒的时代进程。特殊的历史背景让学堂乐歌有了明显的民族意识表露,符合了时代强烈的“救亡图存”的情感表达,而“新学堂歌”的经典古诗歌与传统文化典范诗文所传递的国学精髓,正谙传承中华优秀传统文化时代背景,文艺作用于时代力量被再放大,唱给孩子的歌最终打动的却是大人的心弦。

五、拓展延伸

“学堂乐歌”与“新学堂歌”的传承与发展

无论是“新学堂歌”还是“学堂乐歌”他们之间的关系更多的是传承与发展,谷建芬的“新学堂歌”在先辈们的“学堂乐歌”的基础上创作而成,而今天的学堂乐歌似乎是为了重拾前辈的遗愿,希望他们的付出不被遗忘,希望他们也同样被今天新时代的少儿所了解,正是因为先辈们的无私奉献,不断摸索,才能有中国音乐教育事业今天的成就,不忘传承,心怀感恩,这也是谷建芬老师的创作初衷,希望通过她创作的“新学堂歌”产生更广泛的影响,不仅仅是对少儿的影响,还有对现在的一些音乐创作者,希望他们能够分一些时间和精力为少儿的音乐献上份力,另一方面还得将祖先流传下来的东西继续传承发展下去,不管是音乐上的还是文化上的心血,只有尊重传统才能真正做到发扬光大传承。

设为正确答案