- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

本节课是人教版八年级上册第13章的实验与探究内容,在前期学生已经完成了全等三角形、轴对称以及等腰三角形的知识内容。利用轴对称的性质,从沿着等腰三角形顶角的平分线翻折的过程中得到启发,从而构造全等三角形,找到等量代换的角,利用三角形的外角知识,得出目标角的大小关系。所以本节课既是全等三角形和轴对称等知识的延伸,也是从特殊三角形的边角关系到一般三角形边角关系的拓展,更是培养探究意识和转化思想的过程。因此本节课在学生认识几何问题、探究几何问题、综合运用几何知识等方面起着重要的作用。

启明部57班有视力障碍学生一共10名,其中4名低视生,6名全盲生。学生已经学习了全等三角形、轴对称、等腰三角形的性质等前备知识点,本节课是这些知识点的延伸。大部分学生已基本掌握了轴对称和等腰三角形的性质,理解了通过翻折形成的两个重合的三角形是全等三角形,在多次练习中也进一步理解了全等三角形性质的简单应用。根据学生的学习能力可以将班级学生分为AB两层,A层中4名低视学生对几何学习的兴趣及接受能力都相对较好,动手能力较强,对几何学习有自信,能够将书上的平面图和脑海中的想象联系起来。全盲生对几何的内容就会有天然的抵触,其中有2名全盲生(A层)接受能力较好、动手能力不错,能够在学具的辅助下独立完成实物到平面图形的过渡,其余4名全盲生(B层)动手能力较差,须在他人的辅助下才能完成类似翻折这种简单操作。

A层:

1、通过实验探究知道三角形中“大边对大角”的定理并能理解;

2、让学生经历观察猜想--实践检验的过程,学会分析,得出结论;

3、培养学生的合作意识、动手操作能力,体会其中渗透的数学思想,激发学生学习几何的兴趣。

B层:

1、能够通过老师或者其他同学的帮助完成实验探究过程;

2、能够知道“大边对大角”的定理;

3、培养学生的合作意识、动手操作能力,体会其中渗透的数学思想,激发学生学习几何的兴趣。

教学重点:三角形中边与角之间的不等关系以及探究过程。

教学难点:如何通过折叠将三角形的边角不等问题转化成三角形的外角问题。

回顾如何探究等腰三角形“等边对等角”的性质。

微课导入,低视学生边看视频边操作,A层全盲学生边听视频边独立操作,动手能力较差的B层全盲学生借助提前折出的折痕辅助操作。

设计意图:

通过等腰三角形的翻折微课导入,唤醒学生的记忆,回想起自己是怎么探究等腰三角形等边对等角的,类比寻找不等边三角形比较角的大小的折纸方法,为本节课的实验探究作铺垫。

信息技术运用:

利用微课提高学生的兴趣,将一体机上的内容投屏到低视学生的平板上,既有效发挥了低视学生的残余视力,又能使得每个平板的声音都是同步的,其余全盲学生不会受到声音干扰。

1、提出问题

研究等腰三角形两腰及其所对的角可以得到“等边对等角”的性质,那如果是不相等的边对的角会相等吗?例如这个等腰三角形的腰AB和底BC是不相等的,那它们所对的角∠C和∠A会有怎样的大小关系呢?

学生回答,教师引导。

设计意图:

等腰三角形中既有相等的边——两腰,也有不相等的边——腰和底,在研究等腰三角形的性质活动中只通过折叠的方法研究出了相等的边所对的角也相等的性质,但是还存在不相等的边,那它们所对的角会相等吗?引导学生考虑问题是要多方面来思考,拓展学生思维。

2、类比分析

在一般的不等边三角形中是否有这样的结论呢?例如在三角形ABC中,AB大于AC,那么AB所对的∠C和AC所对的∠B是怎样的大小关系?

学生自由发言。

设计意图:

虽然等腰三角形中腰和底是不相等的,可以来探究对角的大小关系,但是对于盲生而言,如果还是利用等腰三角形,会产生一定的影响,因此用三边长度差距较大的不等边三角形一是为了探究三角形中边与角之间的不等关系,二是防止在实际操作中长度相近的边对学生摸图的影响。

学生拿到学具——不等边三角形ABC,仔细摸图,畅所欲言,说出自己认为可行的验证方法。

设计意图:

学生发散思维,思考可能可以用来研究的方法,锻炼思维的活跃性。

1、学生活动:

学生分组交流探究三角形角与边的关系,小组组长对每个同学进行分工安排,教师巡视辅助操作方面有困难的学生。

(每个小组中基本搭配有低视生和全盲学生,A层的全盲学生精细动作能力比较强,B层的全盲学生精细动作能力比较差,因此在教具制作的时候对B层学生给予折痕辅助,合作中A层学生辅助B层学生完成探究。)

设计意图:

锻炼小组合作能力。

2、结果展示:

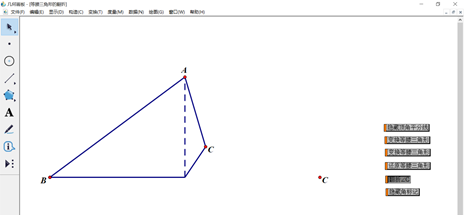

(学生完成后,请学生叙述自己的方法,教师通过希沃白板以及几何画板展示学生的探究方法。)

小组成员在小组合作中分享方法给其他成员,结果汇报时分享给班级同学。

教师根据学生的叙述,选择对应的几何画板操作,全盲生利用学具边听边摸,低视生通过平板看对应操作。

设计意图:

让学生从折纸实验中寻找比较∠B与∠C大小的方法,从中受到启发,找到证明的方法,几何画板展示和问题设置引导学生思考。

探究AB、AC边的长度与∠C、∠B的大小有什么关系。

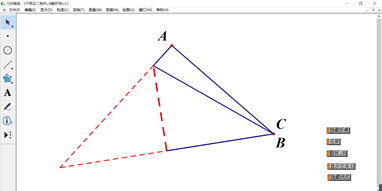

方法一:重合点。

将∠B往∠C的方向折叠,使得B、C点重合,此时∠B和∠C的一边也是重合的,观察角的大小,明显发现∠C的开口比∠B的开口要大,因此∠C>∠B。

设计意图:

这种折叠方法比较简单明了,一边仔细讲解,一边让学生跟着操作,使得AB层学生都能够理解。

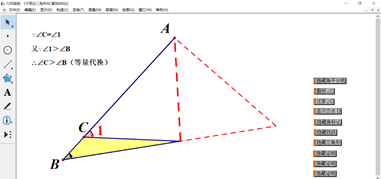

方法二:重合边。

利用∠A的角平分线,将AC边往AB边折,使得AC边重叠在AB边上,此时∠C的一边重合到了AB边上,把这个三角形分开看,分成上下两个三角形,翻折过去的∠C令其为∠1,令折痕与底边的交点为D,∠1是三角形BCD的外角,根据三角形的外角等于与它不相邻的两个内角之和,可以得出∠1>∠B,也就是∠C>∠B。

设计意图:

方法一比较简单直观,对于A层学生而言需要拓展,因此方法二的要求是A层学生独立完成折叠过程,理解证明过程,B层学生能够在A层学生的帮助下完成折叠。

信息技术应用:

几何画板是数学学科中常用的一个教学辅助工具,能够动态化的展示图形的翻折过程,化抽象为形象,使得三角形的翻折更加直观,低视学生可以通过观看翻折过程自我检查翻折是否准确,提高了学习效率和学习兴趣。

在一个三角形中,如果两条边不等,那么它们所对的角也不等,大边所对的角较大,简写成大边对大角。同理,小边对小角。

设计意图:

学生通过猜想--探究--推理验证这样一个环节得出了相应的结论,归纳梳理结论,形成容易记忆的口诀。

刚刚大家采用了两种方法来探究三角形中边与角的不等关系,但是和我们生活中的事情一样,解决问题的策略往往是多种多样的,条条大路通罗马,老师希望你们能够思维更加发散一些,想想这个不等关系还可以用什么方法来探究呢?希望你们下次可以给我多种不一样的答复哦!

设计意图:

梳理课堂脉络,升华主题,让学生意识到生活中处理事情的方式和数学探究方法一样,不局限于一种或几种,还有更多的方法需要我们去探索。

设为正确答案