- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

《威尼斯的小艇》是九年义务教育六年制小学部编版语文五年级下册第五单元的第18课,是一篇写景状物的记叙文。课文生动地描绘了威尼斯主要的交通工具——小艇的特点,介绍了船夫的驾驶技术及小艇的作用,显示了这个水上城市的特有风光。由于威尼斯是一座水上城市,河道即是马路。学生缺乏这些实际生活经验,在理解课文内容上有难度,体味课文中蕴含的思想感情就更难了。教学时,应适时适度地运用生动形象的语言简要介绍威尼斯是一座“水城”、“百岛城”、“桥城”这一独特的地理环境,同时指导学生看书中插图,以此来丰富学生的感性认识。教学中,在了解小艇的样子时,应引导学生学习作者细致观察、善于抓住事物特点的写法,可抓住几个关键词和3句比喻句进行理解。作者之所以能把威尼斯的小艇及小艇有关的事物写得具体生动,是同仔细观察分不开的。课文融进了作者多次观察的体验和感受,因而能写得如此具体、生动、形象。要让学生学习作者的观察方法,培养勤于观察的习惯。课后安排小练笔,可以放在课中阅读理解时读写结合练习写作片段。选编这篇课文的主要意图:一是使学生领略水城风情,感受景物的静态美和动态美,陶冶学生的审美情趣;二是使学生领悟作者的表达方法。本节课的教学重点是让学生了解小艇的特点,难点是使学生体会作者写作手法的精妙之处。

小学五年级学生在几年的学习和阅读中已经初步具备了较强的阅读能力和理解能力;能正确认知比喻等修辞手法;在与同学交流讨论时,能大胆发表自己和见解等基础知识和基本技能。课文描绘的是威尼斯的风土人情,这对学生有一定的吸引力。学习课文时,还要求学生边读边想象画面,这样才能有身临其境之感,产生强烈的学习欲望,激发学生主动探究的学习精神。

根据美国教育学家、心理学家布鲁姆等人提出的教学目标分类方法来确定教学目标:

1.认知目标:了解威尼斯小艇的特点和体会三个比喻句的精妙之处。

2.技能目标:揣摩作者是怎样写出景物风情的特点,并注意积累课文中的优美语言。

3.情感目标:了解威尼斯是世界闻名的水上城市,小艇是威尼斯重要的交通工具,感受威尼斯的风土人情。

根据小学五年级学生的年龄特征和知识水平,确定本课的教学重点是:了解小艇的特点,学习作者抓住事物特点描写事物的方法。难点是使学生体会作者写作手法的精妙之处。

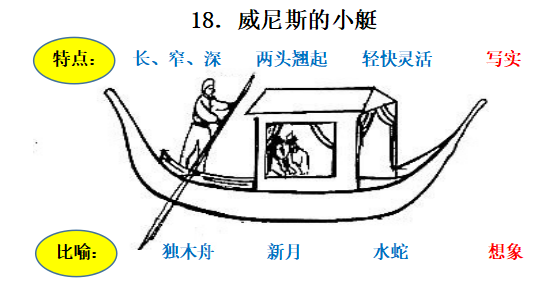

设计意图: 板书图文并茂 ,简洁明了,再现文章内容,让学生直观而轻松地了解小艇的特点,又十分自然地突出了课文的写法,达到了读写结合的目的。板书的设计形成内在联系,提供一条思路,让学生能够进行积极有效的思维活动,帮助学生理清文章思路。

(一)揭示课题,激趣导入

1、导入:同学们,在这个五彩缤纷、色彩斑斓的世界里,各个国家都有不同的风土人情和民族文化。首先,老师想带领大家走进意大利去看一下。

2、(出示课件:威尼斯的风光)师配乐讲解:是呀,威尼斯是世界闻名的水上城市,它由118个岛屿、117条水道和四百多座桥梁连接而成的,小艇就成了最主要的交通工具。美国的著名作家马克·吐温来到威尼斯就被这种独特的小艇吸引住了,于是写下了《威尼斯的小艇》,这节课我们就跟着马克·吐温去了解威尼斯的小艇。(板书课题并齐读课题)

设计意图:这样的设计是让学生初步感知,开门见山,引“生”入胜,诱发学生的学习动机。视频出示有关威尼斯的资料,丰富了学生的课外知识,有助于理解课文内容,为下文的学习做了铺垫。

(二)学习课文,了解小艇

1、同学们,威尼斯的小艇有什么特点呢,马克·吐温是怎样描写威尼斯的小艇呢?课文哪一自然段对威尼斯的小艇的特点进行了描写?(第二自然)

2、默读第二自然段,出示要求:圈出直接描写小艇特点的关键词,用 画出三处比喻句。

请一名学生上台完成,其他同学在下面自主学习。

3、教师根据学生的回答完成板书:

特点: 长、窄、深 两头翘起 轻快灵活

比喻: 独木舟、新月、水蛇

设计意图:在教学过程中放手让学生运用读读、划划、议议等方法进行学习,让学生用自己喜欢的方式去反复品读、感受、理解、欣赏优美的语言文字,然后组织学生广泛交流、展示、评价和积累,最后小结。通过动脑、动口、动手等方式,培养学生观察问题、发现问题、分析问题、解决问题的能力,促进学生思维品质的发展,积累阅读方法,提高自学能力。

(三)研读课文,畅谈感受

1、小艇的特点

师:如果让你用关键词来概括小艇的特点,那么应该用上哪些关键词?

生1:二三十英尺长;

生2:又窄又深;

生3:船头和船艄向上翘起;

师:也就是说两头翘起;

生4:轻快灵活。

教师根据学生的回答,适时板书。

2、学生齐读一遍关键词。

3、(出示图片)师:请看,这就是威尼斯的小艇,二三十英尺长相当于6到9米,而它的宽只有1.75米,它的特点就是又长又窄还很深,这样的造型确实很独特,那么现在我们把这些特点的词语放在句子中一起读一读,注意读好这些表示特点的关键词。

4、三句比喻

原文:威尼斯的小艇有二三十英尺长,又窄又深,有点像独木舟。船头和船艄向上翘起,像挂在天边的新月,行动轻快灵活,仿佛田沟里的水蛇。

(1)为了使这些特点更加深入人心,马克·吐温运用了什么手法来突出小艇的特点。(比喻)

(2)齐读这三句比喻句。

(3)这三处比喻句中,你最喜欢哪一句,为什么?

根据学生的回答,教师随机出示图片并讲解。

水蛇:快,水蛇让我们立刻就想到了小艇在水中游得十分快,这样就有了动感,让小艇也有了动感。

新月:突出了小艇向上翘起的特点,神秘的美感,让我们产生美好的联想,天上有月,水中有月,使句子富有美感,使小艇的美浮现在读者眼前。

独木舟:把小艇比作独木舟,用我们很熟悉的事物作比喻,使陌生的事物变得熟悉、亲切。

(4)师生合作读。

师:你看,三处生动形象的比喻突出了小艇的特点,让人印象深刻,那就让我们一起来美美地读一读吧!注意读好三处比喻句。

(5)小结:短短两句话,就让我们读起来如见其物、如临其境。仔细观察,马克·吐温在写作上有什么规律?(善用比喻,写实与想象结合)

师:作者把小艇两头翘起的特点进行了描绘,就是写实,而把两头翘起的特点比作新月,这就是想象,我们就把这种写作手法成为写实与想象相结合。

设计意图:引导学生抓住描写小艇外形的词句,分析描写小艇的三个生动、形象的比喻句,结合插图了解小艇的样子。启发学生在以后的写作时也应该像作者那样做到仔细观察,也要学习描写的方法,抓住特点合理想象,写出自己的真实感受,使我们的文章也同样生动、形象。做到了读写的有机结合。

(四)拓展延伸,实践提高

出示高速列车组图

(1)师:学习不仅在于积累,还在于运用,下面请同学们运用第二自然中写实与想象相结合的手法来描写高速列车。

(2)学生在下面动手写。

(3)教师巡视指导,并把优秀作品用希沃白板中的手机投屏展示。

设计意图:本自然段在表达上有特别之处,课堂上“君子动口不动手”的现象十分普遍,特别是我们农村课堂多的是感悟,少的是训练,因此,这节课在体会到了课文的表达方法后,重点抓了“写实与想象相结合”这种写作手法进行了小练笔,整堂课真正做到了以读促写,读写结合。希沃白板中的投屏展示,体现了本次信息技术的主题。

(五)布置作业,扩展活动

仿照课文第二自然段,运用写实与想象结合的方法写一种事物。

设计意图:在课堂上教师的教学时间是有限的,并不能让学生完全练习理解,因此课后小练笔能更好的让学生把握本课的教学内容,融合语文知识,通过加入学生自己的创作练习,能够让学生理解本课的教学重点,掌握写实与想象相结合的写作手法。教材中的课文都是经过精心挑选出来的,每一篇文章都是很好的范文,在语言、文体、题材的选择,立意的创新、章法的独特方面都是值得我们仿写训练。通过一段时间的小练笔训练,让学生逐步掌握一些写作技巧、掌握一些词语的应用,消除害怕写作文的心理,培养起一定的写作兴趣,从而达到了提高学生写作水平的目的。

设为正确答案