- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

统编版教科书《中外历史纲要(上)》第2课“诸侯纷争与变法运动”的教学内容有“列国纷争与华夏认同”“经济发展与变法运动”“孔子和老子”“百家争鸣”四目。《普通高中历史课程标准(2020年修订)》对这一课的要求是:理解战国时期变法运动的必然性,了解孔子、老子学说与百家争鸣局面及其意义。

本微课选择纲要上第2课第一目内容:《列国纷争与华夏认同》,列国纷争与华夏认同”重点讲述了东周时期的王室衰微与诸侯争霸,从“春秋五霸”到“战国七雄”的历史变迁过程,以及华夏族群、华夏观念的形成,阐述了这一时期社会历史发展的大趋势。列国纷争带来了社会的动荡和灾难痛苦的一面,也有促进了社会转型与民族交融的历史进步一面。这一时期,社会经济形态由奴隶制向封建制转型,政治体制由君主、贵族等级分权制走向君主专制、中央集权和官僚制,历史也由分裂趋于统一,华夏族与周边族群以政治认同和文化认同为纽带而日趋融合。

经过初中三年的历史学习,高一学生已经具备一定的历史学科基础和学科素养。《诸侯纷争与变法运动》是初中的重点知识,学生相对较熟悉,“华夏认同”对高一学生来说是难点。本微课正是在高一学生的现有基础和能力上,作一定的深化和升华,进一步认识春秋战国时期的时代特征,认清该时期历史发展的潮流和趋势。

基于春秋战国时期的时空框架和社会转型的时代底色,借助问题链的引导,通过对不同类型史料的解读和互证,了解春秋战国时期的政治变动,认识华夏认同及民族关系的变化。在关注历史五大核心素养的同时,聚焦时空观念这一核心素养的培育。

根据本课的内容和特点,笔者决定用构建“时空框架”,培养“时空观念”为本微课的课魂。“时空观念”作为历史学科五大核心素养之一,在概念上界定为“在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式”,是历史学科的本质体现。笔者确定了用“时空框架”串联“列国纷争与华夏认同”的基本思路:“朝代更替——列国纷争——华夏认同”。设计了由三个主问题构成的问题链:春秋战国的起点、终点和分界点的时间和标志性事件?列国纷争的主要力量及纷争焦点?华夏认同的内涵及过程?

一、王朝更替:

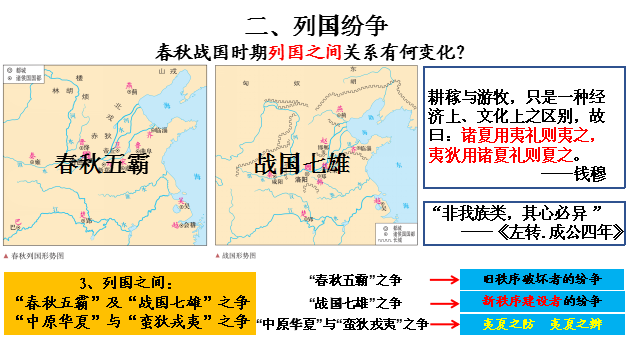

二、列国纷争:

1、周与列国的纷争;

2、列国内部的纷争;

3、列国之间的纷争;

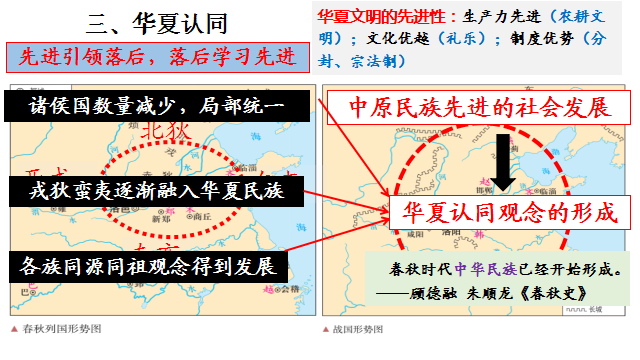

三:华夏认同:

【导入】

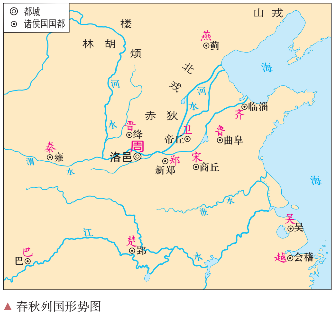

课件展示《中外历史纲要(上)》第一课第6页《西周分封示意图》,第2课第9页《春秋列国形势图》和第10页《战国形势图》,让学生直观感受三个时期时间和空间的变化。

提出问题:西周灭亡的时间及标志性事件?西周灭亡之后,中国历史进入什么时期?

学生回答:公元前771年,犬戎族攻破镐京,周幽王被杀,西周灭亡。中国历史进入春秋战国时期,也叫东周。

教师指导学生回归课本,研读“列国纷争与华夏认同”内容。

{设计意图}

这是一个时空观念型的导入设计,引导学生回顾旧知,并以此直接切入本课内容。形象直观,简明扼要,为进入第一个学习环节做好铺垫。

【环节一】朝代更替

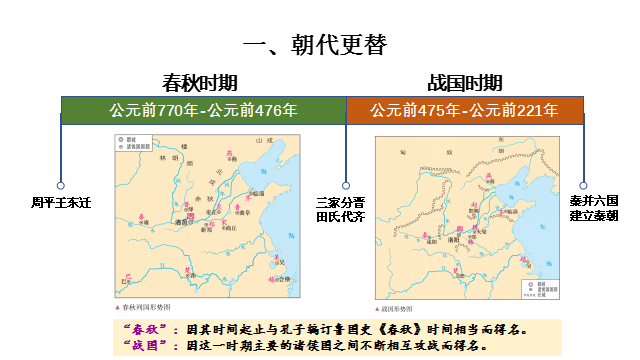

课件展示春秋战国时期的地图。

老师提问:春秋战国的起点、终点和分界点的时间及标志性事件?

学生回答:起点是周平王东迁;终点是秦灭六国统一中国;分界点是三家分晋、田氏代齐;

老师应当指出,由春秋到战国是复杂的社会形态运动的演变,是由三家分晋、田氏代齐等一系列事件表现出来。春秋战国是社会大动荡、大发展、大变革、大转型的时代。“列国纷争与华夏认同”主要从政治角度分析这一的时代特征。

{设计意图}

从课件明确展示时间和空间地图、标志性事件,对春秋战国时期进行时空定位,为深度学习时代特征作铺垫。

【环节二】列国纷争

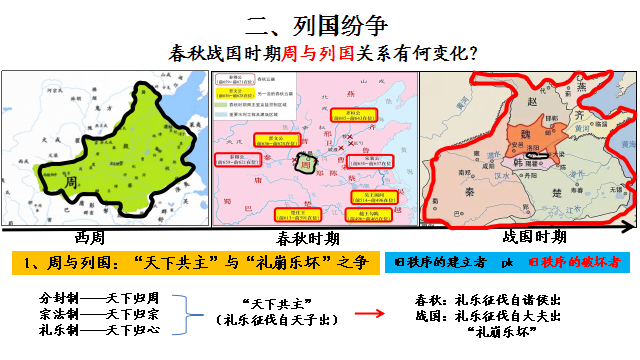

课件展示西周、春秋和战国三幅地图:

老师提问:列国纷争的主要力量及纷争焦点是什么?

学生讨论后,老师总结:列国纷争的“列国”可以指周王室、各诸侯国、各少数民族政权等。各种力量相互角逐,纵横捭阖,此消彼长,分化组合,社会动荡,战乱频繁。在如此纷繁复杂的局面中,我们可以从周王室与列国、列国内部、列国之间三大方面的纷争来抽丝剥茧,梳理脉络,找到纷争焦点。以点带面,举一反三,触类旁通,抓住本质。

首先分析周王室与列国的纷争。

展示课件并提问:观察三幅地图,西周、春秋战国时期周王室与列国关系有何变化?

从三幅地图的对比可以看出:西周时期周王室直接控制的区域广大,春秋时期周王室直接控制的区域大为缩小,战国时期周王室控制区域更小了。不难得出结论:西周周王室力量强大,是名副其实的“天下共主”,“礼乐征伐自天子出”,各诸侯国对周天子要承担严格的义务,如服从命令、随从作战、镇守疆土、交纳贡赋、朝觐述职等。春秋战国时期,周王室日渐衰微,分封制、宗法制、礼乐制等崩溃,“礼崩乐坏”,上下失序,“礼乐征伐自诸侯出”,“礼乐征伐自大夫出”。可以看出,周王室是旧秩序的建立者,列国是旧秩序的破坏者。尽管周王室为了维护自己的地位和利益,采取了很多措施和手段,但也无法挽救自己被灭亡的历史命运。公元前256年,周被秦所灭,周王室与列国的“天下共主”与“礼崩乐坏”之争从此落下帷幕。

{设计意图}

课件展示地图,对比周王室控制区域的时间和空间变化,推出周王室与列国纷争的长期性、复杂性,周王室灭亡的命运是列国纷争的必然结果。

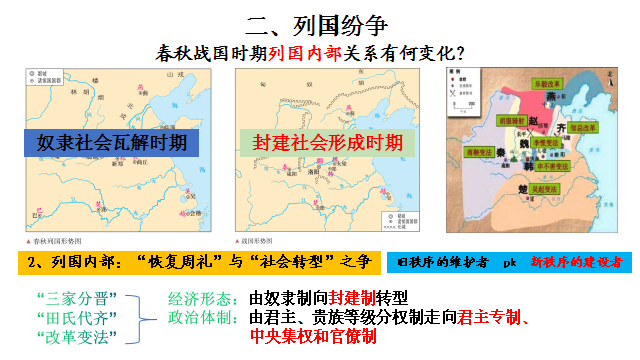

再分析列国内部的纷争。

展示春秋和战国形势地图和战国各诸侯国改革示意图:

老师提问:春秋战国时期,列国内部关系有何变化?图中可以反映出三家分晋、列国改革等信息,可以概括为:列国内部的“恢复周礼”与“社会转型”之争。三家分晋和田氏代齐等史实,实质是新兴地主和奴隶主旧贵族的权力之争。各国的改革变法,政治体制由君主、贵族等级分权制走向君主专制、中央集权和官僚制的雏形。显然,列国内部存在旧秩序的维护者和新秩序的建设者两股对立的力量。这是列国内部新生产力的代表(新兴地主)与旧生产力的代表(旧贵族)之争,新的中央集权制与旧的贵族等级分权制之争,新的官僚政治与旧的贵族政治之争,奴隶主旧贵族固守的“周礼”势必会被“新制”所取代。

{设计意图}

课件展示地图,对比春秋战国时期列国的分布变化、名称变化,战国各诸侯国的空间分布和改革,从时空演变中折射出社会转型的时代潮流。

最后分析列国之间的纷争。

课件继续展示春秋和战国形势图:

老师提问:春秋战国时期列国之间关系有何变化?

学生观察讨论后,老师总结:列国之间的纷争概括为两种情况,“春秋五霸”及“战国七雄”之争,“中原华夏”与“蛮狄戎夷”之争。“春秋五霸”反映了周王室衰微后,春秋时期一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位,争霸的性质是奴隶主旧贵族争权夺利之争,可以称之为旧秩序破坏者之间的纷争。“战国七雄”反映了战国时期并大兼小的混战格局,经过长期纷争,许多中小诸侯国消失了,周朝传统的政治秩序完全被破坏,兼并的性质是新兴地主阶级的统一战争可以称之为新秩序建设者之间的纷争。从“春秋五霸”到“战国七雄”,时间是延续的,力量是更迭的,新旧力量分化组合,由西周的“一盘散沙”到春秋战国的“局部统一”,最终为秦朝的大一统局面奠定了坚实基础。

春秋时期,中原各国因经济文化较为先进而自称“华夏”,称居住在其周围的为东夷、南蛮、西戎、北狄。蛮狄戎夷不断袭扰中原,中原诸国也以“攘夷”相号召,与之斗争,出现了空前的民族大迁徙、大交流。华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居相处,拓展了活动空间,也推动了民族交融。战国时期,北方游牧民族如匈奴、东胡等强大起来,不断侵扰中原,严重威胁中原人民的生命财产安全,秦、赵、燕等国各修长城来防御强敌侵扰。这一时期,“中原华夏”与“蛮狄戎夷”之争也是不容忽视的时代强音。

{设计意图}

根据地图,找到“春秋五霸”、“战国七雄”、“中原华夏”、“蛮狄戎夷”的空间位置,明确列国之间纷争的时空演变。列国之间的纷争虽然带来了社会动荡,也推动了社会转型、民族交融和国家统一的趋势。

【环节三】华夏认同

课件展示春秋、战国形势图:

老师提问:华夏认同观念是怎样产生的?

老师总结:中华大地是多民族的大家庭,各民族相互交往交流的方式很多,如战争、和平往来、杂居相处、经济交流等,多种方式的交往交流加强了经济文化联系。各民族相互学习,互相促进,华夏作为政治、文化实体,逐渐被少数民族认同,各族同源同祖的观念得到发展。先进民族引领落后民族,落后民族学习先进民族,华夏认同观念开始形成,也表明中华民族开始形成。

{设计意图}

根据地图,明确“中原华夏”、“蛮狄戎夷”的空间位置,可以看出,华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居相处,拓展了活动空间,也推动了各民族交往交流交融。华夏文明的先进性对周边的少数民族有强大的向心力,华夏认同观念逐渐形成。

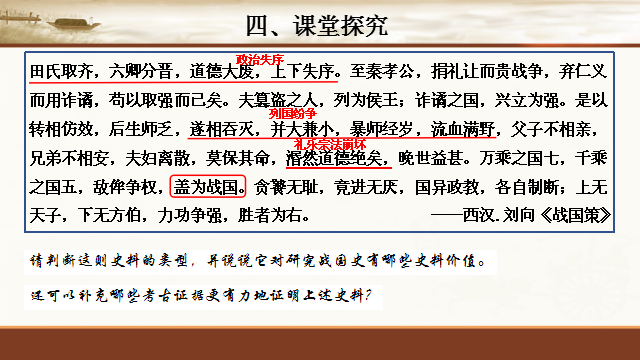

【环节四】课堂探究

先展示课件:第一则材料是节选西汉刘向的《战国策》,属于文献史料,也是二手史料。第二组材料是一组考古发掘的文物图片,属于考古史料,也是第一手史料。

{设计意图}

文献史料是后人记载前人,相当于后人“穿越”到前人的时代,其真实性存疑,故只能作为佐证,有了考古史料作为依据,与文献史料相互印证,就能形成完整的证据链,其结论的严谨科学就不容置疑了。

设为正确答案