- 时间点:

- 时 分 秒 当前视频时间点

- 问题:

-

- 选项一

设为正确答案

新增选项 - 选项一

- 正确跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

- 错误跳转时间:

- 时 分 秒 同锚点时间

恭喜你,回答正确~

很遗憾,回答错误~

正确答案: ,您可以

二年级下册语文园地七字词句运用安排了两项内容,一是猜“摸、读、揭”3个字的读音和意思,再查字典验证,引导学生利用汉字的结构特点——声旁相同,读音相近,采用先猜字音后查字典的方法识字,意在让学生运用所学方法,理解字义。二是学习含有“好像”“像......似的”“像......一样”的比喻句。本节片段教学选择的是第二项内容:比喻句。

经过将近两年的学习,学生已经接触了不少比喻句,但有的学生只会用好像造浅显的比喻句,对于比喻句的特点和作用,学生体会还不深刻,不能灵活的运用比喻词。

1.学习含有“好像””像......似的““像......一样”的比喻句的特点。

2.了解比喻可以抓住事物的形状、颜色、大小、数量、状态等方面进行比喻。

3.通过直观图片,训练学生用所学知识进行说话练习。

4.培养学生对美好事物的欣赏,以及对大自然的热爱。

教学重点:

1.仿说比喻句。

2.能灵活地运用“好像”“像......似的”“像......一样”说比喻句。

教学难点:

1. 怎样通过直观的图片让学生找到生活中熟悉的事物进行比喻的练习。

2. 能灵活地运用“好像”“像......似的”“像......一样”说比喻句。并能从颜色、状态、大小、数量上进行修饰。

二年级下册《语文园地七——字词句运用》终案

一、导入

师:同学们,森林里要举行比美大赛了,大象很想去参加,你们喜不喜欢它呀?你们能发挥想象,说说它的各部分像什么吗?请大家积极发言,老师将在班级优化大师中给大家加分哦。

生交流。(预设:1.大象的鼻子像水管。2.大象的眼睛像圆球。3.大象的腿像柱子。4.大象的身子像墙。5.大象的尾巴像绳子。6.大象的耳朵像扇子。)

师:下面,我们看看童话作家冰波爷爷是怎么写大象的耳朵的?

设计意图:

(“兴趣是最好的老师”,整堂课我设计成一场“森林比美大赛”,动物们都积极参加。课堂的每个环节都围绕参加比美大赛这条主线而展开。情境的创设、加上我的激情引导,整堂课学生都有滋有味地学,兴趣盎然。)

二、新授

1. 出示“大象有一对大耳朵,像扇子似的,耷拉着。”

生齐读。

师:强调“耷”的读音dā,“耷拉”是什么意思呢?师做动作引导孩子理解。

2. 再出示“大象的耳朵像扇子。”

3. 师:你们发现这两个句子有什么相同的地方吗?

生:都说耳朵像扇子。

师:为什么你们都把大象的耳朵比作扇子呢?对,因为他们的形状相似。我们抓住了两个事物形状相似的特点,由耳朵联想到了扇子。(随机板书:特点)

师:这两句话又有哪些不同的地方呢?谁来分享你的发现?

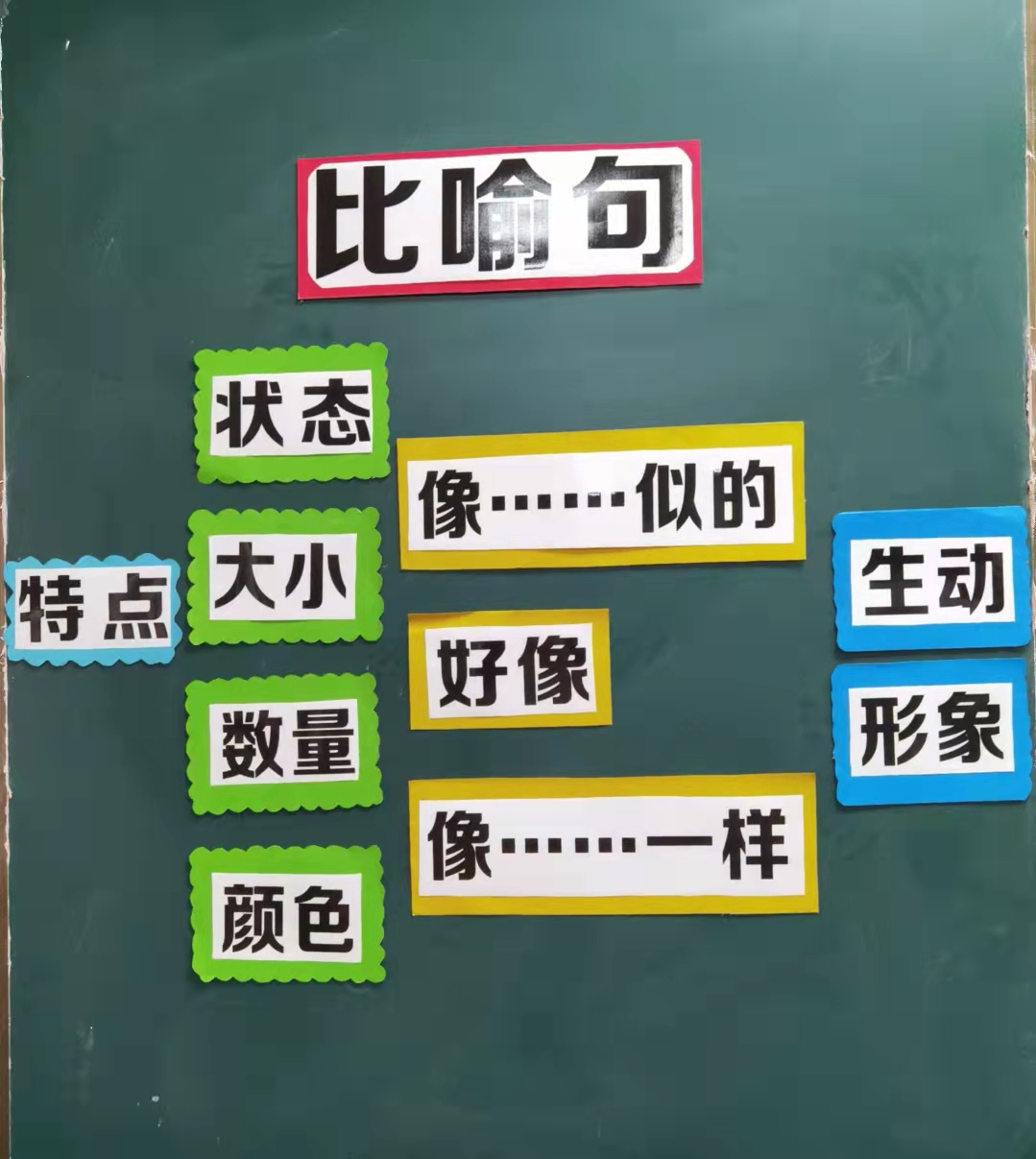

生交流。(预设:多了“一对”“大”“耷拉着”,把“像”改成了“像……似的”。) (随机板书:“状态”、“大小”、“数量”、“像……似的”)

师:师:看,这个句子抓住了大象形状的特点来想象,再加上数量、大小、状态的修饰,这样比喻句将会更生动,更形象了。

4. 师:那我们再来抓住大象其他部位的特点,你能把刚刚你们的句子说得更生动形象吗?

5. 出示: ( )的鼻子。

( )的腿。

……

大象有 ,像 似的, 。

大象有 ,像 似的, 。

师:大象的鼻子有什么特点?谁能将句子说得更具体?

生交流。

师:大象的腿呢?谁来说一说?

生交流。

师:大家真棒,运用了比喻将大象的样子表达得如此有魅力了,大象听了可高兴了,一路上,他看到了枫树和小柏树,他也想夸夸枫树和小柏树,你们能帮大象运用比喻来夸夸他们吗?

设计意图:

为了突破教学重点、难点,让学生能灵活地运用“好像”“像……似的”“像……一样”说比喻句,我让学生自己根据大象的部位说比喻句,引导学生对比两个句子,发现因为大象的耳朵跟扇子形状相似,由耳朵联想到扇子,进而再让学生发现加上数量、大小、状态等修饰,比喻句变得更生动、更形象。

6. 出示“枫树”和“小柏树”的图片。

师:这是一棵怎样的大枫树?小柏树呢?谁能用比喻来说说他的特点?

生交流。

师:看,老师这里有两个句子,先读一读,看看你发现了什么?

7. 出示:“那棵大枫树好像一把又高又大的绿色太阳伞。”

“绿油油的小柏树就像战士一样笔直地站在那里。”

分男女读。

师:谁来说说你的发现?

生交流。

出示图片

师:把大枫树比作了太阳伞,把小柏树比作了战士。(这是两组相似的事物)

师:那作者为什么比作了不同的东西呢?对,是抓住了不同树的不同特点来比喻的。大枫树抓住的又高又大的特点,小柏树抓住的是笔直的特点。

师:那除了抓住形状特点进行比喻后,还加上了哪些描写?

生交流。(还有颜色、数量、状态) (随机板书:颜色)

师:这两句的比喻词有什么变化呢?

生交流,(随机板书 “好像”、“像……一样”)

6.(出示课件)

师:是啊,中国的语言文字充满着无穷的智慧,抓住事物的特点,联想到其他与他相似的事物,再用 “好像”、“像……似的”、“像……一样”联系起来,然后加上数量、大小、颜色、状态等修饰,这样句子就更加生动、具体、形象了。

(设计意图:

通过大枫树、小柏树两个句子的说话、朗读与观察,让学生明白了抓住事物的特点,联想到其他与他相似的事物,用“好像”“像……似的”“像……一样”这些比喻词联系起来,再加上数量、大小、颜色、状态等修饰,句子就能更加生动、具体、形象了。)

7. 师:大家看,森林比美大赛即将开始,我们一起去为小动物们加油吧!

来到了比赛场地,绿油油的草地真美呀!它让你想到了什么事物?谁能说一说呢?

出示:

绿油油的草地像 一样, 。

天空白云朵朵,好像 。

第一个上场的是谁呢?大家看猜猜?——孔雀,孔雀慢慢地张开了尾巴,真美呀!谁能仿照刚才的句子说一说?你还能用上不同的词语来说吗?

说起尾巴的神奇,小松鼠可得意了!他迫不及待地上场展示尾巴的本领:帮他掌握方向,可以帮他抵挡寒冷…….小朋友们,谁来夸夸松鼠的尾巴?

8. 出示其他动物图片(比如:长颈鹿、斑马、兔子等动物)

师:还有哪些动物来参加比美大会?你觉得他们有什么特点?快来夸一夸吧!

生交流拓展。

(预设:长颈鹿的脖子长长的,像消防车上的消防梯一样。

斑马的花纹黑白相间,像穿了一件条纹衣服似的。

小兔子的眼睛红红的,好像珍贵的红宝石。……)

设计意图:

(出示“森林比美大赛”的图片,让学生根据图片拓展练习说比喻句,循序渐进、层层深入,学生在不知不觉中认识了比喻句,幷会灵活运用。)

三、总结

同学们,今天我们学习了抓住事物的特点,再运用“好像”、“像……似的”、“像……一样”这样的比喻句,(板书:比喻句),加上数量、大小、颜色、状态等描写, 让事物更加生动、具体、形象地展现在我们面前。今天大家的分享非常成功,让我们在以后的写作中也能灵活地运用哦!

四、课外拓展

出示课件:

请同学们回去运用今天学到的知识,发挥你们的想象,抓住数量、大小、形状、颜色、状态等特点,变换不同的比喻形式,如:“好像”、“像……似的”、“像……一样”,把这只小兔子写得更生动、具体、形象。

设为正确答案